「遊び」と聞くと、子供がやることや休憩中の時間つぶしなど、忙しい日々を過ごす私たちからは少し遠いものに感じるかもしれない。しかし、心に余裕のない大人こそ、「遊び」が必要だったりするのではないだろうか。

そんな「遊び」を街に取り入れていこうとする動きが今、広がっている。そのひとつとして、世界中からクリエイターやアーティスト、研究者が集まって「Play(遊び)」をキーワードに都市の未来を考えるユニークな国際会議が先月、東京で開催された。

Image via Shutterstock

スマートシティからプレイアブルシティへ

イギリス・ブリストルを拠点に活動するメディアセンター、WatershedのCEOであるクレア・レディントン氏は、Playable City(遊びのある都市)の意義について次のように語った。

WatershedのCEO、レディントン氏

「近年、都市計画のなかで、効率性や監視、コントロールといった側面にばかり焦点が当てられています。また、スマートシティ化のせいでお互いが孤立化してしまっているようにも見えます。そんななか、スマートシティを楽しく再構築し、アーティストやクリエイターが新しい方法で街をキャンバスにしてプレイアブルな空間を作ろうとしているのです」

テクノロジーですべてが整然と管理された画一的な街ではなく、公共空間での「遊び」を通して、人が自然に動き、人と人がつながる空間を創造していく動きが今世界中で広がっているのだ。

東京を「遊び」のある都市にするヒントとは?

日本の首都・東京について考えてみよう。ゴミが少なくきれいな道、時間通りに来る電車、落書きのない高層ビル群など、人工的に整備された近未来的な東京の側面が多くの外国人を惹きつけている。一方で、この秩序を保つために日本では公共空間での禁止事項が多いのも事実だ。しかし、過去を振り返ってみると、歩行者天国や祭りなど、公共空間を利用した遊び文化は日本にもしっかりと根付いている。

さらに、東京のPlayble Cityの可能性について考えるために、江戸時代まで歴史を遡ってみよう。「江戸時代は多様性と包括性があり、スモールビジネスやフリーランサーのネットワークが機能し、ゴミも少ないサステナブルな時代だった」と元『WIRED』日本版編集長の若林恵氏は語った。

Image via Shutterstock

当時は着物や傘作りは分業でやっていたし、生活が困窮していた下級武士が内職をするのも当たり前の時代だったが、産業化と資本家の台頭が進むにつれ、バラバラに分業されていたものは次第に集約されていった。そして、20世紀はルールを増やし、それを管理するマネージャーが増えていく時代となったのだ。

しかし、その巨大な官僚的マネジメントも次第に機能しなくなると同時に、かつて集約化されたものがデジタル化によって現在、再びバラバラになってきている。ルールによってもたらされる「秩序・安全」と、個人化や分散化による所属からの「自由」とのバランスをいかに取るかについて今、岐路に立っているといえよう。

こういった東京の歴史を理解したうえで、具体的な「遊び」について考えてみたい。

子供の頃によくやった、「けんけんぱ」を思い出して欲しい。この遊びが面白いのは、決められた四角から四角へとジャンプして移動するという、ある種の「制約」があるなかで、思わぬ身体能力を発見したり、変な転び方をしてしまったりするからだ。

Image vis Shutterstock

また、子供の遊びの興味深い点は、ルールが固定されているのではなく、フレキシブルに変わるところである。たとえば、小学6年生の子供たちの遊びに1年生が混ざる場合は、彼らは自然と別のルールを適用している。

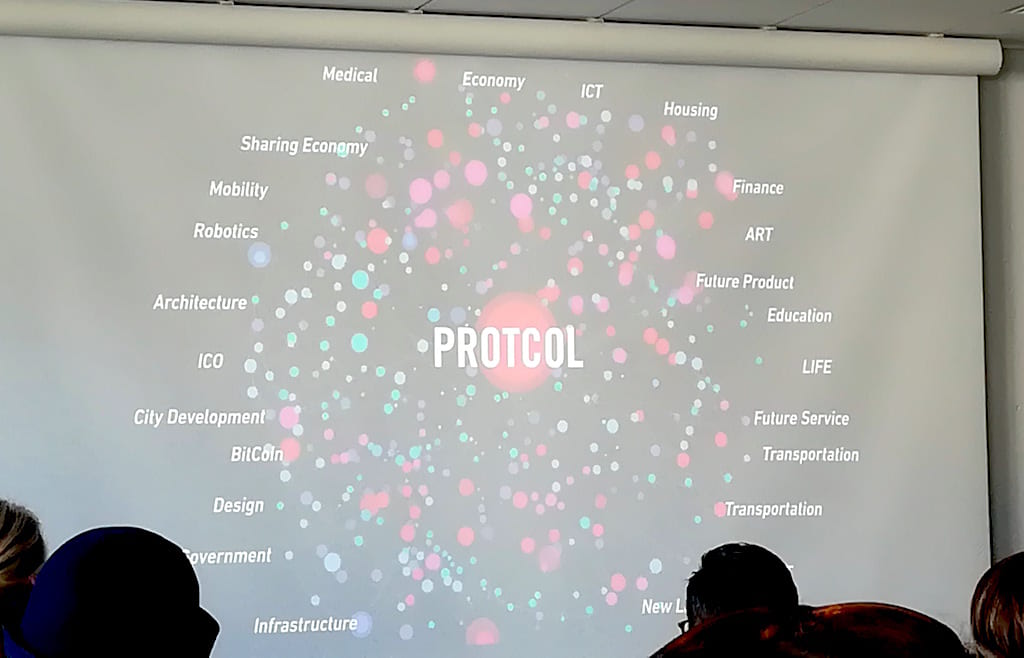

このように、動的なルール設定やガバナンスを可能にすることは、Playable Cityを考える際の鍵となってくる、と若林氏は話していた。日本を代表するクリエイティブ集団ライゾマティクスの代表取締役である齋藤精一氏も同様に、「制約」と「自由」のどちらも必要だと語った。とくに日本では、この相反するふたつのバランスを調整するために、建築、メディア、経済、アート、シェアリングエコノミーなど幅広いプロトコルを知っているプロデューサーが必要とされているという。

アートディレクターに求められるプロトコル

大人こそ「遊び」が必要な理由

分野横断的な活動を展開するアーティストで、「遊び」を専門とする博士であるティーン・ベック氏からは、なぜ人は遊ぶのかについてのお話があった。

理由のひとつは、「環境適合性」と関係があるという。人は「遊び」を通して新しい環境に適応する。つまり、遊びながら周りの環境を学ぶことができるのだ。

たとえば、英国エジンバラ国際科学フェスティバルで披露された、光のインスタレーションの例を見てみよう。これは、ランダムに動くスポットライトの下に足を踏み入れると光の動きが止まり再び動く仕掛けのある「遊び」である。スポットライトの光を動かしながら人がどう反応するのかを観察したところ、大人と子供の間で「遊び方」の大きな違いはなかったという。大人も子供も光の場所が変わるたびに何度も光を追いかけて動き続けていたのだ。この「何度も繰り返す」ことが、遊びの魅力を物語っていよう。

「遊び」の反対は「鬱(depression)」

しかし大人になるにつれて、なぜ私たちは「遊び」に対して躊躇してしまうのだろうか。それは「遊び」が「真面目な仕事」と相反するものだと思い込んでいるからである。だが、実は「遊び」の反対は、「鬱(depression)」であるとベック氏は言う。大人になっても、楽しむことを諦めることはないし、人間は生物学的にも最も適応力があり、遊びができる種である。「遊び」が脳にポジティブな感情を生み出すことができるからだ、とベック氏は続けた。「遊び」がもたらすふたつ目の大事な効果である。

Image via Shutterstock

もし久し振りすぎて遊び方がわからないのならば、一番簡単な方法がある。それは「動く」ことだ。動くことは遊びに欠かせない。先の例でも、何もないスペースにスポットライトの光をあて動かすことで、人は勝手に動き、一気に楽しい空間を創り出しているといえよう。

小さなきっかけとなる「遊び」が大きな空間をデザインする

午後はいくつかのグループに分かれて実際にワークショップをおこなった。筆者が参加したのは、建物の一角にある広場でパズルの大きいピースのようなものを組み合わせて公共空間をPlayableにするという『Hack the Street』という「遊び」だ。

『Hack the Street』ワークショップ

ポイントは、誰もがインクルーシブなデザインを手を動かしながらグループで作ること。少人数に分かれたグループからは、それぞれユニークなものが出来上がった。

ひとつ目のグループは、日々下ばかり見ているのではなく、頭上に広がる刻一刻と変わる大空を楽しんでほしいという思いから、寝そべることのできるイスのようなアイテムを製作した。日々見過ごしがちな街の風景の一部を自然と気づかせてくれる。

寝そべって空を見上げる

別のグループは、訪れた人が記念写真を撮るためのオブジェクトを作成した。時間帯による日のあたり方の変化に合わせて、オブジェクトと自分を移動する仕組みになっている。環境は刻一刻と変わり続けていることを体現していると同時に、自然の流れで人を動かす工夫が取り入れられている。

このように、簡易的に作った小さなオブジェクトを介して、人はそれを包含するより大きな空間に気づくことができるのだ。これが、大人にとっても「遊び」が必要な三つ目の理由である。

奥が写真撮影用のアイテム

同じ環境、同じ所要時間、同じ条件でのワークショップであったが、それぞれのグループから全く異なるアイテムが出てきたことは非常におもしろい。正解があるわけではなく、集まった人や条件によって無限の遊びを生み出す力が私たちには備わっているのだと思う。

編集後記

今回の会議を終えて、自分なりにPlayable City(遊びのある都市)とは何なのか考えてみた。

「遊びがある都市」とは「遊び心」があること、つまり都市、そしてそこに住む人の心に「余裕」の感じられる都市のことではないだろうか。いつも切羽詰まって時間や仕事に追われていては、空を見上げる余裕もないだろう。そんなとき、けんけんぱでも、光でも、イスでもなんでもいいが、ちょっとしたきっかけがあれば、自然の美しさや知らない人と笑い合うことなど、すぐそばにあるのに見過ごしてしまっている大切なものに気づくことができる。

実際に都市計画を進める際には、「秩序・安全」を担保するためのテクノロジーや、ある一定のルールは必要である。しかし、人間にもともと備わっている「遊び心」や「余裕から生まれる自由な発想」を制限してしまうほどのものは行き過ぎている。

一見「制約」が多そうな東京だが、上記で見てきたように「遊びのある都市」になる素地は十分にある。満員電車のなかで辛そうな顔をした大人の心に少しでも余裕を生み出すために、「制約」と「自由」とのバランスについてもう一度考える必要があるだろう。

【参照サイト】Playable City Tokyo

【参照サイト】MAKING THE CITY PLAYABLE 2018 コンファレンス