「デザイン」と聞いて何を思い浮かべるだろう。有名建築家が手掛けたような建物、手のひらの形状にぴたりと収まるマウス、展覧会ポスターの目を引く文字のフォントや配色。あるいは、クラシックジャズのかかる小さなカフェの空間や、日頃利用しているWebサイトなどを思い浮かべた人もいるかもしれない。もしくは、これらを設計する過程をデザインと考える人もいるのではないだろうか。

デザインとはなんだろう。現代社会において、デザインと呼ばれるものは大きな影響力を発揮してきたように思われる。一方で、これまでのデザインの影響を受けて成り立つ社会が、さまざまなひずみに直面しているのも現代であろう。では、この時代にデザインはどのような役割を担うのか。

これらの問いにヒントをくれる講演会が先日開催された。本講演会は、企業の「らしさ」を引き出す共創型デザインファームの株式会社BIOTOPEと、国内外で数多くの建築設計や都市計画を手がけている日建設計が共同で主催しており、同社の共創の場PYNT(ピント)を会場にイベントが行われた。そのゲストとして招かれていたのが、イリノイ工科大学Institute of Designの学部長であるアニージョ・マシュー氏だ。

イリノイ工科大学Institute of Designは、バウハウスに源流を持つ世界有数のデザイン教育機関で、システムデザイン、人間中心デザイン、デザインシンキングなど、各時代におけるデザインの意味の拡張に取り組み続けてきた組織だ。2023年に学部長に就任したマシュー氏は、自身の見る新たなデザインの地平を「デザイン+」という概念で説明する。

本記事では、同氏が語ったそんな「これからのデザインのあり方」やその実践におけるキーポイントを紹介したい。

話者プロフィール:Anijo Mathew(アニージョ・マシュー)

イリノイ工科大学Institute of Designの学部長であり、アントレプレナーシップとアーバンテクノロジーを専門にする教授。IDアカデミーのディレクターも務めている。デザイン・フィクション、デザインイノベーション、起業家精神といった切り口から、テクノロジーとメディアの融合が可能にするイノベーションの新たなモデルを研究しており、グローバル組織と協力し、変容するテクノロジーへの戦略的対応にも取り組んでいる。

イリノイ工科大学Institute of Designの学部長であり、アントレプレナーシップとアーバンテクノロジーを専門にする教授。IDアカデミーのディレクターも務めている。デザイン・フィクション、デザインイノベーション、起業家精神といった切り口から、テクノロジーとメディアの融合が可能にするイノベーションの新たなモデルを研究しており、グローバル組織と協力し、変容するテクノロジーへの戦略的対応にも取り組んでいる。

デザインはビジネスと生活の溝を埋めていく行為

「デザイン」という言葉を聞いたとき、頭に浮かんだ映像に「人」はいただろうか。まずマシュー氏が指摘したのが、これまでデザインと呼ばれていたものの中に、人々の存在が忘れ去られていた点だ。

「例えば建築において、その建築を作品として映す多くの写真の中には、人の姿がありませんよね。これは、デザインのナラティブにおいて物理的な形や視覚的要素の美しさに焦点が当たっているからです」

Image via 日建設計

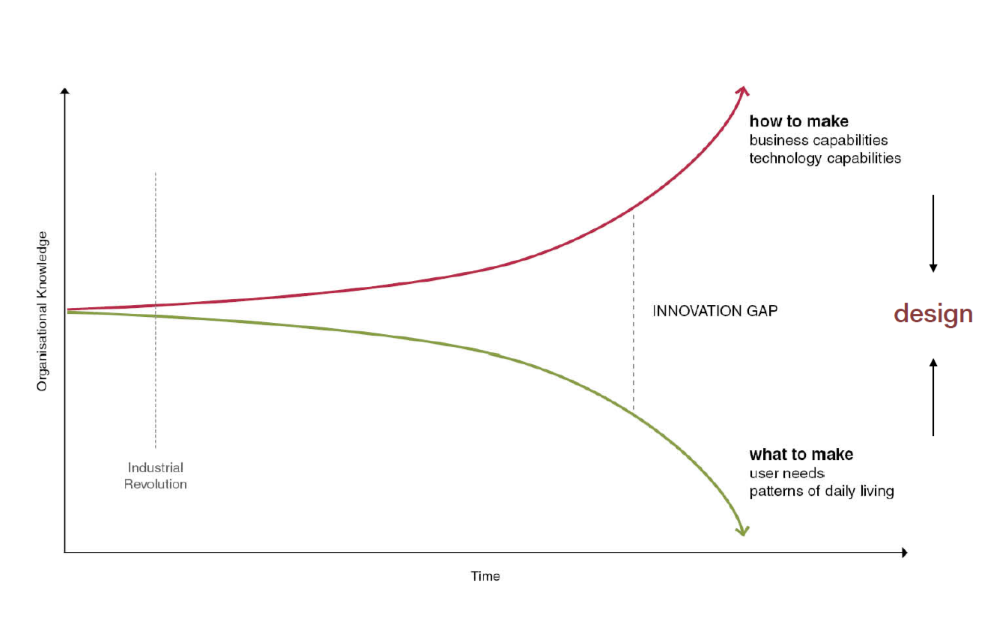

マシュー氏によれば、産業革命以降、デザインにおいて「どうやって作るか」に関する、いわばビジネス的知見や技術は向上した一方で、「何を作るべきか」という生活的観点が損なわれていったという。そこで置き去りにされたのがユーザー側の視点、もっと言うと、「そのデザインがどのような生活様式を生み出すのか」という視点だ。結果として、ビジネスと生活の間に大きな溝が生まれている。

この溝を埋める手段のひとつがデザインなのだと、マシュー氏は語気を強めた。それを同氏は「Human-centered-systems-design(人間中心システムデザイン)」と呼ぶ。これからの時代においては人の生活を考慮しながらデザインをすることで、結果として、一つひとつのデザイン行為が、ビジネスに偏重した現在の社会をより生活体験に根ざしたものへ変容させる、つまり、社会システムを変容させることにつながるのだ。

産業革命以降、ビジネス的知見や技術は向上した傍ら、ユーザーの生活的観点は損なわれていった。

Image via Anijo Mathew (出典: Kumar, V. and Whitney, P. (2007) Daily life, not markets: customer-centered design. Journal of Business Strategy, 28 (4), pp.46-58.)

ここで明確しておきたいのが、マシュー氏が語る「人間中心」は、人間以外の存在をないがしろにすることでは決してないということだ。同氏の指摘は、人間中心だったとして近年再考されているこれまでのビジネスやデザインのあり方においても、実は「人間」が忘れられていた、という部分にある。

つまり、これまで中心とされていたのは、生きる存在としての人間ではなく、人間が生み出した経済至上主義の「社会システム」だったのだ。これに対しマシュー氏が主張するのは、生きる存在を中心に据えたデザインを通して、より「生」に根差した社会システムを再構築していく営みである。「人間中心」と表現されているものの、これにより強調されているのは、他の生物と一線を画した人間という種ではなく、他の生物と同じように今ここに展開されている人間の「生」に他ならない。

「人」が作り出すプレイス

人間中心システムデザインの焦点は、人々の生活をそのデザインにいかに織り込むかどうかだ。これは建築や都市のデザインを考えるとわかりやすい。ニューヨークのタイムズスクエアや、渋谷駅前のスクランブル交差点をそれらたらしめているのは、そこにある建物や構造よりも、むしろそこで人々が何を経験し、何を感じ、どのようなストーリーを見出すのかによるところが大きい。

マシュー氏は、その場所における物理的構造を「space(スペース)」と表現し、そこに人間的な意味や記憶が加わったものを「place(プレイス)」と表現した。タイムズスクエアや渋谷のスクランブル交差点も、人がいるのといないのではその場所の特性が大きく変わってくる。さらに身近な例で考えると、「ソファーがある部屋」はスペース的な「家」であるが、「ソファーで自分の子どもが飛び跳ねている部屋」となった途端、それはプレイス的な「家庭」となる。

「プレイスは物理的なものと人間的な意味が交差する場所です。デザインがアプローチすべきはその交差であり、様々なステークホルダーがそこでどんな動きをするのかや、経験の仕方をもっと考慮する必要があるのです。さらに言うと、情報が氾濫し、AIも台頭する現代社会では、各人がどのような情報を得て、どのような情報を発信し、また考え方にどのような変化が起きているのかも考慮しなければならないと考えています」

Image via Shutterstock

このプレイスの考え方が、人間中心システムデザインを象徴している。人の体験や意味づけ、記憶を考えると、デザインの範囲や時間軸が自ずと広がる。つまり、製品やサービスの域を飛び出して、それがどのような社会に存在し、相互作用的にどのような社会の形成を促すのか、人間の生活のあり方や人間以外の種や存在とのあり方にまで意識が向くのだ。

これまでのデザインと、人間中心システムデザインの実践における違い

人間中心システムデザインの実践にあたり、これまでのデザインの実践から変革すべき点についてもマシュー氏は語った。まず一つ目は、デザインにおける視点を増やすことだ。

「これまでのデザインにおいては、『Viable(経済的に実行可能か)』『Feasible(技術的に実現可能か)』『Desirable(望まれるかどうか)』という3つの視点が主でした。しかし、都市、医療、食、情報、気候に代表されるように、現代のデザインが向き合っている課題は複雑さを増しています。今後はこれら3つに加え、『Inclusive(包括的か)』『Just(公正か)』『Sustainable(持続可能か)』の3つの視点も求められています」

また、「何が生み出されるか」だけでなく、その結果としてどのようなインパクトがあるのかという長期的な目線を持つことも必要だとした。生み出されるのはその一瞬に過ぎないが、インパクトは数世代にもわたって影響を及ぼしうる。デザインには、何を使って、どのように作り、それが長期的にどんな影響を及ぼすのかまでを考えることが求められており、また、ユーザー側もそれらを意識する時代に突入しているのだ。

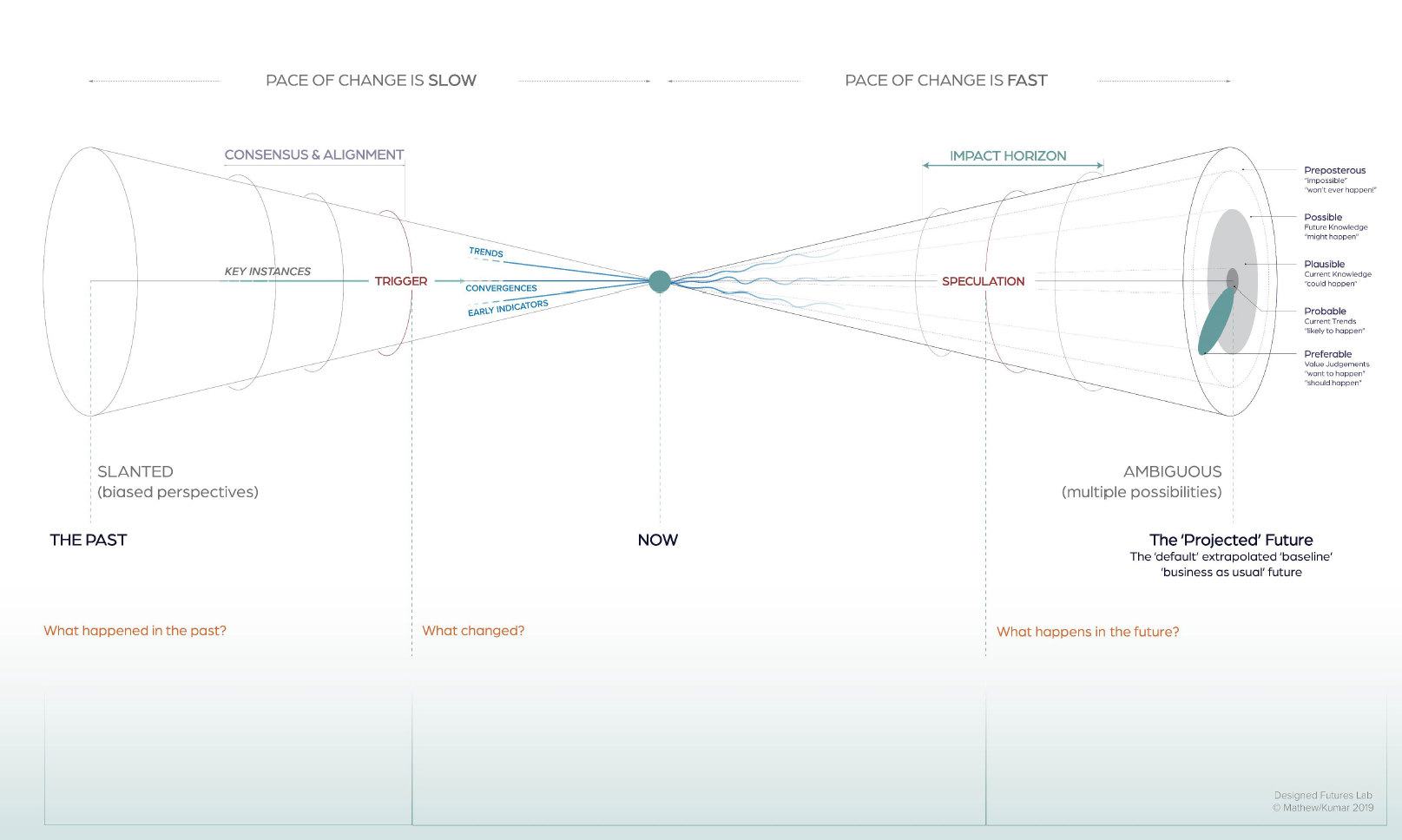

さらに、未来を予測し、そこから逆算して今何をすべきか考えるバックキャスティング思考の重要性も説かれた。どのような未来が訪れるかには無数の可能性があるが、デザイナーに求められていることは、最も望まれる未来を詳細に描くことだという。

「最も望ましい未来」を想像して行動することが重要であるが、その為には過去の事象と現在起きている変化を観察・分析することが必要だという。

Image via Anijo Mathew

そのためには、カギになりそうな過去の事象の因果関係を分析するとともに、現在生じている変化を把握していることが大切だと、マシュー氏は説明する。その上で、未来のある一点での社会の様子を隅々まで描いてみる。それをもとに今求められているデザインの方向性を判断する姿勢が必要なのだ。

最後にマシュー氏が強調したのが、関連分野との共創だ。

「これまでデザイナーは自分たちで全てを成し遂げようとしていましたが、それは傲慢です。これからはその傲慢さから離れ、エンジニアや人類学者など、様々な分野の人たちと協力する姿勢が必要なのです」

様々な分野の共創によるデザインをマシュー氏は「デザイン+」と呼んでいる。そして、デザイン+におけるデザイナーは、各分野のつなぎ役となるリーダーとしての役割を持つ。実際に、同氏が学部長を務めるイリノイ工科大学Institute of Designでは、いわゆる見た目が良く使い勝手の良いデザインを生み出す技術ではなく、デザイン+の姿勢をもって複雑な問題にアプローチできるリーダーを育てることを掲げている。

Image via Shutterstock

編集後記

マシュー氏の講演を経て筆者が感じたのは、これからのデザインはネットワーク的なのではないかということだ。これまでの「デザイン」に想起されるものは、冒頭に例示したようなプロダクトやサービスであったが、これからのデザインは人々の生活や記憶、そしてその営みの場であり集積である社会や文化とのつながりがより意識されたものになる。デザインされる対象物からデザインという行為そのもの、そして従来のデザイナーに留まらない広範囲のステークホルダーの行為、思考、感情までが、互いに関係性を持ちながら影響し合い、複雑なまま変化し続けていく。

もちろん、これまでのデザインも多様な存在と密接に関わり合ってはいた。しかし、主眼はデザインされる「モノ」に置かれており、そのモノや生み出す行為が作り出す変化のネットワークに十分な注意が払われなかったために、現在の社会・環境課題が生じているという側面も大いにあるだろう。

このような文脈の中でマシュー氏が提唱するのが「人間中心システムデザイン」だ。「人間中心」の意義が、そこにある生の営みや重なり合い、つながり合いに目を向けるものであるからこそ、これまで置き去りにされていた人間という生き物を再考しながら、人間以外の存在との関係性も再考されるのではないだろうか。

そして、この関係性はとてつもなく広く、複雑だ。ゆえに、多様な分野・立場にいる人、そして多様な存在とともに考え、営む「デザイン+」の姿勢が求められているのだろう。その存在同士のネットワークのつなぎ役であり、そこに生じる影響の波紋のコーディネーターが「デザイナー」であるならば、これからの「デザイン」とは、ひとつのモノでも行為でもなく、ネットワーク的な現象なのだろう。

そう考えると、世界がぐんと広がり、細密になる。そこに胸が高鳴ってこないだろうか。

【参照サイト】PYNT(ピント)

【関連記事】人間中心設計とは?

【関連記事】持続可能な未来への移行をどうデザインする?アアルト大学・イディル教授に聞く【前編】

【関連記事】”存在を想う”からはじまる。生活やビジネスを「ケア」の視点で考えてみたら