▶️ニュースレターの詳細・登録はこちらから!

平年を上回り、厳しい猛暑日が続く夏。じりじりと焼けるような暑さに辟易するこの季節、気候変動が刻一刻と進行していることを否が応でも感じざるを得ない。気象庁は、2025年7月が昨年に続きこれまでで最も高い平均気温を記録したと発表した。

一方で世界情勢や政治に目を向けてみると、年初にパリ協定からの脱退を表明し「自国第一主義」を掲げるアメリカのトランプ政権が、他国にも大きな影響を与えている。7月の参院選で「自国民ファースト」を掲げる政党がこれまでになく躍進した様子からは、日本も例外でないことが感じられた。

自国を優先することは、必ずしも否定されるべきことではないかもしれない。しかし、気候変動という世界共通の大きな課題に立ち向かおうとするとき、こうした姿勢が何を妨げ、どんな未来を形作る選択であるのかということを、今一度立ち止まって考えるべきなのではないだろうか。

そんな問いへのヒントをくれるのが、1997年のCOP3で採択された京都議定書採択の舞台裏を描いた『KYOTO』という戯曲だ。2025年6月から7月にかけて、下北沢の小劇場「ザ・スズナリ」で劇団・燐光群(りんこうぐん)によって上演された。

「排出量の削減なんて、アメリカを貧しくさせる策略だわ。絶対にありえない!」

「中国は合意しない!アメリカが排出量の削減を認めるまではな」

「石油産業を要とする我々が経済的打撃を受ける分の保証がなければ、合意はできませんね」

戯曲『KYOTO』より

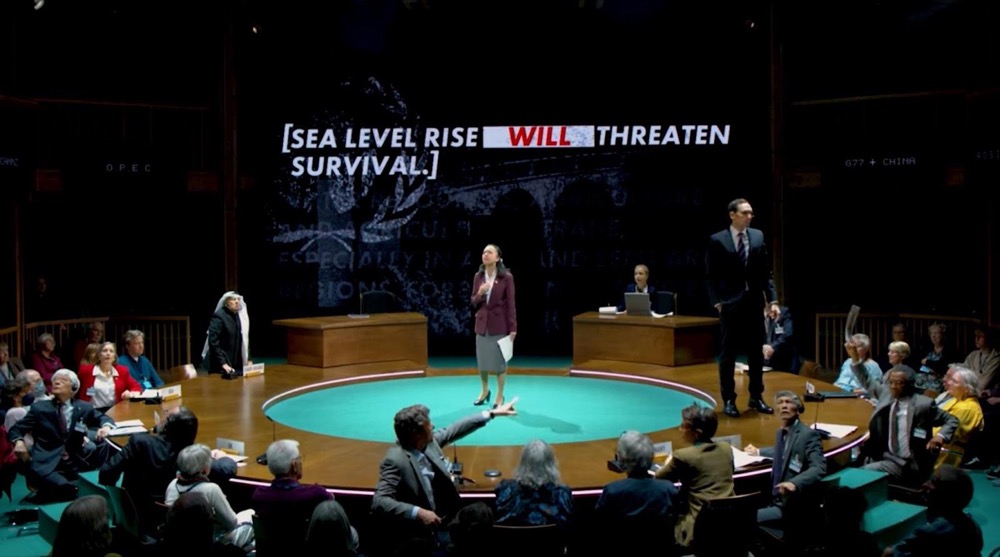

会議場を模した3つの机が置かれただけのシンプルな舞台セット。時に机に乗り出しながら怒号を飛ばし合う世界各国の代表たち。一言も聞き逃せない緊張感が続く2時間。

そこで描かれていたのは、発展のフェーズも、基幹産業も、環境要件も異なる──つまり、何を“利益”とするのかが異なる国々が、気候変動という世界共通のひとつの課題に共に取り組むことがいかに難題なのかという、生々しい現実だった。

出典:Kyoto | West End Trailer 2025(海外公演の様子)

京都議定書は、先進国が温室効果ガスの排出量を削減することを歴史上初めて義務付けた国家間の条約として、その後の気候変動対策につながる重要な転換点の一つとされている。しかし、「全会一致で」と報じられた採択の裏側では、国々の利害がぶつかり合う壮絶なドラマが繰り広げられていた。

戯曲の主人公であり話の進行役は、アメリカの大手石油会社連合(通称セブンシスターズ)に雇われ、議定書の採択を阻止しようと暗躍した同国の実在の弁護士、ドナルド・パールマン。彼があの手この手で各国の意見を分断しようとしたことで国家間の軋轢は深まり、ただでさえ難しい合意への道のりがより混乱を極めていく。

例えば、当時から石油産業が大きな利益を生み出していたアメリカは、「気候変動対策はアメリカの国力を奪う策略だ」と主張し、先進国だけが排出量を削減するという案には全く応じようとしない。一方、途上国を代表する中国は、「アメリカをはじめとした先進国だけが排出量を削減するという内容でなければ議定書に合意はしない」の一点張り。

気候変動の影響で海面上昇の被害を受ける島国の国際連合「小島嶼国連合」の設立メンバーであるキリバスが話を前に進める重要な役割を担うが、終盤では石油を基幹産業とする国々「石油輸出国機構」の中でも発言力の大きいサウジアラビアにパールマン氏が近づき、合意の条件として経済的保証を提案させたことで、最終的な合意がより難しくなる。

そんな中、話を進めるキーパーソンとなったのが、交渉の実質的なまとめ役を担ったアルゼンチンの外交官、ラウル・エストラーダ。彼は、説得したい相手を前に、このセリフを何度も口にする。

「合意とは、それぞれが少しずつ、何かを“あきらめる”こと。そうして、ひとつの“円”の中に、一緒に入ること」

出典:Kyoto | West End Trailer 2025(海外公演の様子)

彼の外交手腕も助け、会期を1日延長して11日間にわたった国際会議は、最終的には議定書の草案に全員が合意し幕を閉じる。

しかし、200か国がひとつの円の中に入り、気候変動対策が大きく前進したように見えた京都議定書のその後の世界は、どうなったか。

2001年に発足した米のブッシュ政権は、議定書の目標がアメリカ経済に悪影響を与えるとして枠組みを離脱。中国やインドなどの新興国に削減義務が課せられなかったことへの不公平感などから、日本やロシア、ニュージーランドは2013年からの第二約束期間に参加しなかった。

その後2015年に採択されたパリ協定からは、アメリカがトランプ政権時に一度離脱。バイデン政権で復帰したものの、2025年のトランプ政権復活により、2026年1月には2度目の離脱が決定。国際協調の枠組みは依然として危うさを抱えている。

しかし、そうしている間にも地球の気温は確実に上がり続け、異常気象や災害は増えている。自国の利益を譲るまいとしている国々の側で、今まさに気候変動の影響を受けている、キリバスやマーシャル諸島のような国々がある。

このままだと、そもそも全員で乗っている船が燃えてしまい、自国すらも守れなくなってしまう未来が待っているかもしれない。

だからこそ、特に日本を含めた先進国と呼ばれる国々に生きる自分たちに必要とされているのは、これまでと同じ量のエネルギーを使い、同じ分の利益を得て、同じだけ便利な生活を続けることを、少しだけ“手放す覚悟”なのではないだろうか。

目の前の生活のことだけを考えて「自国第一」を叫ぶのか、地球市民としての視座で、「みんなで一緒に円の中に入る」選択を支持するのか。パリ協定で設定された2030年までの1.5度目標がすでに達成できないのではないかと危惧され、新たな目標を決めていくフェーズに差し掛かる今、一人ひとりの選択が問われている。

【関連記事】英国発ポリティカル・スリラー『KYOTO』、日本初上演。1.5℃目標“始まり”の舞台裏を描く

【関連記事】「1.5度」が隠してきたこと。2024年の気温上昇幅がそれを“超えた”今、国際目標の正義を問う

【関連記事】イギリス初、「気候正義」の学部が創設。需要高まるグリーンスキルの獲得へ

ニュースレターの無料登録はこちらから

IDEAS FOR GOODでは週に2回(毎週月曜日と木曜日の朝8:00)、ニュースレターを無料で配信。ニュースレター読者限定の情報もお届けしています。

- RECOMMENDED ARTICLE: 週の人気記事一覧

- EVENT INFO: 最新のセミナー・イベント情報

- VOICE FROM EDITOR ROOM: 編集部による限定コラム

編集部による限定コラムの全編をご覧になりたい方はぜひニュースレターにご登録ください。