「海」という言葉から、何を連想するだろうか。空の青と重なる水平線。ゆったりと泳ぐ魚たち。沖をすべる船。その中で、「ごみ」という回答があってもおかしくないのが現代だ。2050年には重量ベースで海洋ごみの量が魚の量を上回るとも試算されており、「ごみ」は海の風景の一部になりつつある。

海洋ごみの他にも、海は様々な課題を抱えている。海中から藻場がなくなって砂漠のようになる「磯焼け」は生物多様性の損失につながり、乱獲や違法漁業などによる水産資源量の低下も引き起こされている。

この現実を変えたい。その願いから立ち上がり、願いを広げようとするプロジェクト「UMI-EMA」が始まった。

UMI-EMA Photo by Ryuhei Oishi

UMI-EMAは、産官学民の多面的交流と事業共創を通じて海洋課題解決を目指すプラットフォーム「Blue Ocean Initiative(以下、BOI)」で生まれた、海洋ごみをアップサイクルして絵馬を制作し、そこに海の生き物の願いと人間の願いを重ね合わせながら、海への願いを持つ人を増やしていく複数の企業による共創プロジェクトだ。

本プロジェクトにはIDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社も参加しており、本記事では絵馬に込められた想いや企業間のディスカッション、絵馬に触れた生活者の反応や今後の展開をお伝えする。

企業・団体の強みを生かした「海洋ごみ由来の絵馬」

UMI-EMAプロジェクトは、BOI内の分科会「海洋保全を加速させるソーシャル・コミュニケーション」で生まれた。10社を超える企業・団体がディスカッションを行いながらアイデアを練り、制作は「新3K=カッコいい、稼げる、革新的」(※1)な漁業への刷新を目指す株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング(以下、フィッシャーマン・ジャパン)と、複合プラスチックのマテリアルリサイクルを手がける株式会社REMARE(以下、リマーレ)が中心となって進めた。

リマーレはこれまでも廃棄漁具を中心とした海洋ごみをマテリアルリサイクルし、家具や什器などを制作してきた。海洋ごみの中でも漁具の占める割合は大きい。2023年の環境省による日本全国を対象とした海洋ごみの調査結果では、漁具は重量ベースで全体の4割以上を占めている(※2)。今回の絵馬も廃棄漁具が100%使用されている。

廃棄された漁具 Image via REMARE

さらに、絵馬には海洋生物たちの理想の姿が描かれており、その生き物たちの「願い」が表現されている。例えば、たくさんの魚たちと泳ぐジンベエザメには、「ごみではなく生き物がたくさんいる海で泳ぎたい」という願いが、大きく育つワカメには、「小さな芽のうちに食べられることなく、海の中でのびのび育ちたい」という願いが表現されている(※3)。

さらにクロマグロの「まんぷくになれる海がいいなぁ」という願いの背景には、かつてのクロマグロの乱獲や、クロマグロの乱獲は軽減されてもそのエサとなるサバやイカ類が乱獲されている課題があるのだ。

これらの願いはフィッシャーマン・ジャパンをはじめ分科会内の企業とつながりのある漁業者や研究者がその生き物たちを代弁する形で綴った。これは「海への強い願いを持っているのは人間ではなく海に暮らす生き物たちではないか」という分科会での意見がもとになっている。生き物の願いに人間は耳を傾け、願いを重ね、広げながら叶えよう、というストーリーだ。

UMI-EMAには海の生き物の願いが綴られている。 Photo by Ryuhei Oishi

さらにUMI-EMAに賛同したのが、全国に2,300ある住吉神社の総本社である「住吉大社」だ。住吉大社は海の神として信仰される住吉大神を祀り、古くから航海関係者や漁民の間で崇敬されている海に所縁の深い神社である。制作されたUMI-EMAは実際に住吉大社でお祓いを受けた。

「太陽のアプローチ」と「絵馬」という答え

分科会で当初から大切にされていたのが「太陽のアプローチ」だ。

海洋ごみをはじめとした海洋課題解決に向けたコミュニケーションとして、ビニール袋を食べるウミガメや釣り糸が絡まった海鳥の写真を見たことがある人も多いのではないだろうか。分科会において、このようなイメージは一定の共感を得ることができるものの、前向きな気持ちにはなれず、想いが広がりにくいのではないかという議論があった。

ポジティブな気持ちは、自分以外の誰かに話したくなり、想いが広がっていくのではないか。これを北風と太陽の寓話になぞらえ、「太陽のアプローチ」と名付けた。

特に分科会では「ありがとう」という気持ちに着目し、その気持ちを広げていく「#ThankBlue」を分科会で推進するムーブメントとして設定した。 Image via Blue Ocean Initiative

では具体的にどうしたら多くの人に海洋課題に関心を持ってもらえるか。議論の中では、「身につけられるものを作るのはどうか」という意見が上がった。

海からごみをなくしたいと思う瞬間があっても、時間が経つとつい忘れてしまうものだ。そうであれば、身につけられるものや生活の中で使うものにその想いを込めるのはどうか。目についた時や触れた時にその想いを思い出すようになれば、想いが続き、次第に行動も変化するのではないかと考えたのだ。

しかし実際に作るものを検討する段階で、メンバーは頭を悩ませた。アパレルグッズ、キーホルダー、コップ、子ども向けのおもちゃ。確かにどれも生活の中で目につくかもしれないが、使うシーンが限られる可能性もあり、タンスの中に眠ってはまたごみとなってしまう。

そんな中でヒントを与えてくれたのが、歴史だ。「想い」や「願い」という当初のコンセプトに立ち返った時、人々のそのような心の動きを歴史的に紡いでいたのが「絵馬」であった。

Image via Shutterstock

絵馬の歴史は古く、出土している最古のものは奈良時代にまで遡る(※4)。もともとは馬を神様に捧げていた風習に端を発しており、次第に馬の絵が描かれた木板を奉納するようになった。絵馬にはその時代の人々の悩みや喜び、苦しみ、そして願いが描かれていた(※5)。自分だけの意志や力ではどうにもできないような願いが込められていたものも多い。

まさに海洋ごみをはじめとする海洋課題も、一人だけの力ではどうにもできないものになってしまっている。そしてそれは企業も同じで、1社だけの力では限界があるどころか、「何か力になりたいが、自分たちに何ができるのかわからない」と悩む企業がBOIの中でも多いのが実際だ。

しかし、「悩む」ということは想いや願いがあるということであり、一人だけではどうにもできないからこそ、今、力を合わせ始めている。絵馬は願いそのものを純粋に映し出すとともに、一人の願いが他者へとつながっていくことを後押しするプロダクトなのではないかという結論に至り、「UMI-EMA」の制作が決まったのだ。

UMI-EMAプロジェクトのメンバー(一部) Photo by Kazuki Doai

絵馬に触れた人たちの反応は?

制作されたUMI-EMAは、2025年6月8日の世界海洋デーに合わせて大阪・関西万博内で行われた、参加者が楽しみながら海の重要性を再認識するイベント「BLUE OCEAN FES.」でリリースされた。

海に関連するブースや屋台、さらには海への想いを持つアーティストが空間を盛り上げる中、UMI-EMAを見た人からは「かわいい!」との声が。さらに当日は、分科会に所属するレンゴー株式会社がリサイクル性の高い段ボールと生分解性素材であるセロファンから制作した「千本釣り」の形で絵馬を販売していたこともあり、子どもから高齢者まで幅広い年代の人が足を止めて楽しんでいた。その瞬間はUMI-EMAが「ごみ」からできていることを誰もが忘れ、かつての「ごみ」に新しい命が吹きもまれていることが感じられた。

千本釣りの躯体は段ボールと紙管、ひもはセロファンでできている。Photo by Ryuhei Oishi

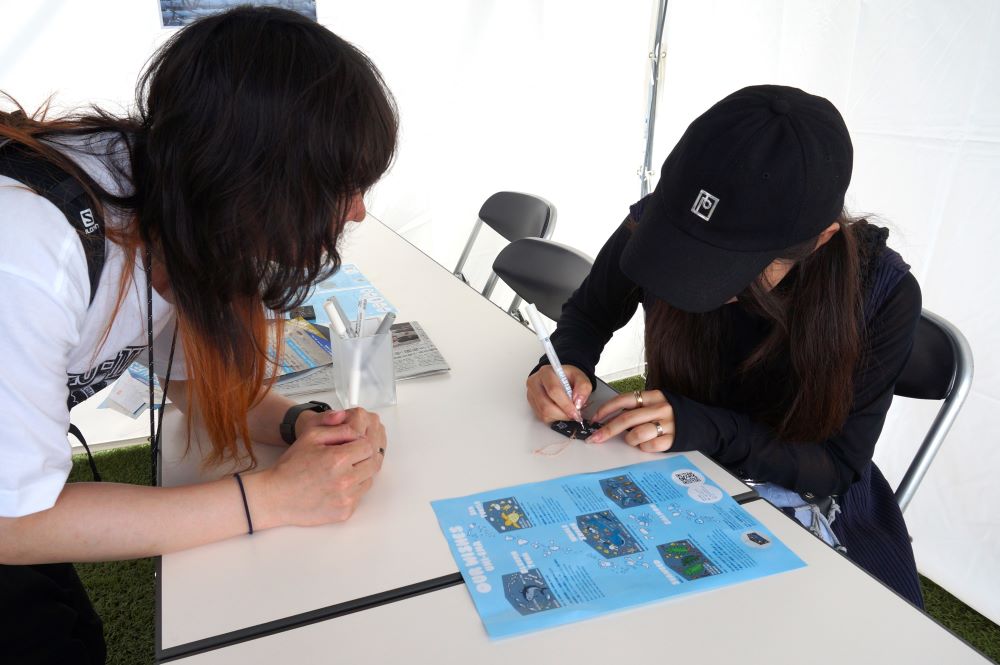

UMI-EMAはまさに「太陽のアプローチ」で注目を集めながらも、それが漁業廃棄物でできていることやその課題が説明されると、訪れた人の間では「こんなにごみがあるなんて知らなかった」「『ゴーストフィッシング』を初めて聞いた」「他にはどんなごみが多いんですか?」と会話や疑問が生まれていた。そして自らの願いも言葉や絵にしてじっくりと絵馬に記し、絵馬の表裏を何度も眺めたり大切そうに握りしめたりしながらブースを後にしていた。

Photo by Ryuhei Oishi

願いが叶う日を目指して

UMI-EMAは今後もBOIやフィッシャーマン・ジャパンをはじめとした分科会メンバーが関係するイベントや、住吉大社からも販売される予定だ。BLUE OCEAN FES.を含む販売による利益は、海洋課題解決を目指す団体へ寄付されることになっている。

また、願いが込められた絵馬の行先については、購入者が生活の中で身につけられるようにするほか、絵馬は単一素材で再成型が容易な設計となっているため、奉納の形で回収されたものは再度マテリアルリサイクルすることも検討されている。例えば自治体との連携を通じて、回収した海洋ごみに絵馬の形で願いを込めながら、再度回収して海が見える場所のベンチや施設の家具などの公共財にアップサイクルするなどできるかもしれない。

とはいえ、海洋ごみ問題をはじめとする海洋課題は、どれも非常に複雑な問題だ。今回のUMI-EMAも、アップサイクルしている海洋ごみの「量」は全体を考えるとほんのわずかとも言える。

例えば、長崎県・対馬市における2023年1月から2024年1月の年間推定漂着量は約37,000立方メートル。それを考えると、UMI-EMAでアップサイクルできる海洋ごみの「量」は確かにわずかだ。 Photo by Ryuhei Oishi

しかしながら、絵馬に「願い」を込めて、それを思い出せるようにすることには大きな意味があるように思われる。というのも、海の課題は隠れてしまっているからこそ、課題のままそこに横たわり続けているのではないか。

海洋ごみは約8割が陸域から排出されていると言われながらも、それが集積するのは離島などにおける人目につかない海岸であったり、大洋上の潮目であったりする。磯焼けや水産資源の枯渇についても、水中の変化はそれが大規模な変化であったとしても水面の青に隠されて、人はそのままの生活を続けてしまうものだ。

だが、もし生き物の願いや自らが込めた願いが生活の中で少しでも心によぎるようになれば、少しずつ変化が生まれるのではないか。そうして同じ願いを持つ者同士がつながれば、より大きな変化につながる。「自分だけではどうにもできない」願いも、想い続ければ変化が起きる。

途方もない課題を目の前にしている今、人間が古来から続けている「願いを形にする風習」が、勇気を与えてくれる気がしている。

Photo by Ryuhei Oishi

※1 従来の漁業の3Kは「汚い・きつい・危険」であった。

※2 「令和6年度 海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務 報告書」内「令和5年度漂着ごみ品目上位10種」(p.59)|環境省

※3 ジンベエザメは体こそ大きいが食道の直径がソフトボールほどしかなく、海洋プラスチックによって内臓を詰まらせてしまう事故が発生している。また、海藻は冬季に成長するが、地球温暖化に伴う水温上昇により、冬季も草食の魚やウニが活性を保つことで海藻が成長できずに世界各地で磯焼けが進行している。

※4 絵馬とは何か|館山市立博物館

※5 絵馬って何だろう?|品川歴史館

【参照サイト】一般社団法人Blue Ocean Initiative

【参照サイト】UMI-EMA

【関連記事】対馬で捉え直す、海洋課題解決に向けた“一歩目”。企業が地域と同じ目線に立つには?【対馬未来会議2024レポート】

【関連記事】“宝の海”を守りたい。対馬から問いかける地球の環境課題のいま【対馬未来会議2023レポート・前編】

【関連記事】海洋プラスチックは“母なる海からの贈り物“。「mum」の素材に込められた想いとは?

【関連記事】海洋プラスチック問題