海洋プラスチック問題

海洋プラスチック問題とは?(What is Ocean plastic pollution?)

海洋プラスチックとは、私たちの普段の生活や経済活動から海に流れ着いたり、直接海や川に捨てられたりして、最終的に海洋を漂うプラスチックごみのことを指します。プラスチック製品は丈夫で長持ちするために、一度海に流れついてしまうとほとんど分解されることなく、海洋生物の生態系や私たちの生活にも悪影響を及ぼすとして、今さまざまな国や企業がこの問題について取り組んでいます。

海洋プラスチック問題を語るうえで欠かせないのがマイクロプラスチック(5ミリ以下の微細なプラスチックのことを指します(※1))の存在です。マイクロプラスチックは、発生源の違いによって「一次マイクロプラスチック」と「二次マイクロプラスチック」に分けられます。いずれも、海に流れつくと魚やサンゴなどの生態系や、自然環境全体を脅かすものになります。

今回は、このマイクロプラスチックをはじめとする海洋プラスチック問題についての原因や解決策をわかりやすく紹介します。

※1 マイクロプラスチックの測定方法には世界基準での定義がなく、異なる水源に含まれるマイクロプラスチックの量を確認するために異なるフィルターを使っていることもあり、1mmよりも小さいものと定義する研究者もいれば、5mmよりも小さいものを定義とする研究者もいる。

目次

データ・数字で見る海洋プラスチック(Facts&Figures)

海洋プラスチック問題の現状に関する数字と事実をまとめています。

一般

- 適切に処分されずに環境に流出している世界のプラスチックごみは、2019年時点で約2,200万トンと推計されており、このまま対策が講じられなければ2060年には約4,400万トンに倍増すると予想されている(OECD, 2022)

- 年間115〜241万トンのプラスチックごみが世界の主要な河川から海洋へ流出していると推定されている(Lebreton LCM, Van der Zwet J, Damsteeg J-W, Slat B, Andrady A, and Reisser J, 2017)

- 世界87ヶ国を対象に調査を行った結果、海洋プラスチックごみが観光や漁業に与える経済損失は、清掃コストも含めると2018年時点で年間60億〜190億ドルに上ると推定されている(Deloitte, 2019)

生物への影響

- 人々は飲料水や食物を通して、毎週クレジットカード1枚分に相当する5グラムのマイクロプラスチックを摂取している(University of Newcastle, 2019)

- 海鳥の90%がプラスチックごみを摂取しており、2050年までに海鳥全種の摂取量が99%に達すると予測されている(Wilcox, Chris, Erik Van Sebille, and Britta Denise Hardesty 2015)

- 2050年には、海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超える(世界経済フォーラム 2016)

日本と海洋プラスチックごみについて

- 海に流出するプラスチックごみのうち、2〜6万トンが日本から発生したもの(Jambeck Research Group 2015)

- 海で回収されたペットボトルの製造国別の割合は、奄美では外国製の割合が8割以上を占めたほか、対馬、種子島、串本、五島では外国製が4~6割を占めている。根室、函館、国東では外国製の割合が2割以下で、日本製が5~7割を占めている(環境省 2019)

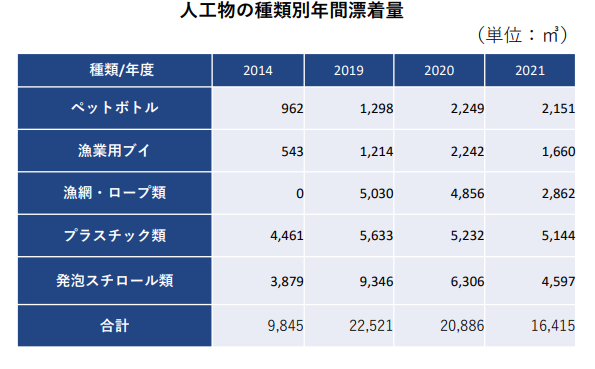

- 長崎県対馬市の海岸に2021年度に漂着した海洋ごみは32,105㎥で、その約半分の16,415㎥がペットボトル、漁具、発泡スチロール等のプラスチックごみ。対馬市は漂着ごみの回収・処理に年間2億8,000万円の予算を投じている(NHK、2023)

2050年にはプラスチックが魚の量を超えるのは本当?

2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超える―― 2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)での試算をきっかけに、この文言は、さまざまな報道においてセンセーショナルに使われています。

2015年当時のプラスチック総生産量は3億2200万トンで、毎年5%の割合で生産が増加していました。(※2)その勢いでプラスチックが生産された場合、2050年までに累計330億トンのプラスチックが生産されます。

生産されたプラスチックが海に流出する率は3%と推測されており、2050年まで生産されるであろう330億トンのプラスチックのうち、3%が海に入りこむとその量は約10億トンになります。

海の魚類の全生物量はおよそ8億トン(※3)。2050年に海洋プラスチックが10億トンになれば、約2億トンほど魚の量を超えることになります。

※2 Plastic Europe

※3 Wilson et al. 2009

海洋プラスチックはなぜ問題なのか?(Impacts)

海洋プラスチック問題は何が「問題」なのでしょうか。主な理由としては下記が挙げられます。

- 生態系への影響による、生物多様性や環境保全機能の損失

- 漁獲量の低下(漁業への悪影響)

- 船舶航行への影響

- 海洋プラスチックごみによる景観の悪化(観光業への悪影響)

- 沿岸居住環境の悪化

- プラスチックを摂取することによる人体への長期的な影響

まず第一に、生態系を含む海洋環境影響です。ポリ袋などは、海鳥や魚、海洋哺乳類などがエサと間違えて食べてしまいます。プラスチックは体内で消化されないため、内臓を傷つけ、炎症反応や摂食障害、窒息や腸閉塞を起こして死んでしまうという事例が後を断ちません。

Image via Shutterstock

また、マイクロプラスチックは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)などのPOPs(難分解性・高蓄積性・有害性を持つ物質)を吸着する性質を持っています。プランクトンが飲み込めるほど小さいものなので、プランクトンを食べる魚や貝の体内にもその物質が取り込まれ、蓄積されます。

そんなマイクロプラスチックがサンゴに取り込まれることで、サンゴと共生関係にある褐虫藻(かっちゅうそう)を減らし、光合成ができる共生関係を崩すことも報告されています(※4)。海に住む50万種の動物のうち4分の1がサンゴ礁域に暮らしており、海水のCO2濃度調節にも欠かせない役割を持つサンゴへの影響は、海全体の生態系への影響ともいえます。

海洋プラスチック問題と私たちの健康

以前、市場で購入された魚の体内にプラスチックが蓄積されていたことが報道され、食の安全への大きな懸念となりました。しかし現時点では、吸着・含有された有害物質の生物への毒性影響や、その健康リスクに関する研究はまだ事例が少ない状態です。近年ではマイクロプラスチックによる影響を中心に、さまざまな報告がされています。

先述のように、魚介類の体内には、海に漂う有害物質を吸収したマイクロプラスチックが蓄積されます。プラスチック製品には、構成ポリマーのほかに、酸化防止剤やノニルフェノール、ビスフェノールAなど、内分泌かく乱作用や生殖毒性を持つ添加剤も含まれており(※5)、これが魚や貝を通して人体に入り込むと、発がん性、免疫機能低下、胎児・乳幼児の発達・発育異常などを引き起こすことが報告されています。

また、最近のヨーロッパでの大規模な疫学調査では、ヨーロッパの成人男子の精子の数が過去40年で半減しているという結果も示しています。原因は特定されていませんが、農薬・殺虫剤やプラスチックに含まれる化学物質も要因の候補として挙げられます。その他にも子宮内膜症の増加など、生殖に関連する疾病の増加が観測されています。

海洋プラスチック問題が起こる原因(Causes)

海洋プラスチック問題が発生する原因はさまざまですが、主な原因としては下記が挙げられます。

- プラスチック製品生産の増加(社会・人的要因)

- ポイ捨てなど不適切な処分(人的要因)

- 大雨や風などによる海洋への流出(自然・環境要因)

- 洗濯や歯磨きなど、日々の生活によるマイクロプラスチック流出(人的要因)

- 漁網など漁具の海洋への不法投棄(人的要因)

結論からいうと、海洋プラスチックの8割が陸から流出したもので、そのプラごみを出している地域の多くがアジア諸国ですが、日本も一因となっています。(データ・数字一覧 より)

海洋プラスチック汚染というと、よく想像されるのが海岸での「ポイ捨て」ですが、海に直接ごみが投げ込まれるというよりは、どこかに捨てられたポリ袋やストローが、ごみの埋め立て地などから雨に流されて川に流れつき、そして最終的に海に漂うことになっていることもあります。

プラスチックごみの陸地から海洋に流出する地域は、アジア諸国が世界全体の80%を占めています。2010年の世界経済フォーラムの推計によると、プラスチック流出第1位は中国、そしてインドネシア、そしてフィリピン、ベトナムなどの東南アジアの国々が続きました。

長崎県対馬市の海岸には、海流や季節風に乗って大量のプラスチックごみが漂着しています。その量は2021年では約16,400㎥に上り、観光や漁業への影響に加えて、異臭により近隣住民の生活に大きな影響が生じています。プラスチックごみの種類を見ると、ペットボトルや生活用プラスチック類の他、漁業で用いられるブイ、網・ロープ、発砲スチロールがかなりの比率を占めています。また、国別ではほとんどが中国・韓国など海外由来のものです。こうした大量のゴミを撤去するには重機が必要であり、年間約2億8,000万円の税金が使われています(※6)。

出典:対馬海ごみ情報センター「2021年対馬市海ごみ年間漂着量」をもとに弊社作成

私たちの生活からも知らず知らずに海にプラスチックが流出しています。身近なフリースなどの衣服にはマイクロファイバーが含まれ(※7)、歯磨き粉のスクラブ剤にはマイクロプラスチックが含まれています。それを日常の中で使い、洗濯したり水に流したりすることで、プラスチックを海に流出させているのです。また、自動車走行時のタイヤの摩耗により有毒な化学物質を含むマイクロプラスチックが発生し、その多くが海洋に流出しているとの調査結果もあります(※8)。

プラスチック製品には合成ポリマー(高分子)が使われ、とても安定した構造を持っています。したがって、一度海に流れ着くと、陸のように熱酸化分解や光分解が起こりづらく、いつまでも水に残ります。陸にあったときよりも、海に入ってしまったほうがむしろ寿命がのびるのです。(※9) だからこそ私たちは、「プラスチックを陸から海に流出させないためにはどうするか」を考える必要があります。

※7 英国とオーストラリアの研究によると、ポリエステル製の毛布、フリース、シャツを洗濯したところ、フリースがもっともマイクロプラスチックファイバーを放出し、1回の洗濯で1点の衣服から最大1900本以上のファイバーが放出されるという。(Browne et al. 2011)

※8 Yale School of Environment 2023

※9 Andrady 2015

海洋プラスチック問題への対策(Actions)

国際社会の取り組みとして、2019年のG20大阪サミットでは2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」がG20首脳間で共有されました。さらに、2023年に広島で開かれたG7サミットではこれを10年前倒しして「2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする」ことが目標として盛り込まれました。

国連においては、2022年に開催された第5回国連環境総会再開セッションにおいて、海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある国際文書(条約)について議論するための政府間交渉委員会(INC)を立ち上げる決議が採択されました。INCは、2022年11月から2024年末までに5回開催され、国際文書(条約)の策定に係る作業の完了を目指すこととしています。

日本国内においても、2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されました。プラスチック新法とも呼ばれる同法は、コンビニ等でのフォークやクリーニング店のハンガーなどワンウェイプラスチックの使用削減、環境に配慮した製品設計、自治体による分別回収と再商品化の促進などを定めており、プラスチックの使用量削減とサーキュラーエコノミー推進を目指しています。

企業レベルでも国内外でプラスチック削減のさまざまな取り組みが進められています。飲食チェーンではプラスチックストローが紙ストローになったり、ヨーロッパを中心に使い捨て容器を使う必要のない「量り売り」のショップが流行したりしています。

国内飲料メーカーにおいては、ケミカルリサイクルの生産能力向上によりペットボトルの水平リサイクル比率が高まっています。2021年度のボトルtoボトルリサイクル比率は前年から4.6ポイント増の20.3%となりました(※10)。

海洋プラスチック問題に関して私たちができること(What should we do)

では、海洋プラスチック問題に対して私たちは何ができるのでしょうか。

これまでIDEAS FOR GOODで公開した「サステナブル×ファッションの50のヒント」「サステナブル×食の50のヒント」を参考に、明日からすぐにできるアクションをまとめてみました。

基本

- ゴミを地域のルールに沿って分別して捨てる

- ゴミのポイ捨てはしない(道にも川にも池にも)

- リデュース、リユース、リサイクルに加えて、リフューズ(断る)の4R を意識する

- 生活からできるだけ「使い捨て」をなくす

買い物

- マイボトル・マイバッグを持参する

- 飲食店のテイクアウト時に、持参した容器を使えないか尋ねてみる

- ものを買う前に「これは本当に必要な物なのか?」を考える

- 過剰包装されていない食品を選ぶ

水回り

- 詰め替え可能な洗剤を使う

- ボディーソープから固形石鹸に変える

- シャンプーバー(固形状のシャンプー)を使ってみる

- スクラブ材の含まれないスキンケア用品を使う

ファッション

- 天然素材の服を買う

- アクリル、ナイロン、ポリウレタンなどプラスチック由来を買わない

- 目の細かい洗濯ネットを利用し、洗濯時のマイクロファイバーの流出を防ぐ

- コーラボール(Cora ball)と呼ばれるグッズ(洗いたい物と一緒にこのコーラボールを洗濯機に入れると、化学繊維製の洋服を洗った時に抜け落ちるマイクロファイバーを集めてくれる)を使う

食卓

- 使い捨てラップのかわりに繰り返し使えるエコラップを使う

- 個包装ではなく大袋入りのお菓子を買ってみる

- 化学繊維製のスポンジではなく、ヘチマたわしや植物繊維からできたスポンジを使ってみる

+α

- 楽しみながらゴミ拾いをする(プロギングにトライ)

- 無理せずにできるプラスチックフリー生活のコツを周りの人と話してみる

海洋プラスチック問題を解決するアイデア(Ideas for Good)

IDEAS FOR GOODでは、最先端のテクノロジーやユニークな発想で海洋プラスチックの問題解決に取り組む国内・国外の企業や団体、個別プロジェクトを紹介しています。