アップサイクルとは・意味

アップサイクルとは?

本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、デザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることで、別の新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせること。クリエイティブ・リユース(創造的再利用)とも言われる。

耐用年数を越えたソーラーパネルをテーブルとして利用したり、擦り切れたタイヤをカバンに作り変えたりと、アップサイクルはさまざまな業界で注目されている。

アップサイクルの歴史

アップサイクルの始まりは、1994年10月11日。レイナー・ピルツがドイツメディアSalvo Newsに向けてアップサイクルとダウンサイクルについて語ったのが初めてだと言われている。

しかし、1800年代のアメリカの思想家ラフル・ワルド・エマソンが「自然界には寿命を終えて捨てられるものはない。そこでは最大限利用された後も、それまで隠れていた全く新しい次のサービスに供される」と語ったように、それまでも人はごく当然にアップサイクルを行ってきた。

産業革命以降、「効率性」と「規模」が追求されるようになり、バージンマテリアル(=新品素材)を使って行う大量生産が当たり前になった。これにより、修理しながら使用することが前提の修理系アイテムを使い続けるよりも、修理しないで使用することが前提である非修理系アイテムを買い替えていく方が安く、「使い捨て」文化が定着していった。

しかし近年、サステナビリティ(持続可能性)の重要性が認識され、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への関心が高まるなか、地域社会・地域経済といった社会との関わり方や、地球や自然環境に対する取り組みなど、個人のみならず企業の意識が変化しつつあり、改めて「アップサイクル」という概念が注目されるようになっている。

アップサイクルとリサイクルの違い

アップサイクルは単純な「再利用(リユース)」や「リサイクル」とは異なることを明確にしたい。アップサイクルは、これまでのリサイクルのように「原料」に戻して資源として再利用するのではなく、元の製品として「素材」をそのまま活かす手法だ。

リサイクルでは原料に戻したり、素材に分解したりする際にエネルギーが使用されるのに対し、アップサイクルではそのままの形をなるべく生かすため、地球への負荷を抑えることができる。また、アップサイクルは単なる再利用のリユースとも違い、別の製品として生まれ変わらせることで、その寿命を長く引き延ばすことができる可能性がある。そのため、リサイクルよりもサステイナブルであるとされる。

アップサイクルの反対語のダウンサイクル

アップサイクルに対して逆の意味を持つ「ダウンサイクル」がある。たとえば、Tシャツから雑巾を作ったり新聞紙を再生紙にしたりと、元よりも価値や質が下がり、いずれはゴミとなる継続性のないリサイクルのことを指す。つまりアップサイクルはリサイクルによる製品のアップグレードで、ダウンサイクルはリサイクルによる製品のダウングレードとも言える。

アップサイクルの重要性

アップサイクルへの関心が高まっている背景として、サステナビリティやサーキュラーエコノミーの重要性の高まりがあることを上記で述べた。では、アップサイクルを推進することは、どのように環境や社会に貢献するのだろうか。

現在の経済システムは、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提としており、気候危機や資源枯渇、生物多様性の喪失、プラスチック汚染、貧困、格差など様々な負の外部性を多くもたらしている。OECDの調査によれば、2060年までに一人あたり所得平均が現在のOECD諸国の水準である4万米ドルに近づき、世界全体の資源利用量は2倍(167ギガトン)に増加すると推計されており、世界銀行の調査によれば、緊急対策が講じられなければ、世界の廃棄物は2050年までに2018年比で70%増加すると報告されている。国連によると、2050年には世界人口は98億人になると推計されており、食糧難と食品ロスも深刻だ。

資源の利用量を削減するとともに廃棄物量を削減していくことは、世界全体として急務であり、アップサイクルを推進することで、これらに貢献することが期待されている。

日本におけるアップサイクル

東京都立産業技術大学院大学が2020年9月に実施したアップサイクルに関するアンケート調査(N=452人)によると、リサイクルという言葉の認知度は98%であるのに対し、アップサイクルという言葉の認知度は45.7%に留まる。

しかし、アップサイクルの内容を説明した上で、「アップサイクルは必要か?」という質問に対しては、91.7%の方が「必要」だと感じており、言葉の認知度と必要性への意識に大きなギャップが見られる。

日本では古く鎌倉時代から人糞を発酵させ肥料に変えることで有価物として取引を行っていた。また、綿や絹が貴重であった江戸時代には、着古した綿布や絹布を裂いて繊維に戻し、それを安価な麻糸と織り上げて“裂織“という織物に生まれ変わらせるなど、アップサイクルは身近なこととして行われていた。欠けたり割れたりした陶器を、金や漆を使って修復する金継ぎも、アップサイクルの一種である。

当事者自身が言葉を意識せずに「アップサイクル」を行っていることもあり、改めて見直してみるとアップサイクルといえるものが世の中には多くある。

アップサイクルの事例

アップサイクルの例を見てみよう。ファッションから建設業界、コスメや食品に至るまで、さまざまな分野でアップサイクルが行われていることがわかる。

ファッション業界

ファッションブランドBEAMSでは、クリエイターが同社の在庫・デッドストック品を一点物として商品に蘇らせる「BEAMS COUTURE(ビームス・クチュール)」という取り組みを行っていたり、アパレルブランドのブランドタグを付け替え、新しい名前や新しい価格で新しい人に届ける、「Rename(リネーム)」というブランドとして販売したりするなどの例が挙げられる。また、コーチ(COACH)では2021年から、使い終わったバッグを再生、再構築、再利用する循環型エコシステム 「コーチ リラブド(COACH (Re)Loved)」を導入するなど、ファッション業界ではさまざまなアップサイクルが行われている。

アパレルメーカーのみならず、売り場を提供する百貨店も動き出している。株式会社そごう・西武では、店舗で使用していた懸垂幕を、取引先や地元の大学等と協力しトートバックを作るなど、百貨店の持つ発信力を活かし、地域を巻き込んだ形での社会課題の解決を目指している。

企業が業界横断で連携して、アップサイクルに取組んでいる例もある。「アライアンス・フォー・ザ・ブルー」は、漁師が使い終わった廃漁網を回収、リサイクル、紡糸・織布、製品化するまでの一連のサイクルを、複数の企業の協力で実現しており、これまでに、かばんや靴など、さまざまアパレル商品を生みだしている。廃漁網は、従来は産業廃棄物として処理されており、漁師にとって負担となっていたほか、海洋プラスチックごみの原因にもなっていた。海洋環境の保全と経済性を両立できる持続可能な社会の実現という目標のもと、原料、部品、加工、包材などバリューチェーン上のさまざまな企業が連携している。

建設業界

建築業界では、既存の躯体を活かしつつ新しいコンセプトを吹き込む「リノベーション」という手法が古くから日常的に用いられており、これも一種のアップサイクルといえる。

建物にとどまらず、建物を含むエリア一体でアップサイクルを行うことで、その地域そのもののアップサイクルにつながる場合がある。たとえば、横浜市にある「赤レンガ倉庫」を中心に広場や公園を備えた「赤レンガパーク」だ。

現在は商業・文化施設として親しまれているが、もともとは1911年に保税倉庫として竣工された建物である。竣工以来、赤レンガ倉庫が立地する新港埠頭は取扱貨物量を増やしていたが、貨物のコンテナ化が進行した1970年頃を境に貨物取扱量が減少し、1989年に保税倉庫としての役割を終えた。その後、再開発計画が動き始める1992年まで手つかずで放置されたため、壁面に落書きされるなど建物は荒れていた。

しかし1992年に横浜市が国から倉庫を取得し、「港のにぎわいと文化を創造する空間」をコンセプトに、屋根・外壁の補修や構造の補強工事を開始し、2002年に文化ホールを備えた商業施設として開業すると、現在ではみなとみらいを代表する施設となった。これは一度役割を終えた建物に、その建物が持つ雰囲気や日本最古のエレベーターなどの残存する価値に新しいコンセプトを組み合わせたことで、建物だけではなくエリアのアップサイクルがされた例と言える。

食品・コスメ

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社では、2021年にフードロスの削減を目指す新ブランド「Upcycle by Oisix」をスタートした。これまで見栄えや食感の悪さなどから捨てられていた食材をアップサイクルし、新たな商品を作ることにより、フードロスの削減に取り組んでいる。

福島県国見町で栽培される柿の皮を原料に、無添加のフェミニンケア製品を作っているのは「明日 わたしは柿の木にのぼる」である。これまであんぽ柿の製造⼯程で惜しくも廃棄されていた皮を利用して、製品を⽣み出している。

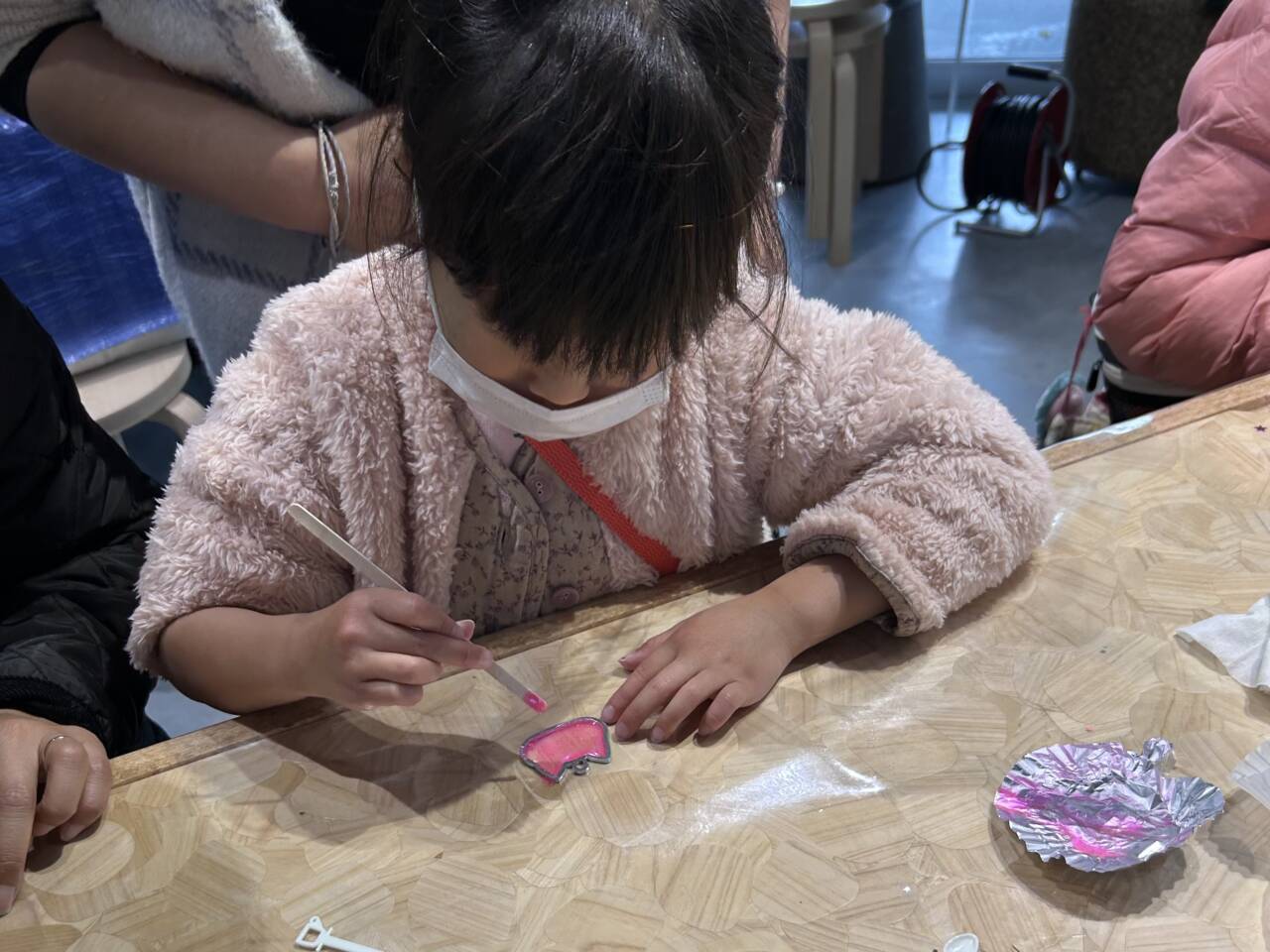

アップサイクル×ワークショップ

アップサイクルに取り組んでいる人々は、子どもから大人まで参加できるワークショップなどを開催し、体験を通してアップサイクルの意義を伝えている人も多い。大手メーカーから出る廃プラスチックをバックやポーチに作り変えるワークショップを開催しているのがVVV-Craft(ヴィークラフト)だ。

ヴィークラフトでは、楽しいワークショップを通して、地域の子どもたちに資源を大切にすることを教えたり、創造力の育成を行ったり、廃プラスチックを減らす一つの解決方法としてアップサイクルを伝え続けている。

企業とのコラボにも力を入れており、日清食品ホールディングス株式会社と協同で「チキンラーメン」の包装フィルムを使ったクラフトのワークショップを開催した。手を動かしながら環境の大切さを実感できる機会を創出しやすいのもアップサイクルのひとつの特徴ともいえるだろう。

ワークショップで作られたクラフトバック

アップサイクルを支える職人技

アップサイクルは、もとになる素材が中古品であったり、一点物の素材であるため、新品素材から商品を作るプロセスとは全く異なるものになる。

例えば、廃タイヤチューブからかばんを作っているSEAL(シール)では、タイヤチューブがかばんの素材になるまでに「タイヤチューブの選定⇒洗浄(複数回繰り返す)⇒工場への輸送⇒裁断(円から平面に)」の工程を要しているという。素材となってもそれが一点物のため、そこからかばんを作るには高い縫製技術と素材ごとの微調整が要求される。それを可能にしたのは日本の熟練した職人たちだ。同社では、職人が一点一点手作業でかばんを作っており、「彼らなしでは同社の製品が世に出なかった」と、SEALを運営する株式会社モンドデザイン代表の堀池洋平氏は語っている。

また、奈良に拠点を置く「UPCYCLE LAB(アップサイクルラボ)」では、廃棄消防ホースからかばんを作っている。こちらも筒状の消防ホースをかばんの素材に変えるまでに多くの工場や工房を訪ねて職人との試行錯誤を繰り返し、アイデアの着想から製品化まで長い時間をかけたと同社代表の小島忠将氏は話している。

Image via UPCYCLE LAB

両氏とも、日本では職人のなり手が減っていることで、工場・工房(往々にして小さな町工場だ)がその技術の継承に課題を抱えていることを問題視しており、将来的に自分たちの商品を作る作りてが居なくなってしまうのではないかという危機感を持っている。

監修=東京都立産業技術大学院大学

消費者にとってのアップサイクル製品

アップサイクルは、サステナビリティやサーキュラーエコノミーの重要性の高まりを背景に、さまざまな業界で注目されている。アップサイクル製品の種類も多様化しており、今後、エシカル消費のひとつとして、アップサイクル製品を選択できる機会も増えていくだろう。

アップサイクル製品を選ぶことは、環境問題や社会問題に対して身近に貢献できるアクションである。従来の製品と比べて資源の利用量や廃棄物量をどれくらい削減できるか、確認してみるのも良いだろう。

【関連記事】マテリアルリサイクルとは・意味

【関連記事】サーキュラーエコノミー(循環経済/循環型経済)とは・意味

アップサイクルに関連する記事の一覧

用語の一覧

あ行

- アーティスト・イン・レジデンス

- アイソレーション・エンヴィー(Isolation Envy)

- 愛知目標

- アイデンティティ・クライシス

- アウティング

- アウトサイド・イン・アプローチ

- アース・オーバーシュート・デー

- アカウンタビリティ

- アカウントベースドマーケティング(ABM)

- アクアポニックス

- アクセシブルツーリズム

- アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)

- アクティブ・オーナーシップ(積極的株主行動)

- アグフレーション(agflation)

- アグリテクチャー

- アグリフッド

- アグロフォレストリー

- アセクシャル

- 新しい資本主義

- アップサイクル

- アテンションエコノミー

- アート・アクティビズム

- アドボカシー・マーケティング

- アニマルウェルフェア(動物福祉)

- アニミズム

- アパルトヘイト

- アファーマティブ・アクション

- アフロフューチャリズム

- アフロセントリシティ

- アライ(Ally)

- アルファベットスープ

- アロマンティック

- アームチェア・アドボケイト

- アンコールキャリア

- アンコンシャスバイアス

- アンステレオタイプ

- アンダークラス

- アンダードッグ効果

- 人新世(アントロポセン)

- アンペイドワーク

- イケア効果

- 移行リスク

- イコールペイデイ

- イミ消費

- インクルーシブ・ウェルス(Inclusive Wealth)

- インクルーシブ教育(Inclusive Education)

- インクルーシブデザイン

- インターナルカーボンプライシング(ICP)

- インクルーシブビジネス

- インサイド・アウト・アプローチ

- インダストリー 4.0

- インダストリアル・シンバイオシス

- インターセクショナリティ

- インターナライズド・セクシズム

- インディジネス・イノベーション

- インディジネス・フューチャリズム

- インテレクチュアル・ダークウェブ

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- インパクトソーシング

- インパクト投資

- インフォーマルセクター

- インフォームドコンセント

- インフォームドチョイス

- インフォデミック

- ヴァナキュラー

- ヴィーガン(完全菜食主義者)

- ヴィーガンファッション

- ヴィーガンレザー

- ウェアラブルデバイス

- ウェルネス

- ウェルビーイング

- ウェルビーイングエコノミー

- ウォーカブルシティ

- ウォーターフットプリント

- ウォーターポジティブ

- ウーマンリブ

- エイジズム

- エイブリズム

- エクイタブル・デザイン

- エクエーター原則

- エクスペリエンス・エコノミー(経験経済)

- エクスポネンシャル思考

- エコ・ウェルフェア・ステート

- エコギルト

- エコサイド

- エコーチェンバー現象

- エコデザイン

- エコファシズム

- エコファンド

- エコフェミニズム

- エコプレナー

- エコラベル

- エシカルオフィス

- エシカル消費

- エシカルバンク

- エシカルファッション

- エスニック・ツーリズム

- エスニック・メディア

- エスノ・フューチャリズム

- エッジコンピューティング

- エディブル・エスケーピズム

- エネルギーミックス

- エモーショナルヘルス

- エレン・マッカーサー財団

- エンゲージメント(議決権行使)

- 欧州グリーンディール

- オリエンタリズム

- オーガニック(有機栽培)

- オーシャンバウンド・プラスチック

- オートヴィーガニズム(Haute Veganism)

- オーバーツーリズム

- オープンイノベーション

- オープンガバメント

か行

- カーボンインセット

- カーボンオフセット

- カーボンクレジット

- カーボンシンク

- カーボンテック

- カーボンニュートラル(気候中立)

- カーボンネガティブ

- カーボンバジェット

- カーボンハーフ

- カーボンファーミング

- カーボンフットプリント

- カーボンプライシング

- カーボンフリー

- カーボンポジティブ

- カーボンリーケージ(炭素リーケージ)

- カーボンリサイクル

- カーボンロックイン

- ガイア理論

- 海洋温度差発電(OTEC)

- 海洋保護区

- 拡大生産者責任(EPR)

- 拡張分析

- ガスライティング

- ガラスの天井

- 環境教育(Environmental Education)

- 環境クズネッツ曲線

- カラリズム

- 環境税

- 環境正義

- 環境難民

- 環境プラグマティズム

- 環境倫理学

- 環境レイシズム

- 関係人口

- 感謝経済

- 感情労働

- 環世界

- 間接差別

- 規格外野菜

- ギグワーカー

- 気候緩和

- 気候危機

- 気候正義

- 気候非常事態宣言

- 気候不安(エコ不安)

- 気候変動税(CCL)

- 気候変動への適応策

- 気候変動枠組条約

- ギフテッド

- ギフトエコノミー(贈与経済)

- キャップ・アンド・トレード

- キャップイヤー

- キャパシティビルディング

- キャリアブレイク

- キャンセルカルチャー

- 共感疲労

- 強制労働(forced labour)

- クワイエット・クィッティング(静かな退職)

- クィア

- クィア・アーバニズム

- クィアベイティング(Queer-baiting)

- クエスチョニング

- クオータ制

- クライマタリアン

- クライメート・オプティミズム

- クラウド・シーディング

- クラウドファンディング

- グラスゴー気候合意

- グラスフェッド

- グラフィティ・アート

- クリエイターエコノミー

- クリエイティブエコノミー(創造経済)

- クリックベイト

- クリティカル・デザイン

- グリッドパリティ

- グリーニアム

- グリーフケア

- グリーフテック

- グリーンアンモニア

- グリーンウォッシュ

- グリーンインフラ

- グリーンキー

- グリーンコンシューマー

- グリーン水素

- グリーンスチール

- グリーン・スワン

- グリーン成長戦略

- グリーンテック

- グリーン投資スキーム(GIS)

- グリーントランスフォーメーション(GX)

- グリーンハッシング

- グリーンビルディング

- グリーンファイナンス

- グリーンフライデー

- グリーンプレミアム

- グリーンベルト

- グリーンボンド

- グリーンマッピング

- グリーンマテリアル

- グリーンリカバリー

- グリーンローン

- グリーンGDP

- クルエルティフリー

- グルーミング

- グレートリセット

- グレート・リプレイスメント

- グローカル

- クローズドループ

- 国連グローバル・コンパクト

- グローバル・ストックテイク

- グローバルサウス

- クロスドレッサー

- クローン文化財

- 昆明モントリオール生物多様性枠組

- ケアエコノミー

- ケアリング・シティ

- ケミカルリサイクル

- ゲーミフィケーション

- ゲームチェンジャー

- 効果的利他主義

- 合成生物学

- 国連責任投資原則(PRI)

- ゴーストフィッシング

- コーズ・マーケティング

- コーダ

- コーピング

- コミュニティガーデン

- コミュニティ・ツーリズム

- コミュニティデザイン

- コミュニティ投資

- コモンズの悲劇

- コラプソロジー

- コラボラティブエコノミー

- コレクティブハウス

- コンヴィヴィアリティ

- コンシャス・キャピタリズム

- コンシャス・コンシューマリズム

- コンシャストラベル

- コンストラクティブジャーナリズム

- コンセプチュアル・アート

- 昆虫食

- コンポスト(堆肥化)

- コーポレートガバナンス・コード

さ行

- サイノ・フューチャリズム

- サイバーカスケード

- サイバー・フェミニズム

- 再野生化(Rewilding)

- サイレンス・タクシー

- サイレントクライシス

- 削減貢献量

- 座礁資産(ストランデッド・アセット)

- サステナビリティ(持続可能性)

- サステナビリティフィクション

- サステナビリティ・リンク・ローン

- サステナビリティ・トランスフォーメーション

- サステナブルウェブデザイン

- サステナブル・シーフード

- サステナブル・ツーリズム

- サーキュラーアドバンテージ

- サーキュラーエコノミー(循環型経済)

- サーキュラーデザイン

- サードプレイス

- サービスラーニング

- サブスクリプションエコノミー

- サーマルリサイクル

- シードライブラリー(種の図書館)

- シーライオニング

- シェアリングエコノミー(共有型経済)

- シェアレンティング

- ジェニュインフルエンサー

- ジェネレーションα(アルファ)

- ジェネレーションY(Y世代)

- ジェネレーションZ(Z世代)

- ジェネレーション・レフト

- ジェンダー

- ジェンダーステレオタイプ

- ジェンダード・イノベーション

- ジェンダーの社会化

- ジェンダーバイアス

- ジェンダーパリティ

- ジェンダーフラックス

- ジェンダーフルイド

- ジェンダー・ポジティブ

- ジェンダーレス

- ジェンダーロール(性役割)

- ジェンダーニュートラル

- ジェンダー・ノンコンフォーミング

- ジェントリフィケーション

- 資源生産性

- 資源的人

- シスジェンダー

- 自然資本会計

- 自然資本プロトコル

- 自然主義的転回

- 自然の権利

- 持続可能な開発目標(SDGs)

- 持続可能な漁業

- 持続可能な森林経営

- シチズンウォッシング

- ジニ係数

- シビックテック

- 慈悲的性差別(べネヴォレント・セクシズム)

- 自文化中心主義

- 社会・人的資本プロトコル

- 社会正義(Social Justice)

- 社会的処方

- 社会彫刻

- 社会的共通資本

- 社会的責任投資(SRI)

- 社会的連帯経済(SSE)

- シャドウワーク

- シリアスゲーム

- 素人革命

- 集改札スト

- 自由貿易圏(自由貿易地域)

- 修理する権利

- ジュガード

- 情報難民

- ショートターミズム(Short-termism)

- 食のバリアフリー

- シンギュラリティ

- 人権デュー・ディリジェンス

- 人口オーナス

- 人工光合成

- 新循環経済行動計画

- 循環経済ビジョン

- 人的資本経営

- 人道支援

- 心理的安全性

- 森林リスク・コモディティ

- 水素経済

- 垂直農業

- スウェットショップ

- スキルズフューチャー運動

- スチュワードシップ・コード

- ステイケーション

- ステークホルダー・エンゲージメント

- ステークホルダー資本主義

- ステレオタイプ

- ストレージパリティ

- スフィア基準(スフィアスタンダード)

- スペーステック

- スペキュラティブ・デザイン

- スポーツボリューション

- スポンジシティ

- スマートグリッド

- スマートモビリティ

- スマートホーム

- スマートリテール

- スラックティビズム

- スラット・シェイミング

- スリープテック

- スレイジアン

- スロージャーナリズム

- スローファッション

- スローフード

- スローワーキング

- 生態経済学(Ecological economics)

- 生物多様性

- 生物多様性オフセット

- 生物多様性クレジット

- 生物多様性条約

- 生物多様性ネットゲイン

- 生物多様性フットプリント

- 生分解

- 性別不合

- 生理の貧困

- セクシャルウェルネス

- セクシュアリティ(セクシャリティ)

- セクシュアル・コンセント(性的同意)

- セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)

- セクストーション

- 絶対的貧困・相対的貧困

- ゼニアル

- ゼノフォビア(Xenophobia)

- ゼブラ企業

- セルフエフィカシー

- セルフパートナーシップ

- ゼロウェイスト

- ゼロエミッション

- ゼロカーボン

- 選挙割

- 先住民ツーリズム

- センスメイキング

- 選択アーキテクト

- ソリューションジャーナリズム

- ソーシャルオーディット

- ソーシャルグッド

- ソーシャルディスフォリア

- ソーシャルデザイン

- ソーシャルハウジング

- ソーシャルバブル

- ソーシャルビジネス

- ソーシャル・ライフサイクルアセスメント

- ソーシャルリスニング

- ソーシャル・リセッション

- ソーシャルレンディング

- ソートクチュール

- ソーラークッキング

- ソバーキュリアス

- 損失と損害

た行

- ダークツーリズム

- ダークパターン

- 代替たんぱく質(alternative protein)

- 代替肉(フェイクミート)

- 大地の再生

- タイニーハウス

- タレンティズム

- ダイバーシティ

- ダイベストメント

- ダイレクトエアキャプチャー(DAC)

- ダイレクトトレード

- 多自然主義

- 他者化(Othering)

- 脱消費主義

- 脱炭素社会

- 脱未来(デフューチャリング)

- ダブルマテリアリティ

- 多文化主義

- ダボス会議

- 男女同権

- 炭素隔離

- 炭素固定

- 炭素税

- 地球温暖化対策のための税

- 地球幸福度指数

- 地域循環共生圏

- 地域通貨

- チーフ・ハピネス・オフィサー(CHO)

- 竹害(放置竹林問題)

- チャイルドペナルティ

- チャットボット

- チャーナリズム

- つながらない権利

- ディープラーニング

- データ・デバイド

- デカップリング

- テキストコマース

- デ・グロース(脱成長)

- デコロナイゼーション(脱植民地化)

- デザイン思考

- デザイン人類学

- デジタルインクルージョン

- デジタルウェルビーイング

- デジタル・ガバメント

- デジタルシティズンシップ

- デジタル製品パスポート(デジタルプロダクトパスポート)

- デジタルツイン

- デジタル手続法

- デジタル・ディスラプション

- デジタルデトックス

- デジタルタトゥー

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- デジタルニュートリション

- デジタルメディスン

- デジタル倫理

- デジタルファッション

- データドリブン

- テックラッシュ

- ディーセント・ワーク

- デミジェンダー

- デミセクシャル(デミセクシュアル)

- デミロマンティック

- テロワール

- デュアルスクール

- 電子廃棄物

- 統合報告

- トゥルーフード

- 都市鉱山

- 都市生態学

- 都市農業

- ドーナツ経済学

- トーンポリシング

- トランジションデザイン

- トランジション・ファイナンス

- トランスジェンダー

- トランスセクシャル(トランスセクシュアル)

- トランスヒューマニズム

- トリプルボトムライン

- ドリームバータイジング

- トレーサビリティ

な行

- ナイトタイムエコノミー

- ナッジ(行動経済学)

- ナラティブ

- ナラティブ経済学

- ニクセン(Niksen)

- ニュー・ノルディック・キュイジーヌ(新北欧料理)

- 二国間クレジット制度(JCM)

- 日本版DBS

- ニューラグジュアリー

- ニューロセクシズム

- ニューロダイバーシティ

- 人間拡張

- 人間中心主義

- 人間中心設計

- 認知バイアス

- ネイチャー・ポジティブ

- ネクサスアプローチ

- ネガティブスクリーニング

- ネットゼロ

- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

- ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)

- ノーマライゼーション

- ノブレス・オブリージュ

- ノンバイナリー

は行

- バーチャルウォーター

- バイオオーグメンテーション

- バイオクチュール

- バイオスティミュレーション

- バイオダイナミック農法

- バイオテクノロジー

- バイオフィリックデザイン

- バイオマス

- バイオミミクリー

- バイオファブリケーション

- バイオプラスチック

- バイオ燃料

- バイオリージョン

- バイオレメディエーション

- バイセクシュアル(バイセクシャル)

- 排除アート

- ハイドロポニックス

- ハウジングファースト

- 墓友

- 泊食分離

- 白人の脆弱性(White Fragility)

- ハザードマップ

- パッシブデザイン

- 発達障害

- バタフライダイアグラム

- バックキャスティング

- パートタイム・ヴィーガン

- パートタイム・ベジタリアン

- パブリック・ベネフィット・コーポレーション

- パブリック・ラグジュアリー

- パーマカルチャー

- パラシュートジャーナリズム

- ハラルフード

- パラレルキャリア

- バリアフリー

- パリ協定

- パンセクシャル

- パンデミック

- バンドワゴン効果

- 半農半X

- バーゼル条約

- ビオトープ

- BIO HOTEL(ビオホテル)

- 被害者非難(Victim Blaming)

- ビジネスと人権

- ビッグデータ

- 批判的人種理論

- ヒュッゲ

- ヒューマニウム

- ピークスタッフ(限界消費)

- ピンクウォッシュ

- ピンクマネー

- ピンクフレーション

- ファイナンシャルセラピスト

- 物流テック

- フードセキュリティ

- フードデザート

- フードファディズム

- ファイトマイニング

- ファイトレメディエーション

- ファイナンシャル・インクルージョン

- ファストファッション

- ファンクショナルエンパシー

- フィジタル

- フィランソロピー

- フィーカ

- フィルターバブル

- フィールドラーニング

- フィンフルエンサー

- フードドライブ

- ブーメラン世代

- フェアトレード

- フェーズフリー

- フェミニスト経済学

- フェミニスト・シティ

- フェミニズム

- フォトジェニック消費

- フォー・グッド

- フォルケホイスコーレ

- プライドパレード(レインボーパレード)

- プラグマティズム

- プラスチック・オーバーシュート・デー

- プラスチックオフセット

- プラスチックニュートラル

- プラスチックネガティブ

- プラスチックフリー

- プラスチックラスト(Plasticrust)

- プラネタリー・バウンダリー

- プラネタリーヘルス

- ブリコラージュ(Bricolage)

- プレスクリプション・ゲーミング

- ブランダリズム

- フリルフスリフ

- ブルーアンモニア

- ブルーウォッシュ

- ブルーエコノミー

- ブルーカーボン

- ブルーサイン

- ブルー水素

- ブルーフード

- ブレインストーミング

- フレキシキュリティ

- フレキシタリアン

- プレゼンティズム

- フレンド・ショアリング

- プロギング

- プロシューマー

- プロセスエコノミー

- ブロックチェーン

- プロボノ

- 文化相対主義

- 文化盗用

- 分散型社会

- 分散型ホテル

- 紛争鉱物

- ペイフォワード(Pay it forward)

- ヘイトスピーチ

- ベーシックインカム

- ベジタリアン(菜食主義)

- ペスカタリアン

- ベターミート

- ヘドニスティックサステナビリティ

- ベビーテック

- ヘルステック

- ヘルスリテラシー

- 変革型投資

- 包括的性教育

- 報道の自由

- ポスト・トゥルース

- ポストワークエコノミー

- ポスト2020生物多様性枠組

- ポジティブスクリーニング

- ボディシェイミング

- ボディ・ポジティブ

- ボディ・ニュートラル

- ポピュリズム

- ホモフォビア

- ホライズンの悲劇

- ポリアモリー

- ポリクライシス

- ポリジェンダー

- ポリティカルコレクトネス

- ホワイトギルト

ま行

- マイクロアグレッション

- マイクロインフルエンサー

- マイクロスクール

- マイクロツーリズム

- マイクロフォレスト

- マイクロプラスチック

- マイクロプレナー

- マイクロモーメント

- マイノリティ

- マインドフルネス

- マクロビオティック

- マスキュリズム

- マスバランス方式

- マテリアリティ

- マテリアルリサイクル

- マテリアルフロー(物質フロー)

- マテリアルフローアナリシス(MFA)

- マネーロンダリング

- マーベリック

- マミートラック

- マルチステークホルダー・プロセス

- マルチスピーシーズ

- マルチバース

- マンスプレイニング

- マンスプレッディング

- マンタラプティング

- ミース(Mys)

- ミサンドリー

- ミスジェンダリング

- 水ストレス

- ミニマリスト

- 未利用魚

- ミレニアル世代

- 民主的デザイン(デモクラティック・デザイン)

- ムーンショット構想力

- メタコマース(メタバースコマース)

- メタネーション

- メタバース

- メタバースリクルート

- メタビューティ

- メタワーク

- メタンハイドレード

- メノテック

- メメント・モリ

- メントリフィケーション

- モーダルシフト

- モデルマイノリティ

- モバイルワーク

や行

ら行

- ラーゴム

- ラストワンマイル

- ラナ・プラザ崩落事故

- ランドフィル・マイニング

- リーガルテック

- リカレント教育

- リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)

- リジェネラティブ・デザイン

- リジェネラティブ農業(環境再生型農業)

- リジェネレーション

- リスキリング

- リスロマンティック

- リニアエコノミー

- リバブルシティ

- リビングラボ

- リベラルアーツ

- リモートワーク/テレワーク

- 量子コンピュータ

- 類縁関係

- ルッキズム

- レイズトレード

- レジリエンス

- レスポンシブルツーリズム(責任ある観光)

- レッドリスト

- ローカリゼーション

- ロング・ホーラー(Long hauler)

わ行

A

B

- Bコーポレーション

- BAME

- Bean to Bar(ビーン・トゥ・バー)

- BIツール

- Bi-Tech(バイテック)

- Black Lives Matter(BLM)

- BPAフリー

- Build Back Better(ビルド・バック・ベター)

- Busing(強制バス通学)

C

- CCS(二酸化炭素回収・貯留)

- CDM(クリーン開発メカニズム)

- CDP(Carbon Disclosure Project)

- Chosen family

- CIO(Chief Impact Officers)

- Climate Clock(気候時計)

- Climate Sience(クライメートサイレンス/気候沈黙)

- Climate Tech(気候テック)

- COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)

- Country as a service

- Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)

- CSA(地域支援型農業)

- CSR(社会的責任)

- CSV(共通価値の創造)

- Cycle Logistics(サイクルロジスティクス)

D

E

- eスポーツ

- EBPM(証拠に基づく政策立案)

- Eco-DRR

- EdTech(エドテック)

- e-ヘルス(e-Health)

- ELSI

- Environmental Gentrification

- ESD

- ESG投資

- ETS(排出権取引スキーム)

- EUタクソノミー

- EU-ETS

F

- FaaS(Farming as a service)

- Fab Lab(ファブラボ)

- Farm to Fork

- FemTech(フェムテック)

- FinTech(フィンテック)

- First Movers Coalition(FMC)

- Flight shame

- FOMO(Fear of missing out)

- FSC認証

- FtM(Female to Male)

- FTSE4Good Index(フッツィー・フォー・グッド・インデックス)

G

- GHG排出ピークアウト

- GNR革命

- GovTech(ガブテック)

- Green Climate Fund(緑の気候基金)

- Green Dating

- GRI(Global Reporting Initiative)

H

I

- IaaS(Infrastructure as a Service)

- IIRC(国際統合報告評議会)

- Inner Development Goals(IDGs)

- InsurTech(インシュアテック)

- Internet of Abilities(能力のインターネット)

- Internet of Animals(動物のインターネット)

- Internet of Behavior(行動のインターネット)

- Internet of Customers(顧客のインターネット)

- Internet of Human(ヒトのインターネット)

- Internet of Skills(スキルのインターネット)

- Internet of Things(モノのインターネット)

- IPCC

- ISSB

- IUU漁業

J

L

- LAC(Living Anywhere Commons)

- LCA(ライフサイクルアセスメント)

- LEAPアプローチ

- LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)

- Learning by doing

- Less is more

- Life-Centered Design

- LOHAS(ロハス)

M

- MaaS(Mobility as a Service)

- MAPA(Most Affected People and Areas)

- MENA(ミーナ)

- Medtech(メドテック)

- MDGs(ミレニアム開発目標)

- MSC認証

- MtF(Male to Female)

N

O

P

Q

R

S

- SaaS(Software as a Service)

- 里山イニシアチブ

- SASB

- SBT(Science Based Targets)

- SBTs for Nature(Science-Based Targets for Nature)

- SDGsウェディングケーキ

- SDGsウォッシュ

- SFDR

- Shecession

- Shecovery

- SOGI(ソジ)

- SPO(Sustainable Public Equity Offering)

- STEAM教育