「テーブルの上の積み木は自由に積み上げていただいてけっこうです」

「ただし、10分に1度『そのとき』がやってきます」

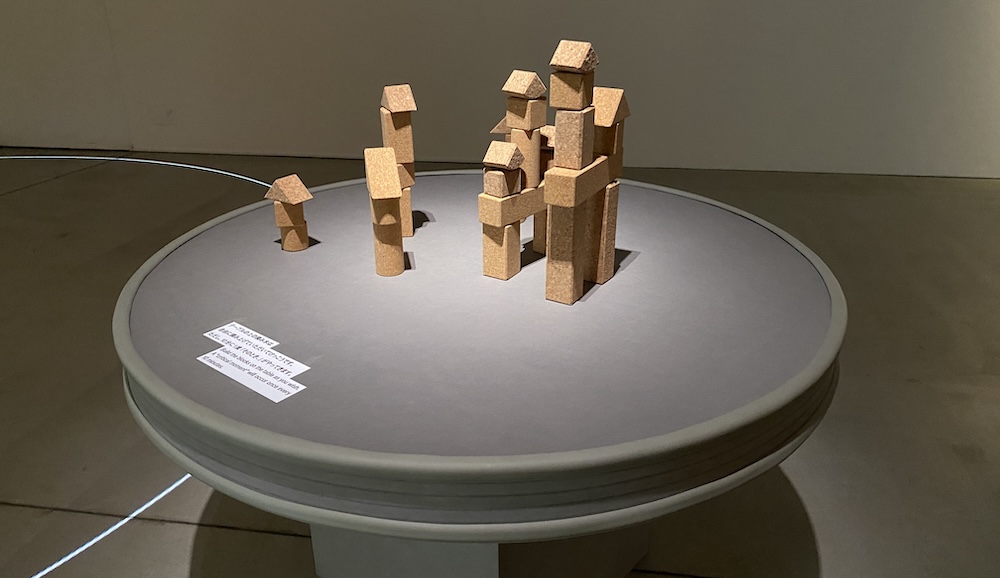

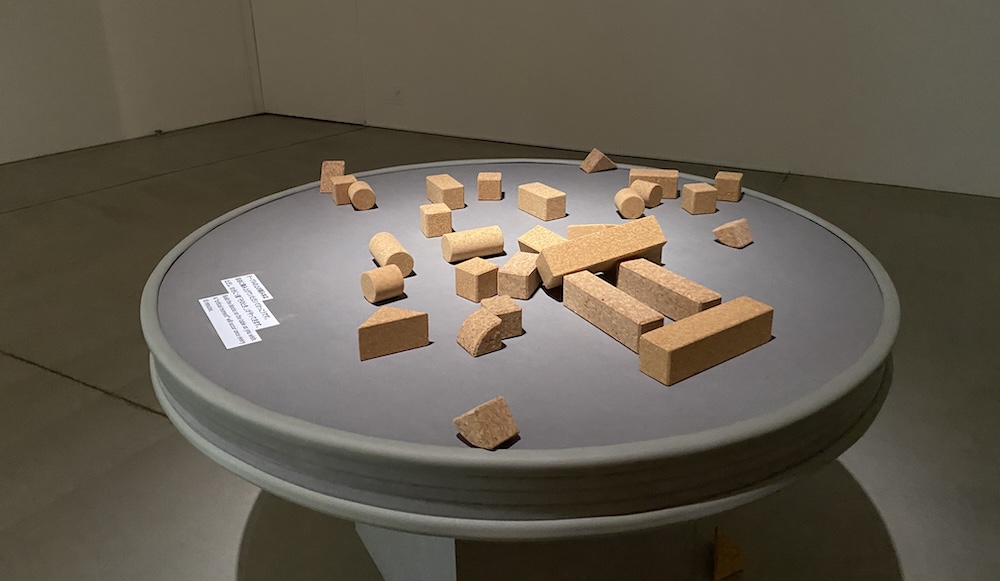

テーブルが激しく揺れた。積み木で作り上げた「城」が、一瞬にして崩れた。

今まで自分が住んでいた家、積み上げてきたものが、何の前触れもなく、自然の脅威によって奪われる。昨日まで当たり前に使っていたインフラやシステムが機能しなくなる。それが災害だ。

2025年11月3日(月・祝)まで、東京・六本木で行われている企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」。そこで展示されている作品の一つ「そのとき、そのとき、」は、積み木というシンプルなかたちで、私たちの災害大国の脆さを表していた。

この展示は、日本と災害の歴史や、街に溶け込む防災、地震や水害のビジュアル化、企業の防災アイデアやグッズ、古くから伝わる伝承などを横断して、自然災害を多角的に捉える場であり、私たち一人ひとりに問いを投げかける場だ。実際に会場を訪れてみた様子をお届けする。

「あなたはどう?」会場で問いかけられた10の問い

本展の大きな特徴は、会場に散りばめられた10の問いだ。今回の展覧会ディレクターである、ビジュアルデザインスタジオWOWはプレスリリースの中でこう伝えている。

「災害への対処には、研究や想定をもとに導かれた『答え』があるかもしれません。しかし『そのとき』に何を思い、どのように備えるのかは、人や状況によって異なるはずです」

会場風景(ロビー)撮影:木奥恵三

例えば「Q1. 『安全な場所』って、どこ?」の問いのある空間では、越村俊一氏による「リアルタイム津波浸水被害予測システム」によっていつどこに津波が到達するかが見られたり、株式会社ヤマップの「YAMAP流域地図」によって日本の地形と浸水被害の大きさを一気に見られたりと、展示を通して災害時に逃げる場所について考えるためのヒントが得られる。

「Q10. 今ここで大災害が起こったら、どうする?」という問いもあった。

本展の会場である21_21 DESIGN SIGHTは、旧防衛庁の跡地に建てられている。そのため記者会見では、会場側の答えとして「もし地震が起きたときは、この建物内に留まった方が安全とされています。まずはガラスや、壁面の作品などから離れ、頭を守る姿勢をとってください。火災が発生した場合は、スタッフの指示に従って屋外へ避難してください」と案内があった。

美術館や博物館で作品を楽しんでいるときにも、大きな災害が起きる可能性はゼロではない。会場には、21_21 DESIGN SIGHTの防災設備や非常口を示すマップもあるので、「この出口から逃げたらいいのだな」などと考えるきっかけになりそうだ。

会場に散りばめられたすべての問いは、以下の通りだ。

- 「安全な場所」って、どこ?

- 十分な備えって、どのくらい?

- 「そのとき」は、いつやってくる?

- 災害をどのように知る?

- 大切な人と連絡がとれない。そんなときに備えて、どうする?

- あなたにとって、その後の生活に必要なものはなに?

- いつもの毎日を送るなかで、大切な人にできることはなに?

- 「復興」って、なんだろう?

- 私たちの暮らしを支えてくれているものってなに?

- いまここで大災害が起こったら、どうする?

災害をさまざまな角度から見つめる

本展は、災害に向き合っている人たちの知の集合体でもある。今回の展覧会ディレクターであり、仙台にも拠点のあるビジュアルデザインスタジオWOWの所属メンバーもまた、2011年の東日本大震災では家族が被災して連絡が取れなかったという。他にも、自分ごととして「そのとき」を捉えた作品があった。

例えば「避難所用・紙の間仕切りシステム」は、長期にわたる生活を強いられる避難所で、被災者のプライバシーを確保するための間仕切りである。フレームとして紙管を使い、そこに布を掛けるだけの設計になっており、2016年のグッドデザイン金賞を受賞している。シンプルながら個人のスペースと尊厳を守れる仕組みだ。

会場風景(ギャラリー2)

坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク「避難所用・紙の間仕切りシステム」撮影:木奥恵三

また、冒頭で紹介した「そのとき、そのとき、」では、作品の横に次のようなコメントが添えられていた。

「(前略)積み重ねたものを守るためにはどうしたらいいのでしょうか?どう『そのとき』に備えればよいのでしょうか?積み木での体験は、『そのとき』を少し自分ごとにしてくれるかもしれません」

会場風景(ギャラリー1)

siro+石川将也「そのとき、そのとき、」撮影:木奥恵三

日本の「災異改元」に言及した展示もあった。災異改元とは、年号を改めることで災厄を断ち切り、新たな気持ちを人々に取り戻すための制度のことで、明治維新頃までは地震や水害などの天災に対しても改元が行われていた。

例えば923年の「延長」が日照りと水害、そして疫病鎮静のため、938年の「天慶」が厄運や地震、そして兵革の御慎のために改元されたという。この国が、昔からいかに多くの災害を乗り越えようとしてきたかがわかる。

災害を「想定外の出来事」にしないこと

「想定内」と「想定外」の境目はどこでしょうか。あなたは何日分の備えがあれば安心できますか。ほかの人も同じでしょうか。一人ひとりが自分や家族にとって最適な備えを考え、用意することが防災においては大切です。

「Q2. 十分な備えって、どのくらい?」のパネルより

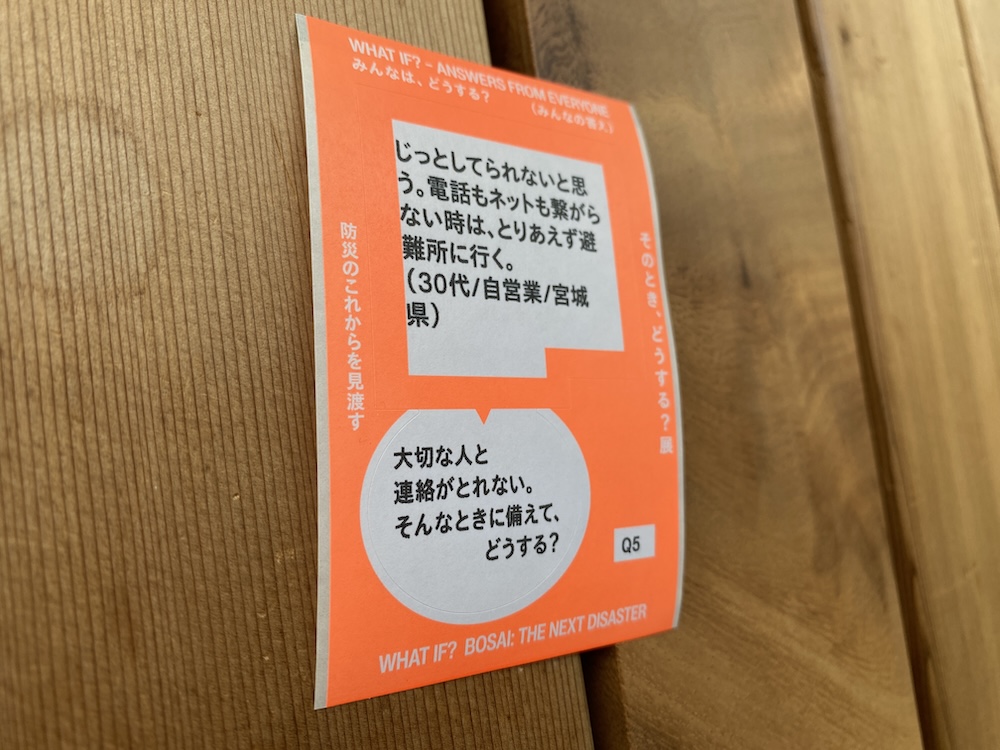

本展では、10の問いに対して来場者自身が回答できるようになっている。自身のスマートフォン、または会場においてあるタブレットから回答を入力すると、それが翌日以降に映像作品の一部として会場のスクリーンに映し出されるのだ。

防災の専門家による見解、そしてこの場所を訪れた多様な人の考えに触れることで、自分だけの答えを考える余白が生まれる。「そのとき」を自分なりに想像してみること自体が備えになるのである。

会場風景(ギャラリー2)

WOW「みんなは、どうする?」撮影:木奥恵三

集まった回答のなかで、気に入ったものがあれば、会場を出る際にシールにして持ち帰ることができる。筆者も一つ持ち帰ることにした。

「そのとき」は、いつ、誰にでもやってくる。

本展は、その事実から目を逸らさず、しかし過度に恐れるのでもなく、いつ訪れるかわからない災害と向き合うための数々のヒントと勇気を与えてくれる場だった。まずは災害をできるだけ「想定内の出来事」にするための準備として、身近な家族と10の問いについて話し合ってみるのも良いかもしれない。

例えば地震が起きたとき、最初にどこに避難するか(外だけではなく、自宅の中ならどの部屋か)、何日分の備えをどこに保存しておき、普段持ち歩くバッグには何を入れておくか。この小さな対話こそが、積み上げてきたものを守るための、確かな備えになるだろう。

【参照サイト】企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」 | 21_21 DESIGN SIGHT

【関連記事】突然日常が無くなる災害を考える。「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」

【関連記事】足元を“水の生命圏”から捉え直す。登山アプリYAMAPが描く「流域地図」