民主主義とは、何か。

突然こう問われたら、あなたはどう答えるだろうか。選挙制度があること、多数決で決めること、自分の意見を言う権利があること……その答えはさまざまだろう。

しかし、改めて問われると答えるのが意外と難しいことに気づく。言葉そのものは、中学生の頃から知っているはずなのに。

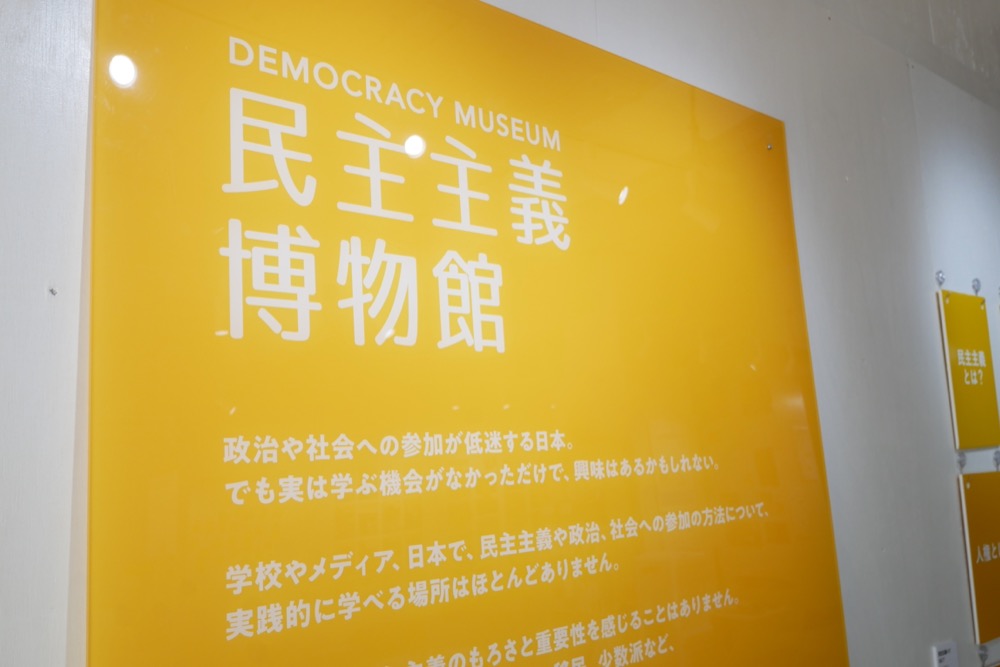

この「民主主義とは、何か」という問いを、私たちに投げかける博物館がある。2025年5月に東京都・田園調布にオープンした「民主主義博物館」だ。

運営するのは、若者の声を政策に反映させることを目指す、日本若者協議会。民主主義や政治を気軽に学べる場所を作りたいという思いで、自分たちで企画・デザイン・施工までを手がけた博物館だ。若者の声を政策に反映させることを目的に、長年アドボカシー活動を行って得た実感や、私たちが今考えるべき「問い」が詰め込まれている。

設立の背景には、どのような課題感があったのか。この場所で、どんな学びを展開していこうとしているのか。現地を訪問し、日本若者協議会の代表理事である室橋祐貴(むろはし・ゆうき)さんに話を聞いた。

室橋祐貴さん

話者プロフィール:室橋祐貴(むろはし・ゆうき)

日本若者協議会代表理事。慶應義塾大学経済学部卒。同大政策・メディア研究科中退。大学在学中からITスタートアップ立ち上げ、BUSINESS INSIDER JAPANで記者、大学院で研究等に従事。文部科学省「高等教育の修学支援新制度在り方検討会議」委員。著書に『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』(光文社新書)など。

民主主義は“誤解”されている?本来の意味を学び考えるきっかけに

東急東横線の多摩川駅から歩いて10分ほど。日常を過ごす閑静な住宅街のビルの1階に、民主主義博物館はある。ガラス張りの正面からは中の様子が見え、外との隔たりを感じさせない印象だ。

中へ入ると、自然光で明るい室内に、オレンジや黄色をメインカラーとした展示が並ぶ。白壁に茶色いフローリングが住宅のような印象を与えるからか、落ち着いて話ができそうな、安心感のある空間だ。

日本若者協議会は、若者の声を政策に反映させることを目指しアドボカシーを行う若者団体だ。2015年に発足し、メンバーは10代〜30代。海外の第三者機関を参考に、「日本版ユース・パーラメント」「こども国会」など、若者と政治家が対話する場などを開催し、「こども基本法」の成立や「学校内民主主義」の促進など、実際に政策に影響を与えてきた実績を持つ。

そうした活動の成果もあり、ジェンダーやフェミニズムといった政治と関わりのある課題を学べる場は、ずいぶん増えてきたという。しかし、そうした一つひとつの問題を学べる場はあっても、民主主義や政治を包括的に学べる場は、なかなか存在しない。政治活動に取り組む若者の数も増えてきてはいるが、全体から見ればまだごく一部だ。

その場限りのイベントや研修ではなく、民主主義や政治をいつでも学べて、より幅広い人たちがアクセスしやすい場が必要だ──日本若者協議会が数年前から抱いていたそうした課題感から生まれたのが、この民主主義博物館だ。

「日本は(一応)民主主義国家ということにはなっていますし、独裁的な政治を行う世界の国々と比べれば、必ずしも状況は悪くないと思うかもしれません。しかし、生活上で民主主義を実践できているかというと、ほとんどできていないと私は思っています。

例えば民主主義の先進地域である北欧の人たちと話していると、『民主主義』や『人権』といった言葉が日常会話の中に本当によく出てくるんですよね。中学生でもそうした話をしていました。彼らからは、民主主義や人権は自分たちの“ツール”であり、使いこなすものだという感覚を強く受けます。

一方で日本にいると、学生時代に社会運動のやり方も教わらないし、そもそも意義もわからないままに大人になる。『民主主義』や『人権』といった言葉自体も、本来の意味がよく知られていなかったり、間違った捉え方をされていたりします。

そして、正しい知識が十分に無いことが、『政治=危険』といった誤解や政治をタブー視したりする風潮を作り、それがまた政治との距離を遠ざける、という悪循環を生んでしまっているのではないかと考えています」

そうした誤解を解き、政治的な議論の土台を作ろうと試みるのが最初の展示だ。壁一面に設置されたボードには、「民主主義」や「人権」といった大半の人が知っているであろう言葉から、「マンスプレイニング」や「ネガティブ・リテラシー」といった、近年になって認知度が高まってきている言葉までずらりと並ぶ。

「どうしたら人権は守れる?」「政策はどうやって決まっているの?」など、改めて聞かれるとドキッとする質問も。

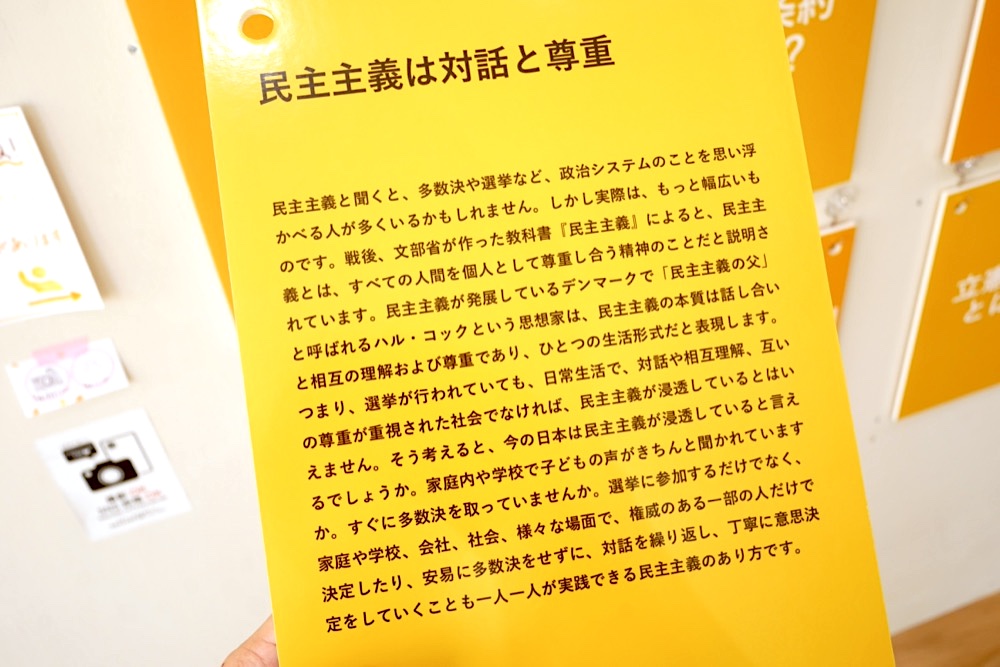

試しに、1枚めくってみよう。「民主主義とは?」と書かれたボードを裏がえしてみると、こんなことが書かれていた。

民主主義と聞くと、多数決や選挙など、政治システムのことを思い浮かべる人が多くいるかもしれません。しかし実際は、もっと幅広いものです。(略)民主主義が発展しているデンマークで「民主主義の父」と呼ばれるハル・コックという思想家は、民主主義の本質は話し合いと相互の理解および尊重であり、ひとつの生活形式だと表現します。

こうした解説文は、全て日本若者協議会のメンバーと議論を重ねながら執筆。いわゆる辞書的な解説ではなく、活動を通して感じたことや実際に集計したアンケート結果を紹介するなど、リアリティのある表現を意識したという。

「これが正解ということではなく、『こういう見方もある』というひとつの提案として、考えを深めてもらうきっかけにしてもらえればと思っています」

「日本では社会運動が起こらない」は本当?民主主義教育の歴史を辿る

政治がタブー視されているという現実は、博物館のテナント探しに苦労したというエピソードからもうかがえる。

日常の中で政治に触れてもらえるようにと街中や商店街で開設場所を探したが、「政治がテーマの施設」という理由で何度も断られたのだ。当時は過激な政党がインターネット上で人気を集め始めていた頃。「政治がテーマの場所ができたら危険な活動家たちの溜まり場になるのではないか」といった懸念を持つオーナーが多かったのだという。

しかし、日本は昔から政治をタブー視しがちで、「社会運動があまり起こらない国」なのだろうか?

室橋さんは、決してそうではないと話す。実際に、戦後間もない1950〜70年代には、日米安全保障条約の改定・延長に反対する「安保闘争」や水俣病の補償・認定を求める「水俣病闘争」など、大規模な政治運動が度々起こっていた。そして、そうした活動には、高校生や大学生もデモやビラ配りを行うなど、広い世代が積極的に参加していたのである。

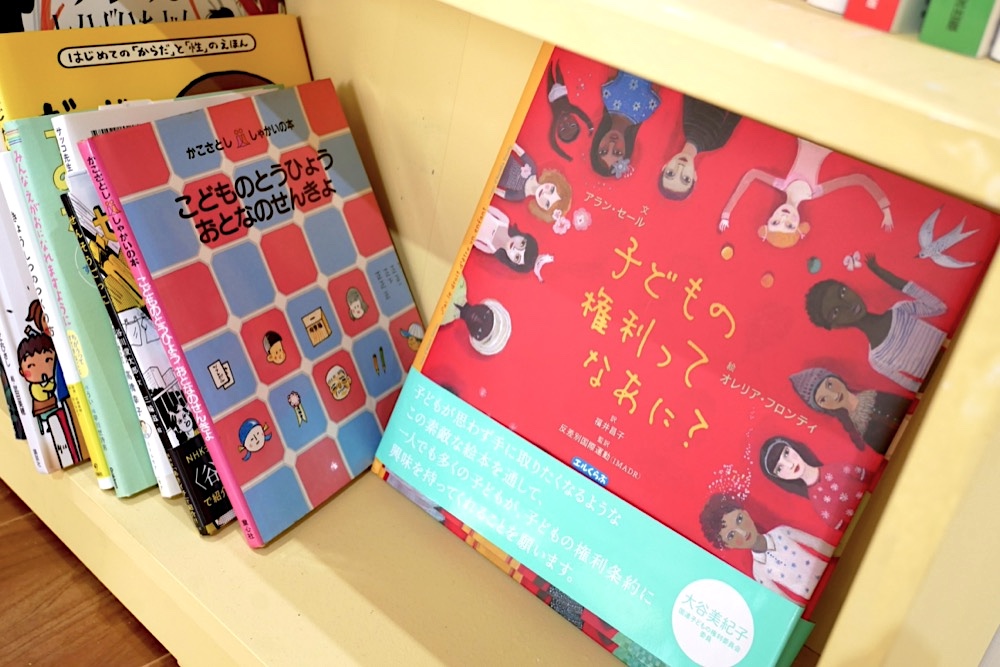

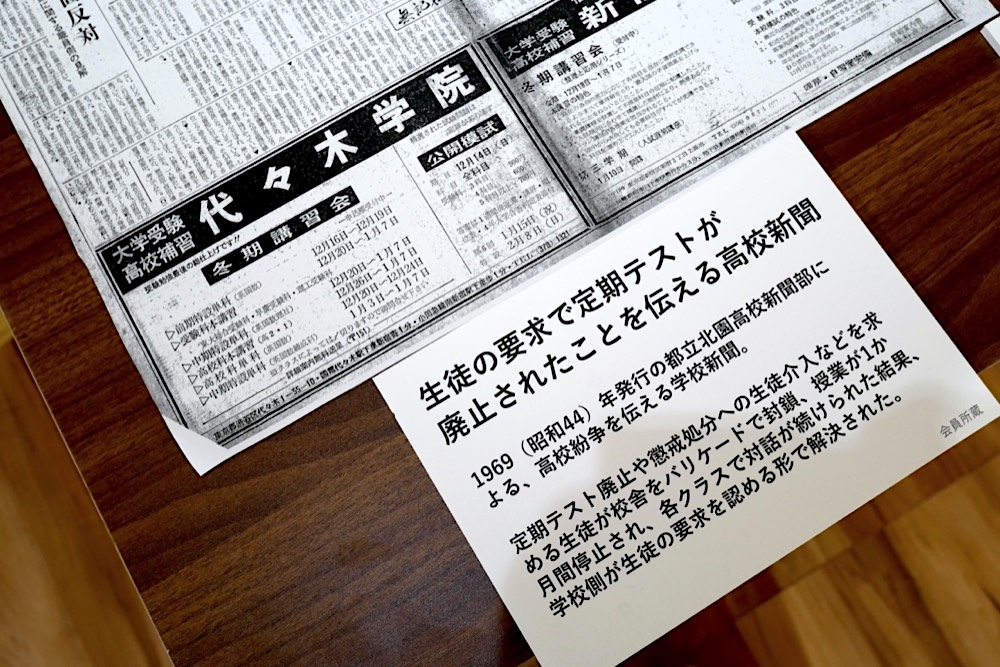

こうした社会運動の歴史も、展示を通して実感することができる。特に、1960年代に実際に発行された高校新聞からは、当時の高校生が自分たちの学校の制度や社会に対して主体的な意見を持っていたことが伝わってくる。

1969年に高校の新聞部が発行した学校新聞。当時は学校内民主主義も盛んだった。

しかし、1969年に文部省(現在の文部科学省)から出された「高校生の政治活動を制限する通達(※)」がその後の流れを大きく変えた。この通達は、学校内でのビラ配りや集会といった高校生の政治参加を制限するよう学校に求めるもので、政治教育を禁止するものではない。しかし、現場の教員や学校は通達の内容を過剰に受け取った。その結果、学校で政治の話題に触れること自体を避ける傾向が生まれ、社会の中で政治がタブー視される風潮も強まっていったのである。

「戦後の日本には、社会運動がそれなりにありました。しかし、1969年の通達を境に教育も社会も政治を扱わないようになり、大人しく言うことを聞かせる管理教育に舵を切りました。

それによって確かに暴力的な運動は減り、表面的には安定した良い社会ができたかもしれません。一方で、社会運動で法律や政権を変えるといった民主主義的な成功体験を、日本社会はこの数十年間ほとんど経験することができなかった。これが、他国との間に大きな差を生んでしまっていると思います」

※ 正式名称は、「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」。1960年代後半の学生運動や安保闘争の影響を受けて、校内外で混乱が生じたことを受けて出された。

活動家のインタビュー映像を座って視聴できるコーナー。

2015年に選挙権年齢が18歳に引き下げられたことで、高校での主権者教育の強化や校外での政治活動を尊重する方向への見直しは進んでいる。しかし、1969年の通達が出てからその年まで46年──つまり、その間に生まれ育った多くの人は、戦後のような政治運動を実際に経験していない。「実際に自分の声を政治に届けた経験がなければ、リアリティのある政治教育を行うことは難しいのではないか」と、室橋さんは言う。

「裏を返せば、政策や教育のあり方さえ変えられれば、日本でももっと政治や社会について話す文化は作れるということです。『日本人は大人しいからだ』と今の状況を国民性に求める人もいますが、必ずしもそんなことはないのです」

順路の後半では、国別に民主主義教育の歴史を比較できる展示もある。日本のほか、台湾や韓国といった近隣のアジア諸国、さらに民主主義先進国と言われる北欧や欧州の国々まで。国により民主化のタイミングや教育の方向性が全く異なり、それが今のその国の在り方に影響していることがよくわかる。

安全な場で、顔を合わせた議論を。分断を乗り越え一歩踏み出せる場所に

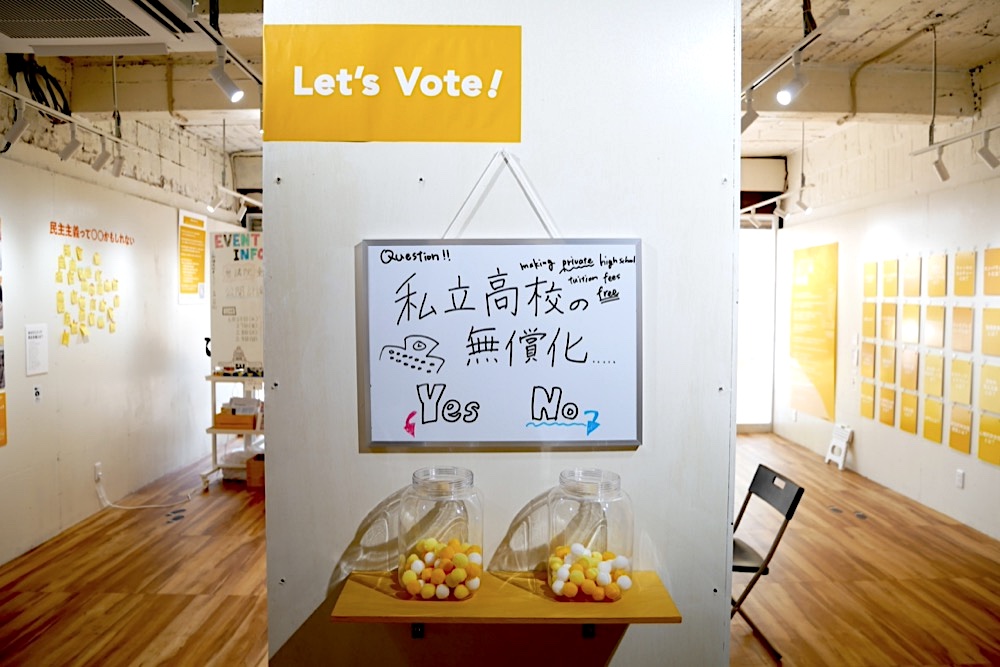

博物館の最後には、社会を変える方法を示した展示と、「民主主義って〇〇かもしれない」と自分の考えを書き込める参加型展示がある。

「知るところから始まって、博物館を出る時には一歩踏み出そうと思える。そんなエンパワーメントされる流れを意識して全体を作りました」

民主主義がテーマの博物館らしく、卓球のボールを使った参加型展示も。

今後はこの場所を、対話や議論の場としても活用していく予定だという。昨今、SNSで政治的な議論が白熱することも増えてきた。しかし、特定の情報だけが入ってきやすいSNSの仕組みや、バッシングをするハードルの低いオンラインという環境では、分断を起こさずに議論することは非常に困難に見える。室橋さんは、「だからこそリアルの場での対話や議論の必要性が増していると思う」と話す。

「たとえば最近では、大田区の都議選候補者と市民の討論・交流会を開催しました。その際には『人格否定・差別的な発言はしない』といった博物館のグラウンドルールを読み上げたり、ポジショントークを避けるための知識を展示で学んでもらったりしました。場の雰囲気が柔らかいこともあって穏やかに建設的な議論ができ、結果的にとても良い時間になりました」

民主主義とは、何か。その“ヒント”は、この博物館の中に散りばめられている。しかし、本当の意味でそれが“何なのか”は、そこに集う人々と共に試行錯誤しながら、体感していくものなのかもしれない。

「日本でも、社会運動によってものごとが変わってきた事例はたくさんありますし、今の状況だって、社会運動によって変えられるんです。それをきちんと知ってもらって、みんなで民主主義を使いこなしながら、より良い社会を作っていけたらと思っています」

政治に興味はあるけれど、入り口がわからない。知っているつもりだったけれど、改めて学び直したい。そんな人こそ、気軽に足を運んでみてはいかがだろうか。

開館案内

| 開館時間 | 水曜日・金曜日13:00〜20:00、土曜日・日曜日10:00〜19:00(休館日:月曜日・火曜日・木曜日) |

| 入館料 | 学生:無料、社会人:500円 |

| アクセス | 〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目35−9 田園調布三慶マンション105 ※ 多摩川駅(東横線・目黒線/東急多摩川線)から徒歩10分。渋谷駅から電車で約23分。田園調布一丁目停留所(東急バス)から徒歩1分。 |

【参照サイト】民主主義博物館 by 日本若者協議会

【参照サイト】日本若者協議会 – 若者の意見を政治に届けよう!

【関連記事】レバノンでAI大統領が登場?政治不信を乗り超える「#OurAiPresident」キャンペーン

【関連記事】ブラック校則の見直し本格化。日本で「学校内民主主義法案」成立なるか