単一の正解がなく、従来の解決策だけでは対応しきれない課題「Wicked Problem(厄介な問題)」が溢れる現代。一方で、AIの急速な進化により膨大な答えのようなものを瞬時に得られるようになった今、私たちは何を信じ、何を手がかりに未来を切り拓いていけばよいのだろうか。

“創造力で、気候危機に立ち向かう”をコンセプトに活動するClimate Creative(運営:株式会社メンバーズ/ハーチ株式会社)は、こうした不確実性の高い時代においてこそ「現状を問い直す力」が重要ではないかと考え、気候危機に立ち向かうための創造的な対話やアイデアをもたらす「問い」をデザインするワークショップを開催した。会場は、社会課題解決のために領域を超えた共創を目指す拠点「Glass Rock Members Lounge」。本記事では、その模様をレポートする。

平均気温データが動かせない人々の心

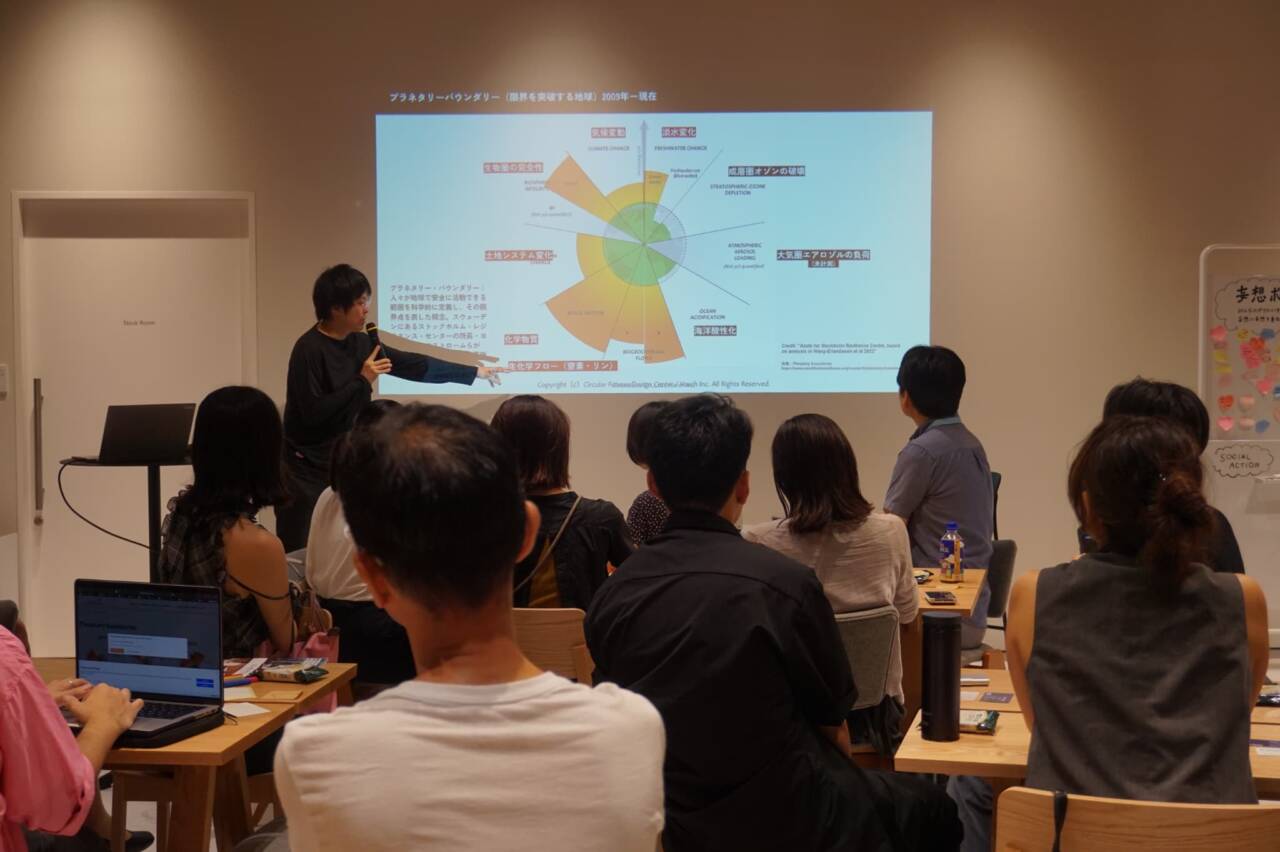

イベントはインスピレーショントーク、クロストーク、ワークショップの三部構成で行われた。第一部では、「技術と芸術から考える、気候危機をめぐる問い」をテーマにハーチ代表の加藤佑が登壇。加藤はまず、プラネタリーバウンダリー(人類が地球上で安全に活動できる範囲を示す概念)や、気象庁が発表した日本の年平均気温の上昇グラフ(※1)などを用い、気候危機の現状を説明した。

一方で、こうした統計的な数字やグラフが、必ずしも人々の心を動かし、自分ごととして捉えることにはつながっていない現状を指摘。

「気候危機でいえば、危機として示される平均気温の上昇に対し、実際には多くの人は『今まさに自分が直面している危機』として十分には意識していません。主観的に生きている我々にとって、目に見えない“炭素”のような存在の影響を、主体的に捉えていくのは難しいのです。だからこそ、異なる意識や行動変容のあり方が求められています」

芸術が問いかける気候危機のリアル

データだけでは伝わらない気候危機のリアルを伝える手段として、加藤は芸術作品を紹介した。例えば、オラファー・エリアソン氏の作品「アイスウォッチ」では、グリーンランドから運ばれた氷がパリやロンドンで実際に溶けていく様子を体験させ、気候危機を「触ったり、匂いを嗅いだりできるもの」として表現してる。

Image via Shutterstock

また、ジミー・ケンラル氏の「バーズウォッチング」では、約100種類の絶滅危惧種の鳥の目が展示され、鑑賞者が鳥に見られている感覚を抱くことで、人間中心ではない視点から気候危機への警笛を鳴らしている。

Image via Shutterstock

加藤は、「良い悪いとは別に、新しい気持ち、感情というのを引き起こすのがアート作品の力」だと語る。一方で、芸術には作り手の主観が反映されやすい側面もある。その例として紹介されたのが、Guido Kühn氏の「クライメイト・ゴールズ・エクスプレインド」。温度上昇の数値を刻んだ手に鋸が迫る構図で、気候危機の目標値の背後にある痛みや代償を表現した作品だ。ただし作品内の手の色は白人を前提としているように見えることから、気候正義の観点が抜け落ちる可能性もあると加藤は指摘した。

「私たちが無意識に感じることの中にも、気候正義の視点から考えれば見直すべきことがあります。気候危機は何の危機なのか、誰の危機なのか──そうした問いにどう向き合うかが問われています」

AIは人類の「バディ」か、それとも「脅威」か?

トークの後半では、本イベントのもう一つのテーマであるAIが取り上げられた。加藤は、AIの開発や運用を支えるデータセンターの電力消費量は、世界全体の電力増加率の4倍の速さで増加しているという研究結果(※2)を紹介し、AI進展による環境負荷への懸念を提示。

一方で、技術革新や効率改善によりプロンプト入力時のエネルギー消費を削減する試みや、入力するだけでCO2を削減できるプロンプトの登場といったポジティブな動きもあると説明した。

「AIが実際に環境や社会や私たちの暮らしにどういった影響を及ぼすのか不明瞭ななかで、AIを環境負荷を増やす“敵”と見るか、負荷を減らす方法を一緒に考え、社会をより良くするための“バディ”として見るか。どちらも正解がない中で、問いながら考え続ける必要があります」

「問い」の力が思考空間を広げる

第二部のクロストークでは、加藤をモデレーターに、株式会社メンバーズ執行役員・原裕氏を迎え、「“問い”は“答え”を超えられるか?」をテーマにセッションが行われた。原氏は、「地球規模の大きな課題に向き合う際には、すぐには答えが出ない“良い問い”こそが多様な意見を引き出す触媒となる」と述べた。また、それが人間の思考空間を広げることにもつながると強調した。

良い問いを生み出すために必要なのは、リアルな体験だという。スティーブ・ジョブズの散歩の習慣、現代アート鑑賞、森の中で木々の成長を肌で感じるような五感体験が、新たな視点をもたらすと語った。

「リアルな体験を媒介すると、せせこましい議論にならない。もっと大きなサブジェクトを考えるきっかけになるんです」

未来を共に見つめる出発点となる問い「Planetary Questions」

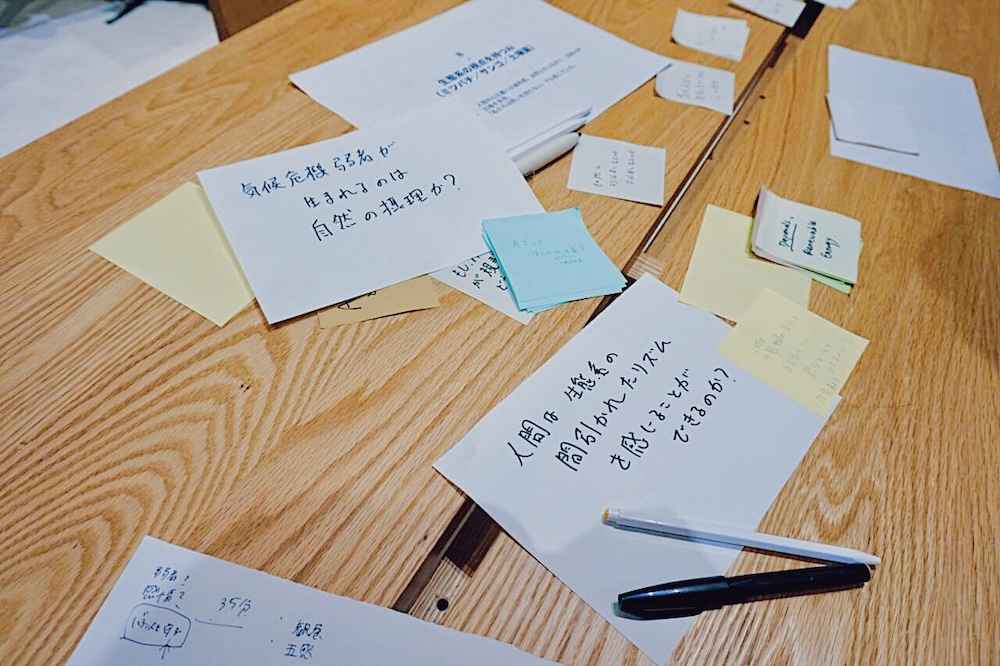

ワークショップでは、参加者が「Planetary Questionsデザイナー」として、AIと気候危機をテーマに「優れた問い」を生み出すワークに取り組んだ。まずは、各自が抱えるモヤモヤや課題を言語化することからスタート。「AIにより考える力がなくなっていく」「教育が重要な気がしているけど……」「アートの役割とは?」「複雑すぎてどこから手をつければいいのか」など、さまざまな声があがった。

その後、運営が共有した「問いをつくるためのヒント」を参照しながら、個人やチームで問いを立てていく。「異なる立場の人への想像力はいかに養えるのか」「多元的な正義の中でどう合意形成するのか」「気候危機を自分ごとにするには」「個人の行動に意味はあるのか」など、多様な問いが出てきた。

その後、運営が共有した「問いをつくるためのヒント」を参照しながら、個人やチームで問いを立てていく。「異なる立場の人への想像力はいかに養えるのか」「多元的な正義の中でどう合意形成するのか」「気候危機を自分ごとにするには」「個人の行動に意味はあるのか」など、多様な問いが出てきた。

ここで、AIが登場。運営が用意した「100年後の未来を生きる人類の末裔」「生態系の視点を持つAI」などのペルソナを設定し、人間が見落としがちな視点をAIに担ってもらいながら問いを深めてく。あるチームは「生態系の視点を持つAI」を設定し、最初の問い「気候危機弱者が生まれるのは自然の摂理か?」が、「人間はこの生態系の“間引かれたリズム”を感じ取ることができるのか?」といった問いに変化した。

他のチームからも「AIが当たり前の世界で、お金に変わる社会価値があるものは何になるか?」「誰がどの程度どのように気候危機を自分事化すればいいのか?」など、AIとの共創を通じて、Planetary Questionsが生み出された。

他のチームからも「AIが当たり前の世界で、お金に変わる社会価値があるものは何になるか?」「誰がどの程度どのように気候危機を自分事化すればいいのか?」など、AIとの共創を通じて、Planetary Questionsが生み出された。

“答え”よりも、“ともに考える場”を

ワークショップの最後に、加藤は今回のイベントの背景にあった“AI時代のメディアの可能性”について語った。

「今はAIに聞けば、解決策やアイデアはいくらでも出てくる時代。そんな中で私たちメディアにできることの一つには、今日のような答えのないことについて対話をする、身体性を伴った“場”づくりがあるのではと考えています」

AIをも人類のバディとして迎え入れながら、正解のない問いを抱え、対話を重ねていく──その営みが、複雑な課題が交錯する現代において、多様な価値観を持つ私たちが、ともに現実を“ほしい未来”へと編み直していくための次の一歩に繋がっていくのかもしれない。

※1 気象庁 平均気温の上昇とともに極端な高温の頻度も増加している

※2 ITU “Tech sector emissions, energy use grow with rise of AI”

【参照サイト】Glass Rock Members Lounge HP

【関連記事】気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?【イベントレポ】

【関連記事】AI時代の持続可能な新しいメディアの形とは?「Sustainable Media Futures」イベントレポ

【関連記事】気候危機は「誰に」重くのしかかる?エコフェミニズムが問う視点

Edited by Nastuki