Sponsored by メンバーズ

自然環境の危機から生物多様性の危機、食料の危機、安全保障の危機、人権の危機まで……さまざまな危機をもたらしている気候変動。この問題に立ち向かうためには、人々をワクワクさせる創造的なアイデアや、人々に新しい視点を提供する創造的な表現とコミュニケーション、デジタル技術を活用した創造的なビジネスモデルの創出といった一人ひとりのクリエイティビティ(創造性)が必要なのではないだろうか。

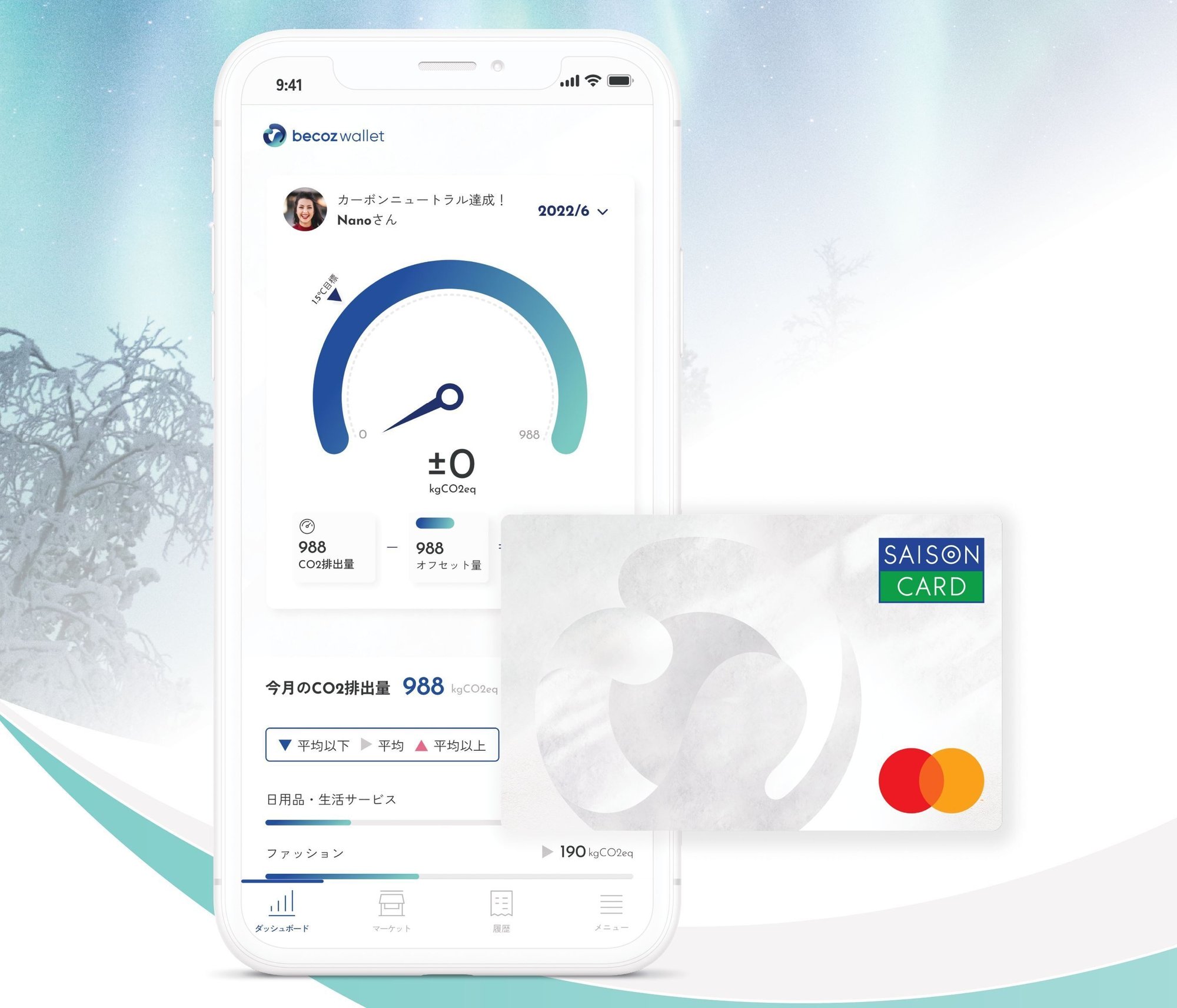

そうした想いから、IDEAS FOR GOODは株式会社メンバーズとのシリーズ「Climate Creative」をスタートした。今回は第1回目として、CO2の排出量を見える化したクレジットカード「クレディセゾン」を提供する田中裕明氏、牧野和子氏の対談記事をお届けする。

話者プロフィール:田中裕明(たなか・ひろあき)氏

株式会社クレディセゾン 財務経理部長

株式会社ウェイストボックス アドバイザー

・1998年(株)クレディセゾン入社

・2019年に経営企画部経営計画室長を経て、2022年財務経理部長(現任)

・同年(株)ウェイストボックスのアドバイザー就任

クレディセゾンのサステナビリティ推進委員会の立ち上げや、統合報告書の導入を推進。現在は、資金調達や会計税務の対応を主業務とするなか、カーボンニュートラル視点の決済データからCO2排出量の可視化がされるクレジットカードの導入推進リーダーとして取り組む。

話者プロフィール:牧野和子(まきの・かずこ)氏

株式会社クレディセゾン カスタマーサクセス事業部 デジタルマーケティング部

・2000年(株)クレディセゾン入社

・信用企画部やデジタルマーケティング部にてデータ分析業務に従事

現在は、決済データを活用したソリューションサービスの開発を主業務とするなか、今回のプロジェクトでは決済データをCO2排出量可視化データに変換するデータ連携を担当。

以下は、株式会社メンバーズの萩谷氏による、牧野氏と田中氏へのインタビューだ。

クレジットカードを通して気候変動対策を進めていく

Q. CO2排出量を可視化できる日本初のクレジットカード「SAISON CARD Digital for becoz」提供の経緯を教えてください。

田中氏:2021年8月に、社内でサステナビリティ推進委員会を設立したことがきっかけです。社長の水野が委員長を務めており、気候変動戦略とダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを推進することで持続可能な社会をつくることを目的としています。

私は、委員会設立当時は経営企画部に所属し、委員会の事務局として議論を進めてきました。気候変動対応に対するコーポレート・ガバナンスコードが改定され、TCFDに沿った情報開示は企業にとって当たり前のこととなりました。そこで、日本が2050年のカーボンニュートラルを目指すにあたって、私たちは事業を通して3,600万人のお客さまと一緒に気候変動対策を進めたいと考えていました。

そうしたなか、社長から突然、「DATAFLUCT社に行くぞ」、と声を掛けられました。データサイエンスで社会課題を解決する「DATAFLUCT社」や、スウェーデンのクレジットカードなどの決済データから二酸化炭素排出量などの影響を可視化するソリューションを展開している「ドコノミー社」のことを調べ訪問することで、「私たちがお客さまと一緒に気候変動対策に取り組むということは、こういうことなんだ」と実感したのを記憶しています。

なにをどう進めるのか、なにかお客さまと一緒に取り組めないか……両社でホワイトボードを使った議論を毎週行った結果、今回のカード提供に行き着きました。

プラスチックカードを発行せず、オンライン決済に限定することで環境に配慮する「SAISON CARD Digital for becoz」

Q. カードのターゲットを「400万人の環境先進層」とされた理由をお聞かせください。

田中氏:どのようなお客さまをターゲットとするのか、相当議論を重ねました。私たちの調査によると、脱炭素に対応した行動を進めることに賛成する層は全体の約8割を占めますが、実際に行動まで移している層はわずか3割に留まります。つまり、約半数が行動すべきと考えていながら行動できていない、ということが明らかになったのです。

なぜこれだけのギャップがあるのかと言うと、CO2の削減に向けて「自分がなにをすべきかわかっていない」「そもそも、どれだけCO2を出しているのかも把握できていない」という状態にあるからです。このような現状を受けて私たちは、CO2の削減における物差しを作ろうと考えました。

また、ターゲット層を考えるうえで、3,600万人に上るすべてのお客さまを対象とするのではなく、脱炭素への関心を高く持つお客さまに絞ってサービスを提供するという結論に至りました。一部の限られた層であっても、脱炭素に対して積極的に行動するお客さまを対象にすることで、確実に脱炭素を推進しようと考えたのです。

Q. なぜ、水野社長はこうした意思決定への対応をスピーディーに行うことができたのでしょうか?

田中氏:グローバルの観点から「SDGsへの対応はビジネスチャンスである」と捉えていたからでしょう。海外ではこうしたビジネス事例が増えており、「この流れは日本にも訪れ、必ずチャンスがある」と考えていたようです。また、今回のサービスに関して言えば、日本初ということも意識していたのではないかと思います。

トップダウンだけでなく、ボトムアップによるプロジェクトを進める

Q. 日本企業のトップがダボス会議などを通して海外の経営者に接し、サステナビリティ経営に舵を切るという話を聞く機会が多くありましたね。

田中氏:水野自身がこうした事業を進めたいという強い意思を持っていたと思います。また、今回はトップダウンではなく、社長自らがボトムアップで進められるように仕向けていたと感じています。

Q. ボトムアップという意味では、今回のカードの事業化を進めるうえで、社内の反応はいかがでしたか?

田中氏:いくつかのカード事業部門があるなか、自らが積極的に手を挙げる事業部はありませんでした。そうした経緯もあり、当時経営企画部に所属し、サステナビリティ推進委員会の事務局を務める私が担当することになったのです。

Q. 当時の社内の意識としては、魅力的なサービスではないと感じていたということですか?

田中氏:カード事業部は常に同業他社を意識しています。そうしたなか、CO2排出量の可視化がキラーコンテンツになるのか?という疑問を持っていたようです。

牧野氏:事業ポテンシャルがないというよりは、今はまだ早すぎるという印象であったと感じています。

田中氏と牧野氏へのインタビューの様子

お客さまの行動を変えることに貢献し、お客さまへの還元につながる

Q. 牧野さんもそうした流れのなかで、プロジェクトに参加されていたということですね。

牧野氏:私は社内データを活用する部門に所属しています。個人会員さまのカード利用データを活用して、法人向けに事業化を考える部門です。同時に、データを活用して個人会員の方々に「何かを還元する」という事業の検討も行っていました。

そして、今回のカードはお客さまのCO2排出量の状況を可視化し、行動を変えることに貢献できる。つまり、お客さまへの還元に繋がると考え、本プロジェクトに参加しました。これまでの業務では、データ活用で個人のお客さま1人ひとりと相対する機会はありませんでしたが、このカードはそれを実現するチャンスだと考えました。

Q. 参加する社員も増え、本格的にプロジェクトがスタートした当時、社内の反応はいかがでしたか?

田中氏:本当は多くの社員が、こうした新しいカード事業に関わりたいと感じていたはずです。新しい事業を検討し形になっていくなかで、多くの社員からの支援や後押しがありました。

これまでの会員とは違う年齢層が入会、ビジネスとしても好反応

牧野氏:私たちは以前から、「多くのこどもたちが自然に触れ、感性を育むことで豊かな社会にしていきたい」という考えのもと、群馬県で赤城自然園を運営しています。これまでは、カード事業とは遠い存在でしたが、カーボンニュートラルの生活を後押しする新しいカードを提供したことで、環境保全活動に対してもこれまでの取り組みが繋がったと感じています。

群馬県渋川市赤城町 赤城自然園

田中氏:私自身も推進委員会設立の少し前から環境に対して興味を持ち、NPOなどが主催する環境保全活動への参加や、新しいカード事業の立ち上げを通して、関心がさらに高まったと感じています。特にNPO活動は、明確な目的意識を持つ人たちが集まり活動しているため、その世界観を知ることで多くの気付きがありました。そして、地球環境を守るうえで、脱炭素は最優先して取り組むべき事項だと考えるようになったのです。

Q. カード提供から数ヵ月が経過していますが、これまでの既存カードと比べて、ビジネス面での成果やお客さまからの反応はいかがですか?

田中氏:今年の6月に本サービスをリリースし、その週末の「世界環境デー」に合わせて都内のイベントに参加しました。多くの方々に案内しましたが、とても良い反応でした。その後も、名古屋やビッグサイトのイベントへ参加しています。環境意識が比較的高い層が集まるイベントでは特に好感を呼び、多くの方々に入会いただくことができました。

Q. 入会者は具体的にどのような層でしょう?

田中氏:主に20代を中心に若者層が多く、40代までで全体の8割を占めています。一方で、セゾンカード全体のお客さまは50代以上が7割を占めているため、これまでのお客さまとは正反対の層に加入いただいているという点が特徴的です。SAISON CARD Digital for becozはスマートフォンを使用した入会となるため、そのあたりも若者層が多数を占める要因かもしれません。また、首都圏を中心としたイベントで告知をしていますが、入会者は全国に拡がっていると感じています。

今後の課題は、こうしたサービスを環境問題に関心を持つ層にどうやって届けるか、ということです。現時点で400万人のターゲットになかなか到達できていないため、課題として挙げています。

牧野氏:このような課題に対し、インスタグラムやツイッターなどのSNSを活用したキャンペーンもスタートしました。今後はリスティング広告などにも注力していきたいと考えています。

CO2排出量の可視化はカード利用の促進にも繋がる

Q. 多くのお客さまがアクセスするクレディセゾンさんのオウンドメディア、つまりWebサイトでもっと訴求してみるのも良いかと感じました。また、カード機能に加え「社会課題解決にコミットしてこのカードを提供している」という考えや意志を伝えることは、環境先進層に対しては有効な告知になるのではないでしょうか。

田中氏:そうですね。今後はWeb上での告知も積極的に進めていきます。また入会後の顧客体験という側面では、CO2の排出量の可視化によって、お客さまの意識を変え、行動変容をうながすことができればと考えています。

普段の買い物が地球環境にどのような影響を与えているのか、たとえば「ガソリンの給油がどの程度のCO2排出量になるのか」などを把握することができるため、ユーザーにとって消費することの責任を改めて考えていただく機会の提供にもなります。このようなCO2排出量の可視化によって、環境先進層に対するカード利用の促進にも繋がると考えています。

牧野氏:カード決済情報に併せた明細別のCO2排出量はドコノミーのAPI(※1)を介して、国内でデータを生成しています。

※1 アプリケーション・プログラミング・インタフェース(Application Programming Interface)の略。ソフトウェアやプログラムやWebサービスの一部を公開する手段を示す言葉

田中氏:またCO2排出量の可視化に加えて、お客さま自らがお金を支払うことで「排出したCO2をオフセットする機能」も提供しています。オフセットしたCO2はJクレジットの制度を通して、森林保全や再エネのプロジェクトに貢献することができるという仕組みです。

今後は、環境に配慮したファッションや食事、あるいはEVレンタルなどの紹介やおすすめのコンテンツも提供したいと考えています。そして、多くのカード利用者に対するインセンティブもポイントの提供ではなく、たとえば、赤城自然園というリソースを活用するなど、他社とは異なる内容を提供していきたいと考えています。

Q. カード会員の方々をコミュニティ化し、貴社と会員がともに脱炭素社会を目指す取り組みができると面白いですね。

田中氏:赤城自然園がある群馬県など関連のある自治体と連携したり、会員の皆さまにも植樹に参加していただけたりするようなイベントを今後検討したいと考えています。

牧野氏:デジタルのカードは、これまでのように提携カードの発行にともなう多くの費用を必要としませんので、脱炭素を目指すさまざまな企業や団体と連携し進めてまいります。

先駆者として、未来の子どもたちのためにカーボンニュートラル社会の実現を目指す

Q. 最後にカーボンニュートラル社会の実現に向けて、メッセージをお願いします。

牧野氏:将来のカーボンニュートラルを本気で考える人はまだ少ないと感じていますが、こうしたCO2可視化の仕組みが、近い将来には当たり前のことになると信じています。そのような社会が訪れたときに、こうしたサービスをいち早く提供した先駆者として、お客さまと一緒にカーボンニュートラル社会を目指したいと思います。

田中氏:子どもたち世代の将来の生活を考えれば、カーボンニュートラルを実現する必要があります。このカードが、そうした新しい社会を目指すきっかけとなり、材料となり、そして未来でも社会の中心に位置付けられるサービスとなることを願っております。そのために、クレディセゾンは脱炭素の実現を独自のサービスを通じて目指したいと思います。

さまざまな企業や個人との連携により、脱炭素社会は必ず実現できるはずです。

※取材内容および所属・肩書等は2022年9月取材当時のものです

Edited by Tomoko Ito