今日、どんなごみを出しただろうか。捨てるとき、どんな気持ちで手離しただろうか。

今私たちの日常には、当たり前のように、ごみを捨てる・排泄物を流すという行為が発生している。そのとき多くの人は、何となく「触れたくない、見たくない」と思っていることだろう。その「ゴミうんち」は、かつて、またはほんの数秒前まで、大切な商品や栄養として近くにあったはずのものなのに。

忌み嫌われてきた存在と向き合ってみると、思いがけない可能性が見えてくるのだという。ただし、さまざまな社会の課題も浮かび上がる。そんな出会い直しの場となるのが「ゴミうんち展」だ。2024年9月27日から2025年2月16日まで、六本木の21_21 DESIGN SIGHTで開催されている。

ディレクターを務めるのは館長でグラフィックデザイナーの佐藤卓氏と、NPO法人ELP代表の文化人類学者・竹村眞一氏。佐藤氏がデザイナーとして環境問題や循環との関わりを探る中で、竹村氏との対話そして本展の実現に至った。

展示の様子をお届けする前に、ここでディレクターズ・メッセージの冒頭を届けたい。今から出会う「ゴミうんち」たちを、いつもとは少し違うレンズを通して捉えるのにピッタリな言葉だったからだ。

ゴミはどこで生まれてどこへ行くのか。うんちはトイレで流した後、どこへ行くのか。ゴミ箱に入れ、トイレで流した後のことなど知ったこっちゃない。それどころかさっきまで身近にあり、さっきまで身体の中にあったものが身体から離れた途端、突然汚いものになってしまう。現代の「ゴミ」や「うんち」というこのような概念は、なぜ生まれたのか。そもそも「ゴミ」や「うんち」という概念で、社会のインフラがかたちづくられてしまったことが良かったのか──。

佐藤卓

さて、それでは「ゴミうんち展」に足を踏み入れてみよう。

「ゴミうんち」は誰のもの?循環しているモノ・コト

本展では、ゴミうんちを含む世界の循環を「pooploop」と、なんとも軽やかに表現している。

この「pooploop」は、地域レベルで起きると同時に、世界レベルでも起きているものだという。たとえば、私たちが“排出”する二酸化炭素も「ゴミうんち」の一つであり、それをどう循環させるかは喫緊の課題なのだ。

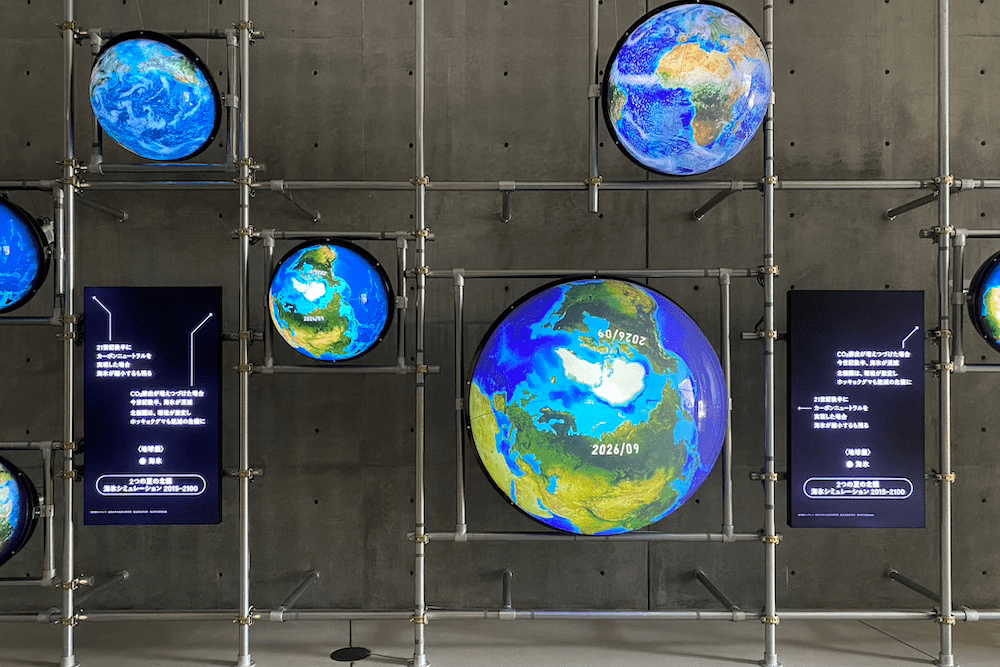

そんなマクロな視点を与える地球型ディスプレイ「めぐる環」が、本展の幕開けとなる。これは開始早々、「ゴミうんち」のイメージを揺るがすかもしれない。いわゆるモノの廃棄や排泄に限った話をしているのではないのだ。

世界のさまざまな循環や、時代による変化を示した地球型のディスプレイ作品、竹村眞一「めぐる環」からのデザイン|筆者撮影

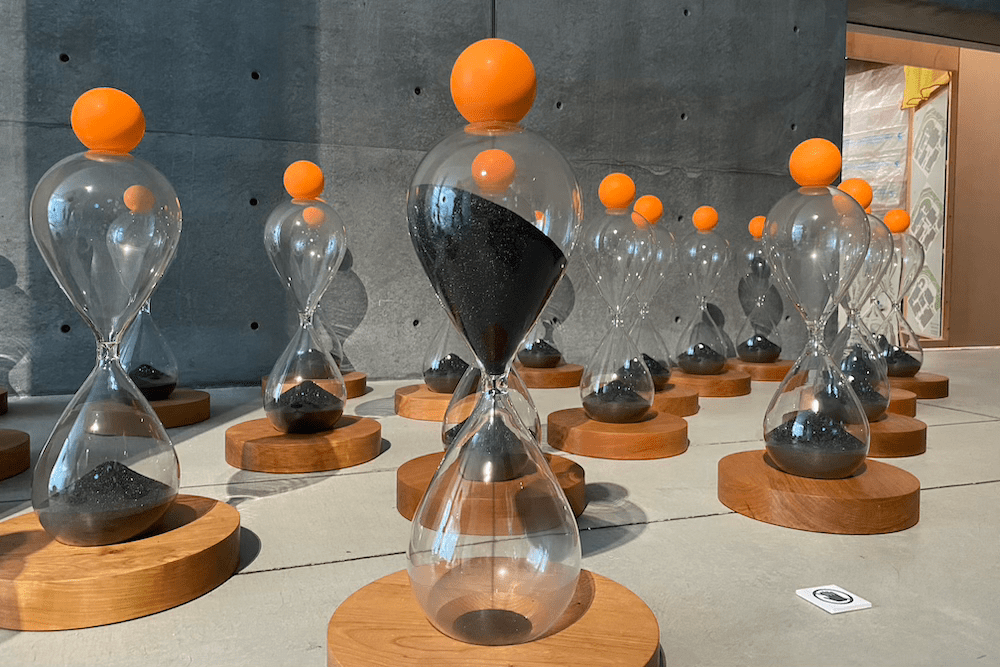

もう一つ、本展で循環をめぐるテーマとなっているのが、時間だ。地球型ディスプレイの展示と向かい合うように、いくつもの砂時計が並んでいる。これが砂時計であること、そしてオレンジのボールが乗っていることには意味がある。それは、人の手を加えないと循環しないということ。

砂時計は、誰かによってひっくり返されないと時間の循環が始まらない。しかもボールを外す手間をかけなくてはならない。同じように、人の手を加えてこそ循環する資源もあることを示唆しているのだ。

佐藤氏による「TIME – B」は、スラグ入りの砂時計。特別に動かしていただいた(通常は手触れ禁止)。一つひとつ手作りで、穴の大きさは同じでないため同時にひっくり返しても同時に終わるとは限らない |筆者撮影

このように、国境を超えたつながりへの意識、そして循環に対する人の関わり方という2点は、本展を通して重要なポイントとなっていたように感じられる。

ただし、遊び心も忘れていない。展示スペース内の至る場所に合計15個の「うんち句(ゴミうんちに関するウンチクの俳句)」が隠されているのだ。この「うんち句」を探しながら展示を回るのも楽しいだろう。

一つ目の「うんち句」(右)。壁の裏にもひっそりと書かれた「うんち句」を発見(左)|筆者撮影

圧倒されるほど、この世界は「ゴミうんち」で溢れている

ここで、研究者の部屋に踏み入った場面を思い浮かべてみて欲しい。とんでもない数の本が積み上がり、唖然とする姿を想像するのではないだろうか。大航海時代には、そんなモノに溢れた部屋には世界各地の珍品が並んでおり「驚異の部屋」と名付けられていた。

本展にも、そんな部屋が存在した。その名も「糞驚異の部屋(くそきょういのへや:pooploop room)」だ。部屋の壁一面に、私たちの身の回りにある「ゴミうんち」にまつわるものがずらりと並んでいるのだ。その数、なんと700種以上。いかに多くの「ゴミうんち」が身近に存在するかがうかがえる。

糞驚異の部屋。展示パネルも循環型になるよう、リースパネルを裏返して利用している|筆者撮影

その一部を見てみよう。まずは、いわゆる“普通の”うんちだ。本物のうんちや、動物園で暮らす動物のうんちから模った実物大の模型が並ぶ。まじまじと眺めていると、実はそれぞれ特徴があることもわかってくる。

白いものは模型。大きさだけでなく質感まで分かるほど細部まで再現している|筆者撮影

ミミズの糞は豊かな土壌を作る。つまりは土もゴミうんちの一部なのだろうか|筆者撮影

私たちが普段ごみとして捨てているものも、ここでは展示品だ。果たしてこれは、本当に利用不可能なほど使い古され、捨てる以外に方法がないものだろうか。そうならない素材やデザインで生まれることはできなかったのか。想像がめぐる。

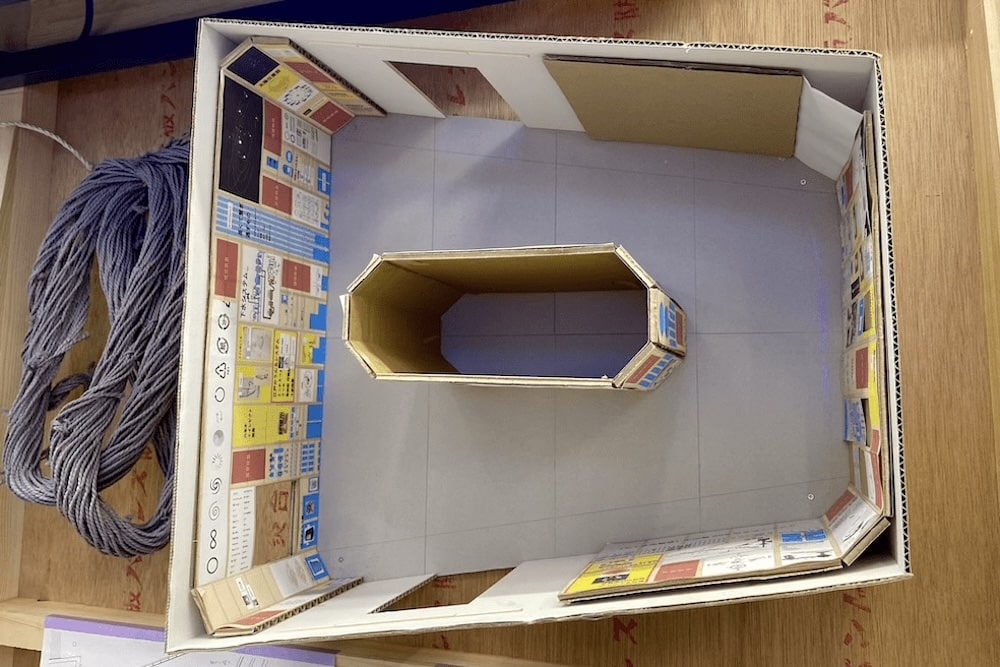

糞驚異の部屋のデザイン段階での模型|筆者撮影

他の展覧会ではあまり見かけないものも、ゴミうんちの一つとして展示されていた。それが、この「展示室模型のごみ」だ。展示準備の過程で段ボール製の模型が作成されるが、それもごみになってしまう。

手元のものから自然界のめぐりまで、まさに驚異的な数と範囲におよぶ「ゴミうんち」が列を成す。その共通点があるにもかかわらず、ある展示物は社会から忌み嫌われ、ある展示物は大切にされる存在になる。この部屋の中にそんな線を引いているのは、私たちのどんなレンズなのだろうか。

「ゴミうんち」は、人の手によってどんな姿に変わりうるのか

こうした数えきれないほどの「ゴミうんち」は、多くが汚いと見なされ、距離を置かれる存在となってしまっている。これらに人の手が加わるとどのような可能性が開かれていくのかを模索するのが、続く展示室のテーマだ。

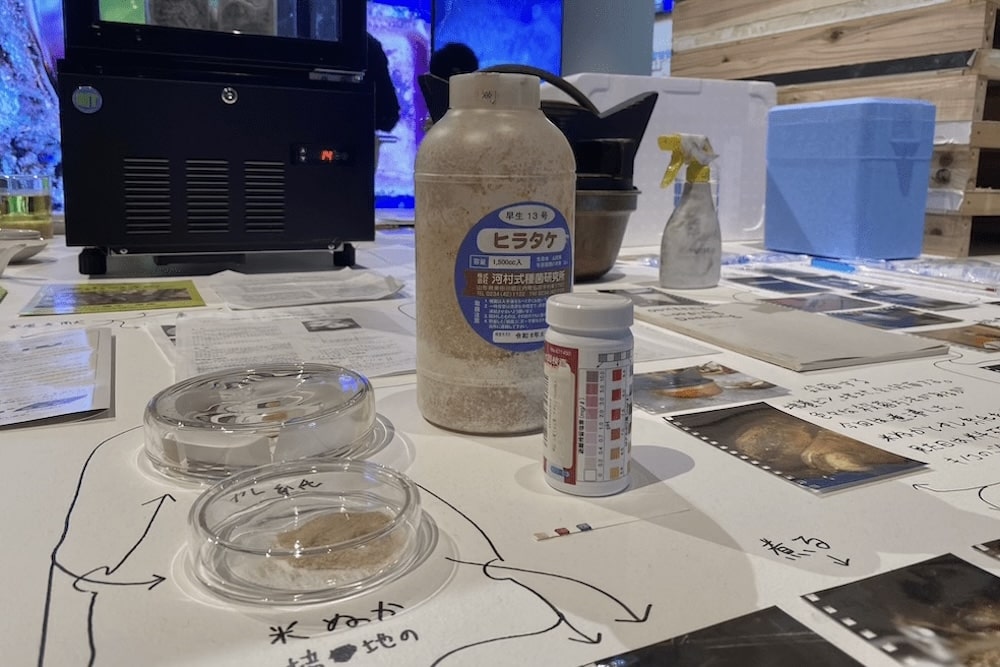

まず目に入るのは、原稿用紙やメモ、写真が並んだ大きなテーブルだ。これは採集者・デザイナー・プリンターである吉田勝信氏が、身近な自然物をインクにするという自身のプロジェクトを発展させ、損紙を培地に使用したきのこ栽培に挑戦する足取りを記録したもの。

まだきのこは栽培中だそうだが、これを食べることで、印刷所と身体の間にも循環が生まれていくこととなるだろう。

インク作りの様子が書き記されている。吉田勝信「Observing Looping Doodling」|筆者撮影

きのこの栽培は会期中も続いている|筆者撮影

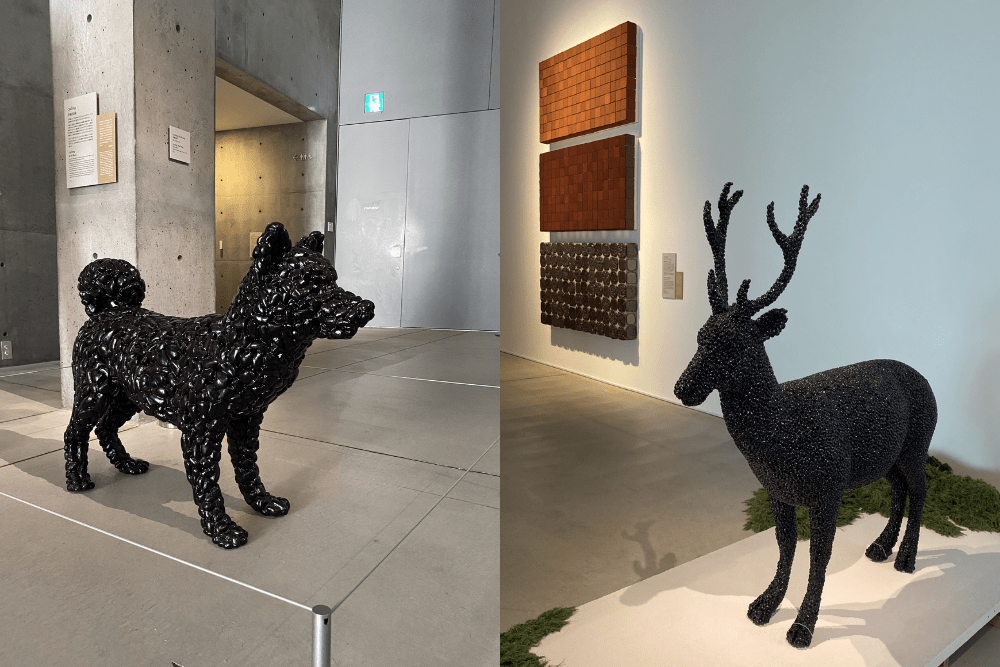

本展の中でいくつか目にするのが、このように丸がつながったオブジェだ。黒く見えるものと、メタリックに見えるものがあるが、どれもそのオブジェの生き物の糞(フン)を集め、漆でコーティングして成形したものだ。

顔を近づけてみたが、何も匂いはしない。指摘されない限り、これが動物の糞だとは気づかないだろう。

犬(左)と鹿(右)。特に犬は、野生ではなくペットであるが故に、うんちがごみになってしまう構造に置かれている。井原宏蕗「cycling」|筆者撮影

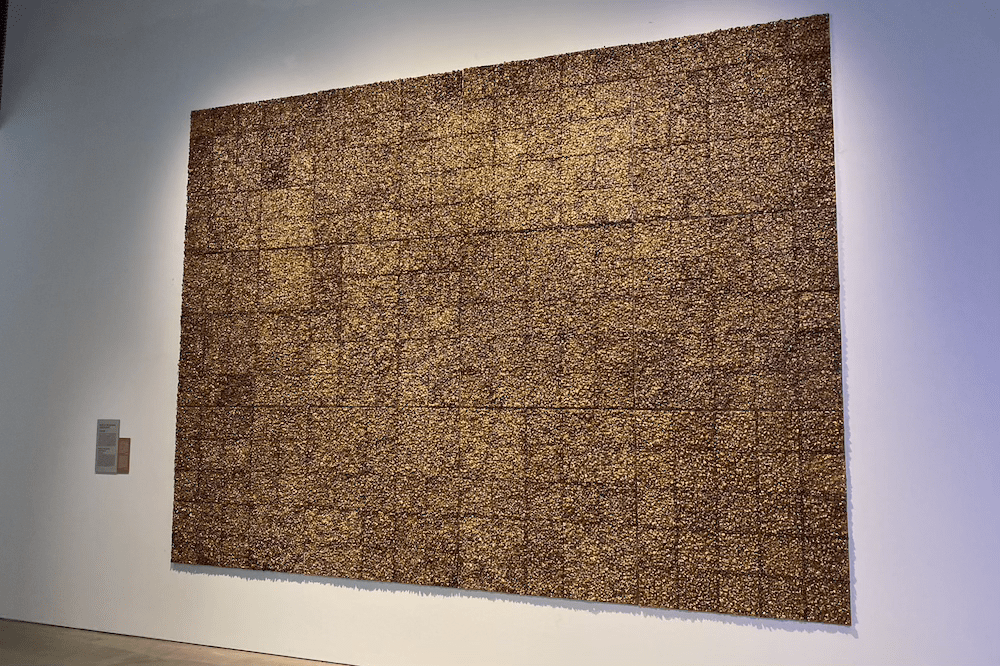

東京ミッドタウンを含めた都内各所で集めたミミズの糞塚で制作した巨大な壁。井原宏蕗「made in the ground – MIDTOWN」|筆者撮影

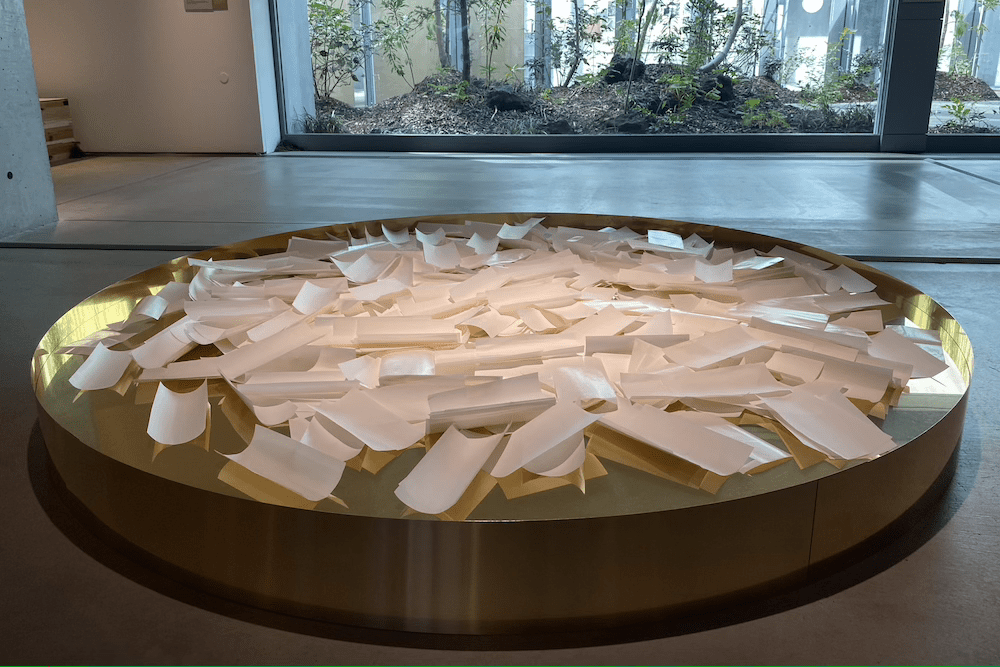

また前述の会場模型のごみに続いて、一般的な展覧会の仕組みそのものさえも客観的に捉えた、もう一つの作品が「pooploop un-compositions」というシリーズの一つ「Sheet Vibration」だ。金の平らなプレートと、それに乗ったたくさんの白い紙。これが何なのか、想像がつくだろうか。

これが2024年9月27日から10月10日までのシール台紙の総量|筆者撮影

この紙は、入場用シールの台紙だ。入場者は服のどこかに青い丸のシールを貼り付けており、その台紙は会期中に増えていく。それを回収してプレートに乗せていくと、その重さに応じてプレートが発する音が変わるのだ。

気にかけることがなければ、そのままごみ箱に入っていたかもしれない台紙が、作品の一部となっている。この台紙はごみなのか、アートの素材なのか。人間が決めている、そんな境界も曖昧になっていくだろう。

最後に、会場の「音」を届けたい。この展示を回っている間、どこからともなく重低音が聞こえていた。実はこの音は、同シリーズの一つとして、木が水を吸い込む音を収録した作品「届かない声 “variation”」なのだ。側から見れば動きのない樹木も、目に見えない土中や空気を介して循環の担い手となっていることが実感できる。しかも、上記の「Sheet Vibration」と連動して、収録した音に変化が加わっているという。

このほかにも、顔料や染料を溶いた廃液のアートや、サビをアクリルに転写したプロダクト、飛行機の誕生・現役・墓場を捉えた写真、環境と共に移ろいゆく服、再燃焼された陶器、デジタル世界のごみを可視化した作品などが展示されている。

ここでは語りきれなかった作品を含め、どれも今までにない切り取り方で世界の「ゴミうんち」との関わり方を体現している。そこに「見たくない、触れたくない」という感情はない。むしろ、循環への関わりしろを見せることで好奇心を掻き立てたり、美しさを感じさせたりするものであった。

編集後記

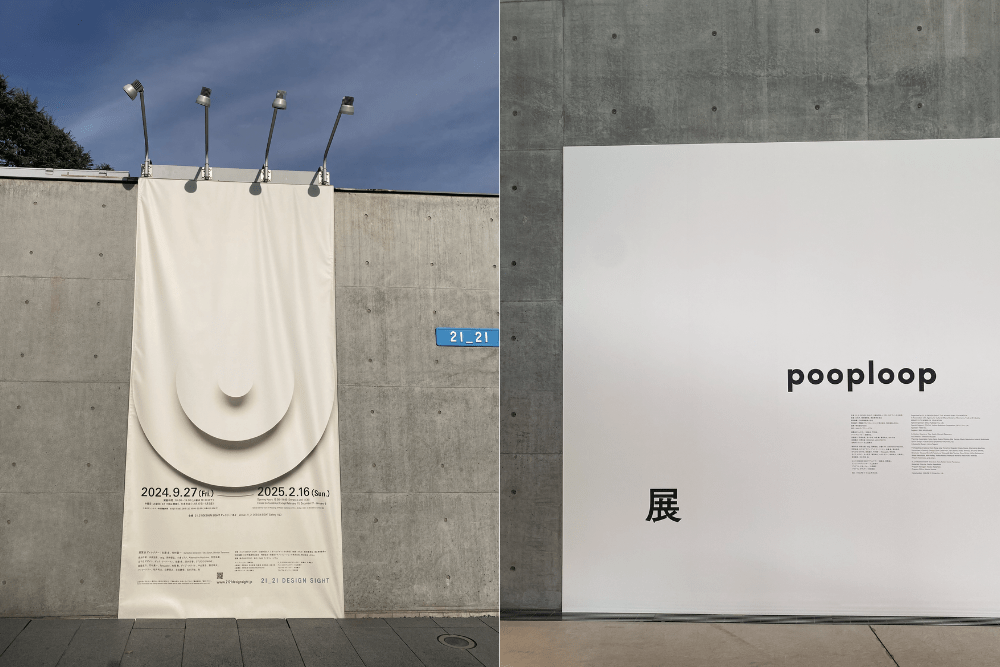

「ゴミうんち展」の入り口まで、遡ってみよう。21_21 DESIGN SIGHTを訪れると、まず外壁のポスターに迎えられ、エントランスに入るとすぐ大きな白いボードが目に入る。

外壁のポスター(左)と、エントランスの展示(右)|筆者撮影

この2つ、どちらも「ゴミうんち展」という企画名を全く出していない。これは、現代社会ではごみや排泄物は捨てたり流したりすることで簡単に目の前からなくなるが、本来自然界には、循環によってごみもうんちも存在しなくなるという、この二つの対照的な「ない」をビジュアルで表しているそうだ。

あらゆる存在が循環の環に取り込まれれば「ゴミうんち展」は、名もなき企画展になる。それを実現させるには、現「ゴミうんち」の価値や役割を捉え直し、砂時計をひっくり返すように循環を生み出す人間の手も必要となるだろう。

いま忌み嫌われている存在は、なぜ、誰の視点で、そのネガティブなイメージが植え付けられているのか。現「ゴミうんち」の価値や役割を捉え直したとき、私たち人間が生み出すべき循環のあり方のヒントが見出せるのではないだろうか。

【参照サイト】企画展「ゴミうんち展」

【関連記事】微生物で世界を捉えたら?環境活動家・酒井功雄さんに聞く、地球と私をつなぎ直すヒント

【関連記事】渋谷に現れた“透明”なトイレ。公共トイレを変革する「THE TOKYO TOILET」