ビジネスの世界で一躍大きな注目を集めた、デザイン思考。その急速な広がりの裏では、複雑な課題に対して“簡略化して”デザイン思考を用いてしまう一面もあったよう。気候変動も、複雑で正解のない課題の一つ。こうした問題に直面する現代において、私たちはどのような考え方を手に、未来へ向かっていけば良いのか。

この問いを軸に、気候危機に創造力で立ち向かう共創プロジェクト・Climate Creativeでは、しなやかなデザイン思考をテーマとしてトークイベントを開催。Takramの田仲さんをゲストに迎え、気候変動のような複雑な課題の解決に対してデザイン思考をどう活用できるのか、その可能性を探った。(過去のイベント一覧はこちら)

本記事では、そのイベントの第一部となる、インスピレーショントークの様子をお届けする。

登壇者紹介

田仲 薫(Takram・デザインコンサルタント / デザイナー)

デザイン思考やシステム思考などの幅広い知識と経験を活かし、ブランディング、UX、デザインリサーチ、サービスデザインを通してクライアントの価値創造をサポートし、数々のプロダクトや新規事業を世に送り出している。近年はサーキュラーデザインなど社会課題への取り組みや、人が本来もつ創造性を活かすためのマインドセットと文化を醸成する、組織変革にも取り組む。前職はIDEO Tokyoの共同代表。

デザイン思考やシステム思考などの幅広い知識と経験を活かし、ブランディング、UX、デザインリサーチ、サービスデザインを通してクライアントの価値創造をサポートし、数々のプロダクトや新規事業を世に送り出している。近年はサーキュラーデザインなど社会課題への取り組みや、人が本来もつ創造性を活かすためのマインドセットと文化を醸成する、組織変革にも取り組む。前職はIDEO Tokyoの共同代表。

永野 祐子(ハーチ株式会社 CDO / Climate Creative)

Harch株式会社 Chief Design Officer。自社のサステナブルメディアの価値と影響を育て、編集とデザインの往復で伝え方を磨く。同時に、ブランド/UXの視点で企業や行政のプロジェクトに伴走し、事業と社会価値を結び直す。目指すのは、すべての存在が尊重される社会であり、その実現に向けてデザインの届け方を拡張していく。東京藝術大学でデザインを学び、2016年に博報堂入社。広告にとどまらず、ブランディングやサービス開発にも従事してきた。

Harch株式会社 Chief Design Officer。自社のサステナブルメディアの価値と影響を育て、編集とデザインの往復で伝え方を磨く。同時に、ブランド/UXの視点で企業や行政のプロジェクトに伴走し、事業と社会価値を結び直す。目指すのは、すべての存在が尊重される社会であり、その実現に向けてデザインの届け方を拡張していく。東京藝術大学でデザインを学び、2016年に博報堂入社。広告にとどまらず、ブランディングやサービス開発にも従事してきた。

デザイン思考は、もう使えない?

トークの冒頭、田仲さんは昨今のデザイン思考に対する懐疑的な見方に触れ、こう語りかけた。

「人間中心(ヒューマンセンタード)というキーワードが、自己中心主義のように捉えられ、『これからは地球中心(アースセンタード)だ』という議論も出てきています。また、自社でデザイン思考を試してみたけれど、うまくいかなかったという経験をされた方もいるかもしれません。でも、デザイン思考はまだまだ、意外としなやかに使えることがあるんです」

田仲さんによると、デザイン思考が「使えない」と言われる背景には、その歴史や文脈が十分に理解されないまま、表層的な部分だけが切り取られてしまっている現状があるという。

そもそも「人間中心のデザイン(Human-Centered Design)」という考え方は、1970〜90年代にコンピューターが普及し始めた頃、技術者視点からユーザー視点へ移行する必要性から生まれた。つまり、テクノロジー中心ではなく、人間がテクノロジーを「いかに使いこなすか」というユーザビリティが重視され始めたのだ。

それがモノだけでなく、サービスや仕組みへと対象が広がり、生活者の潜在的なニーズに沿う「人間中心的なデザイン手法」としてポジティブな文脈で発展していった。そして現代、デザインの対象が人間社会だけでなく、地球の生態系(エコシステム)へと拡張するなかで、デザイン思考もまた、その役割をアップデートしていく必要があると田仲さんは指摘する。

「人間以外も含めたシステム全体を作り、存続していくためにデザインを生かしていかなきゃいけない状況になり、デザインの対象が拡張してきたのです。 技術主体のモノづくり・生活主体のモノづくりから、エコシステムづくりになってきたので、当然ヒューマンセンタードだけでは立ち行かない。

だからデザイン思考は、ヒューマンセンタードだから使えないのかというと、そうではなく、それぞれの時代においてデザインというものは課題を解決する上での役割を担ってきました。デザイン思考が必ずしも人間中心主義ではないことを、背景として理解することが大切です」

デザイン思考は、気候変動にどうアプローチできるか

では、気候変動という複雑な課題に対し、デザイン思考は具体的にどう活かせるのか。田仲さんは自身の実践経験から、特に重要だと考える3つの視点を挙げた。

1つ目は、現場に足を運び、知識ではなく身体でコンテクストを理解することの重要性だ。

「システムを理解するには、図や文章から理解するだけでなく、現場に行って体感し、共感することが重要です。私自身、京都の宮津市で無農薬のお米からお酢をつくる飯尾醸造さんと10年以上、田植えや稲刈りをご一緒させてもらっています。自分たちに必要なお米を確保するだけではなくて、里山自体がちゃんと循環していくために自分が貢献するという地元の人ならではの視点に立つのです。

そうすると、段々自分の立場が曖昧になるんですよね。何となく生産者の気持ちも、里山の現状も、実感値として分かってくる。今重要なのは、もちろん知識とか制度としてサステナブルに、循環型に変えていくこともあるんですけど、現場の人たちがどんな場所でどんなやり取りをしているのか、生産の現場では無農薬で作るって何が大変なのかを、実際に体験すること。それを思い浮かべながらデザインできることは、デザイン・モノづくりに携わる人の魅力かなと思うので、じっくり観察して、ちゃんとその場に身を置いてみることをやっていただきたいなと思います」

気候変動対策というと、制度や仕組みといったマクロな話になりがち。しかし、その土地で暮らす人々のリアルな生活に紐づいた取り組みこそが、人を動かすデザインの源泉になるのだろう。

2つ目は、言葉に頼らず、未来を「形」にする力だ。

「デザイナーが持つ『形にする力』は、共通の未来のビジョンを共有するうえで非常に重要です。これはIDEOのプロジェクトですが、『未来からやってきた寿司』というプロトタイプを作りました」

ここでは、未来のデリバリーのお寿司を作成。気候変動で魚が獲れなくなった未来では、ネタが小さくシャリが巨大に。新聞も、未来で読まれているであろう内容を想像して作られたもの。未来の“当たり前”に思いを巡らせるきっかけを散りばめている。

ここでは、未来のデリバリーのお寿司を作成。気候変動で魚が獲れなくなった未来では、ネタが小さくシャリが巨大に。新聞も、未来で読まれているであろう内容を想像して作られたもの。未来の“当たり前”に思いを巡らせるきっかけを散りばめている。

「この中で一番感動したのは、醤油が粉になっていること。ドローンが寿司を届けると想定すると、液体だと重いとか、漏れたらあれだからと考えて、粉にしたのです。マンガやSFの世界なんですが、ここまで作り込むとあまりにも具体的で、少し近い未来の演出装置のようになります。自分もその舞台に参加しているからこそ、『この未来での意思決定ってどうなるのかな』と、少しこうのめり込むことができる。

モノづくりをやってる人たちが未来を描くとき、この複雑なチャレンジが、未来を描くときに重要なのは、この形にする力。これを持ってる方々はぜひ、言葉に頼らずに形にすると、未来に対してピンとくるような感覚を作り出すのに役立ちます」

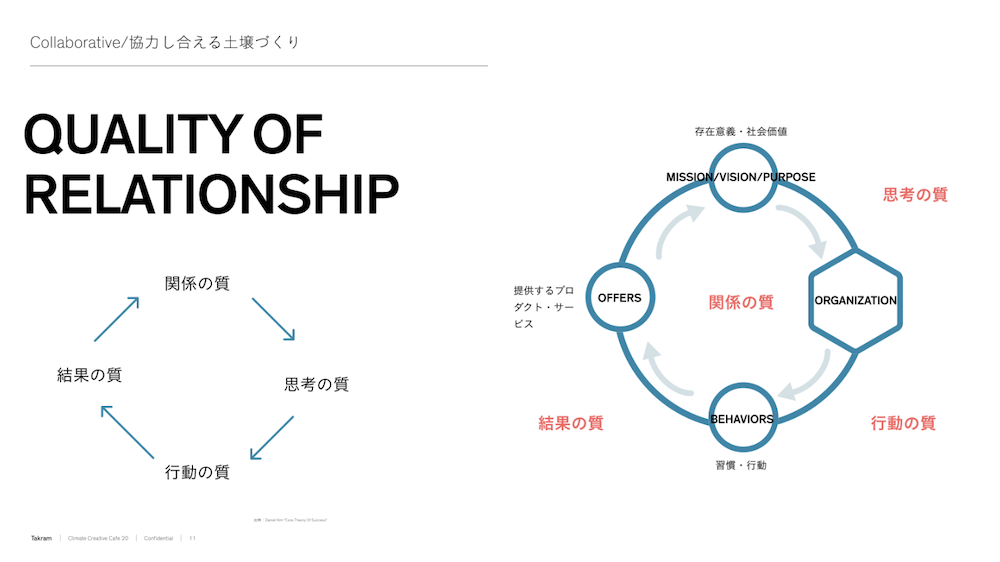

共創を可能にする「関係の質」のデザイン

そして3つ目が、多様な人々が協力し合える「土壌づくり」だ。

「組織がミッション・ビジョン・パーパス的な側面でサステナブルな世界を据えると、組織がそれに呼応して社内の習慣行動、今までの仕事の仕方、発想の仕方が変わらなくてはいけない。それらが変わって初めて、世に提供するプロダクト・サービスが変わっていくと思っています。

本当に重要なのは、最終的なオファーだけではなく、この習慣行動の部分。ここが結構ないがしろにされているなと思ってます。 なので、この先循環型に移行していくならば『関係の質』の部分がすごく重要。ここが変わらないと実は、新しい発想も出づらいんです」

田仲さんは、その関係の質を変える仕掛けとして、緊張感のある役員会を「相談会」と名付けて未完成のアイデアを持ち寄りやすくした企業の例や、フィードバックをギフトと位置付けて、七夕の短冊に「願い事」として書くワークショップの例を挙げた。

「サーキュラーエコノミーの実現に向けては、専門性を超えて越境する人も必要ですし、媒介するような人も必要になってくる。だからこそ、『上司と部下だけど相談できる相手』というような多様な関係性が重要です。先ほど飯尾醸造さんを紹介したことも、生産者と消費者の関係を超えて、友人であり意志を共にする間柄だと僕は思っているので、応援したくて話しているんです。

こういった多様な関わりが生まれるような関係の質があることによって、複雑な課題に対応する時のチームの姿勢が多面的になるのかなと思います」

そんな多様な関わり方が受容される組織には「レジリエンス(適応力・しなやかさ)」があるのだと、田仲さんは指摘した。これは組織や地域をじっくりと見つめ直し、環境や構造を変える仕掛けを作り、そこから関係性を育てていく中で生まれるものだ。

気候変動対策やサーキュラーエコノミーにおいて、デザイン思考がその基盤作りに活きることは、現代のビジネスシーンで多くは語られていないかもしれない。しかし、その場しのぎのアクションではない、本質的に持続可能な事業を作るには、デザイン思考に紐づく身体的理解と、形にする力、そこからの問いを土壌作りに転換するアプローチは少なからず重要となるはずだ。

注目集まる「モア・ザン・ヒューマン」という態度

続いて登壇した永野さんは、サンゴ礁の不可逆的な死滅が近づきつつある報道を引用し、気候危機がもはや未来の脅威ではなく「今の現実」であると指摘。そのうえで、デザインのあり方そのものを問い直す必要性を訴えた。

「私たちはデザインを通じて世界を形づくってきましたが、同時にその世界にデザインし返されています。オーストラリアのデザイン理論、アン・マリー・ウィルスはこれを『存在論的デザイン』と呼びました。デザインとは、世界との関係性を変える行為なのです」

デザインの対象がモノやサービスにとどまらず、社会や生態系へと広がる現代だからこそ、その影響が及ぶ範囲と責任が問われているのだ。つまり、数値的な評価だけではなく、環境や社会へのインパクトも考慮する必要がある。この移行を支える考え方として、永野さんは「モア・ザン・ヒューマン(More-than-Human)」を紹介した。

「世界のデザインの現場では、この言葉や姿勢が広がり始めています。人間以外の生物や環境、エコシステムを設計の対象ではなく『協働の相手』と見なすことです。これは単なる新しい考え方というわけではなく、私たちの立ち位置や考え方そのものを問い直す態度なのかなと思っています」

その実践例となるのが、ロンドンのデザインミュージアムで2025年10月まで開催されていた「モア・ザン・ヒューマンデザイン展」の展示だ。

この世界を、人間以外の視点でデザインしたら?英・Design Museumの『More than Human』展レポート

「一つ目は、風景の一部として生きることをテーマに展示されたアート作品です。これはベネズエラのアマゾンのイエクアナ族によるバスケットです。 この籠は単なる工芸品ではなくて、森の延長として存在しています。素材を採取する前には、森に許しを請う歌が歌われる。自然を支配するのではなくて、共に暮らす相手として接するという態度がはっきりと現れた作品です」

「視点を転換するということで言えば、日本のアーティスト・島袋さんの作品。これはタコのための彫刻なんですが、色とりどりのガラス玉を前に、タコがどの色に惹かれるのかを観察した作品です。私たちはタコの好みを本当に理解できるのか、他者の視点にどこまで想像力を伸ばせるか、という問いがあるのかなと思います」

これらの事例から見えてくるのは、「どう作るか」という方法論以上に、「どんな姿勢で世界と関わるか」という、態度としてのデザインの重要性だ。

「デザインとは、誰をテーブルに招いて、その相手とどんな関係性を築くかを意識的に選ぶこと。世界を一方的に形づくるのではなく、世界と共に形づくられていく営みなのです。その往復の中で問い直す力や、世界と向き合うための感性を取り戻していく態度が必要です」

「例えばこんな6つの視点、態度を持てると良いのかなと思っていて。 謙虚さや共創性、多様性への感受性、再生思考、長期視点、内省。こういったものは特別なスキルではないですよね。 なので、関わり方を選ぶことの積み重ねで、こうした態度が広がっていくと、もう少し世界としなやかに関わっていけるのではないかと思っています」

「例えばこんな6つの視点、態度を持てると良いのかなと思っていて。 謙虚さや共創性、多様性への感受性、再生思考、長期視点、内省。こういったものは特別なスキルではないですよね。 なので、関わり方を選ぶことの積み重ねで、こうした態度が広がっていくと、もう少し世界としなやかに関わっていけるのではないかと思っています」

一方的な正しさよりも、希望のある物語を

トークの最後、田仲さんは「デザイン思考という手法にこだわる必要はない」と語った。

「大切なのは、デザイン思考の根底にあるマインドセットです。サステナビリティへの取り組みを『制限』や『我慢』と捉えるのではなく、新しい可能性や創造性を発揮できる『チャンス』だと捉えること。大変な課題だけど、チームで楽しんで取り組んでいる。その姿勢が、周りの人々を巻き込んでいくのだと思います」

気候変動という大きな課題を前に、私たちはつい特効薬となる方法論やサービスを探し求めてしまう。しかし、本当に重要であるのは、手元にある道具を柔軟に使いこなし、その道中で仲間を巻き込みながら、試行錯誤を繰り返していく「しなやかな態度」そのものなのかもしれない。

これからもClimate Creative Cafeを通して多くの人と対話する機会を設けていく。次回のイベントも、ぜひお見逃しなく。

【関連記事】気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?【イベントレポ】

【関連記事】この世界を、人間以外の視点でデザインしたら?英・Design Museumの『More than Human』展レポート