テクノロジーがどれほど進化しても、画面越しでは伝えきれないものがある。

パリ日本文化会館で開催された「モノのエコロジー」展(※1)。そこで展示されたある映像インスタレーションの周囲には、“ある香り”が漂っていた。ある人はそれを「深い森の湿り気」と感じ、ある人は「子どもの頃に通ったプールの記憶」を呼び覚まされたという。

この香りを手がけたのは、調香師ではなく、資生堂の研究員・幸島柚里(こうしま・ゆうり)さん。幸島さんは今、香りを単なる「嗜好品」から、アートや科学と融合させ、私たちが忘れかけている「自然とのつながり」を取り戻すための「感性のインターフェース」へと進化させようとしている。

香りは、ただ空間を満たす装飾ではない。アート作品の世界観を立ち上げ、宗教観の異なる価値を結び、自然と人間の境界を問い直す“触媒”にもなり得る──金沢、パリ、そして大阪。香りを通じて分断をほどく試みについて、話を伺った。

話者プロフィール:幸島柚里(こうしま・ゆうり)

2020年筑波大学生命環境科学研究科修了。株式会社 資生堂に入社後、化粧品の香料開発や香りの応用研究を主に行う。近年ではNature Centeredの考え方を取り入れた香気分析研究やその可視化、Inclusive designを活用した香り製品のプロトタイピングに挑戦するなど、アートデザイン分野融合型の研究に取り組んでいる。

2020年筑波大学生命環境科学研究科修了。株式会社 資生堂に入社後、化粧品の香料開発や香りの応用研究を主に行う。近年ではNature Centeredの考え方を取り入れた香気分析研究やその可視化、Inclusive designを活用した香り製品のプロトタイピングに挑戦するなど、アートデザイン分野融合型の研究に取り組んでいる。

場を立ち上げる香り。境界をゆるめるアートとの共創

「香りは、そこに『場』をつくることができるんです」

その可能性を強く印象づけたのが、アーティスト・佐藤浩一氏との共創プロジェクトだ。資生堂ギャラリーが長年取り組んでいる新進アーティストの活動を応援する公募展「第12回 shiseido art egg」(2018年)で佐藤氏が選出され(※2)、同ギャラリーで展示を行ったことがきっかけで今回の共創につながった。佐藤氏は、植物と人間の関係性やジェンダーなど、二元論的な境界線を越境し、流動的な生のあり方を考察するスペキュラティブな作品で知られる。

金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」展(※3)、そしてパリ日本文化会館「モノのエコロジー」展において、幸島さんは佐藤氏の映像作品のための香りを開発した。

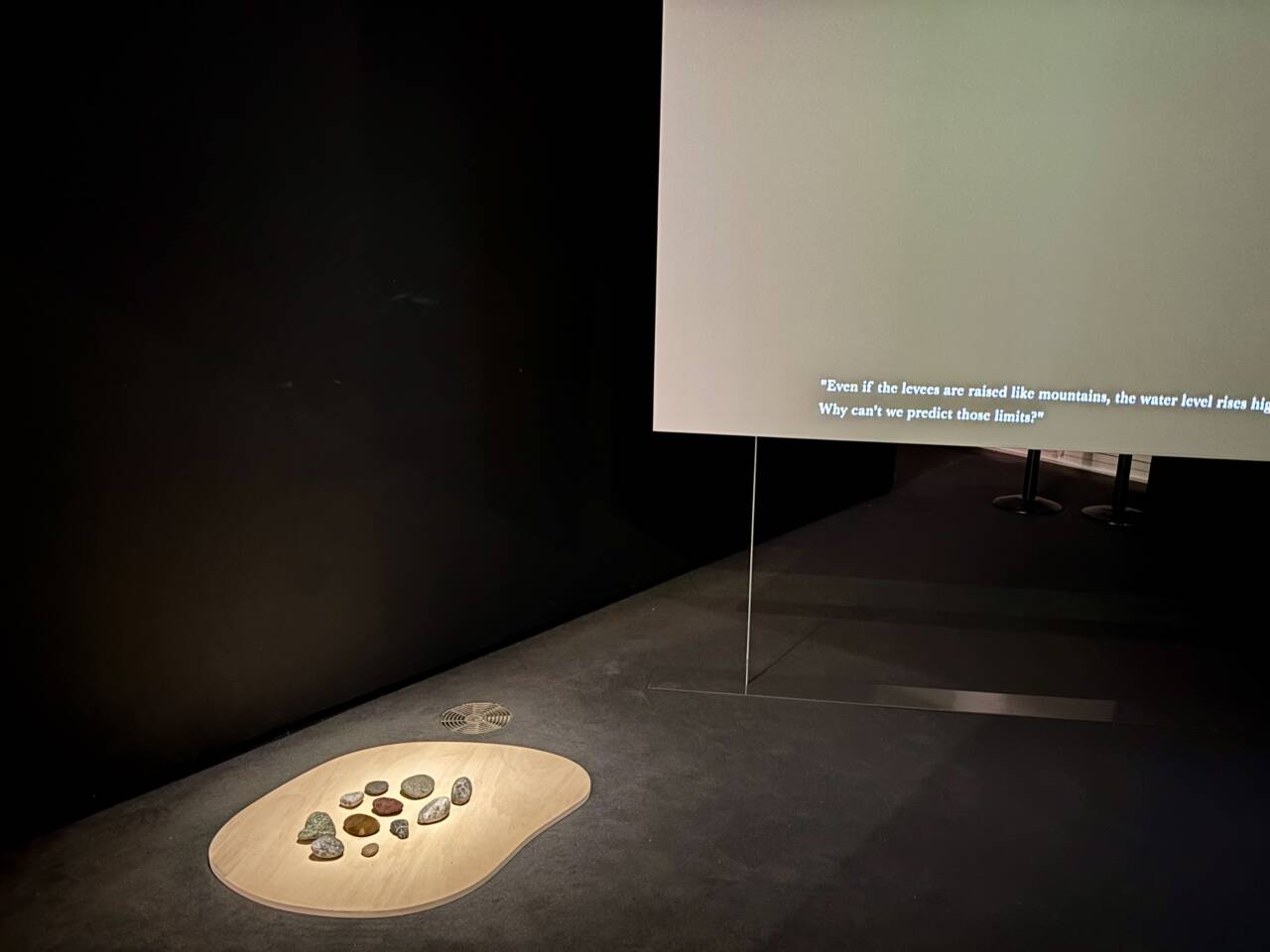

パリ日本文化会館「モノのエコロジー」展にて Hideki UMEZAWA + Koichi SATO Echoes from Clouds Photo by Erika Tomiyama

石の近くを歩くと、ふっと香るようになっている Photo by Erika Tomiyama

テーマは「水」。山から流れ出る自然の水が、ダムを通り、水道管を経て、私たちの生活用水となる過程を描いた作品である。

幸島さんが設計したのは、単に「綺麗な水の匂い」ではなかった。山奥の湿った苔や木々を感じさせる深いグリーンノートをベースにしつつ、そこにあえて、消毒された水道水を連想させるような、冷たく無機質な「人工的なニュアンス」を共存させた。

「作品を見たとき、単なる美しさだけでなく、現代社会への強いメッセージを感じました。だからこそ、香りも心地よいだけで終わらせてはいけないと思ったんです」

幸島さん

鑑賞者からは「不穏さを感じた」という声もあれば、「懐かしいプールの匂いで安心した」という声もあったという。同じ香りであっても、受け取り手の記憶や経験によって全く異なる情景が立ち上がる。

視覚情報のように「これは水です」と定義を押し付けるのではなく、香りが余白となり、鑑賞者一人ひとりが自分事として作品世界に入り込む。その体験こそが、佐藤氏の描く「多形的で流動的な世界」と共鳴し、観る者の心にある「自然と人工」の境界線を揺さぶったのだ。

神仏習合の地で問う「利他」の形

この境界を溶かすというアプローチは、2025年大阪・関西万博でのプロジェクト「利他の蓮華」にも通底している。

東京大学先端科学技術研究センターや高野山大学と連携したこのプロジェクトは、関西パビリオン・和歌山ゾーンに加え、イタリア館でも展示が行われた。

幸島さんは、「神と仏」という異なる信仰が共存してきた高野山の歴史を香りで表現した。モチーフとなったのは、仏教を象徴する蓮と、高野山に古くから自生し神道と関わりの深い薔薇(野茨)。

Photo by 照井壮平

ここでも、幸島さんはわかりやすい花の香りを作ることはしなかった。

「嗅いだ瞬間に『バラだ』と正解がわかってしまうと、そこで思考が止まってしまう。和を想起させる香木やお香の要素を加え、抽象度を高めることで、『これは何の香りだろう?』と感性を働かせる余白をつくりたかったんです」

さらに、このプロジェクトでは香りの決定プロセスそのものに「問い」を投げかけた。地域の子どもたち数千人に香りを体験してもらい、投票を行ったのだ。「利他の蓮華にあう香り」という問いに対する結果は「3対5」に分かれた。

特筆すべきは、その結果の扱い方。単純に多数決で一つを選ぶのではなく、子どもたちのアンケート結果の「配分」をそのままオブジェに反映させる手法をとった。8枚ある花びらの枚数にその比率を割り当て、オブジェが回転することで、二つの香りが空間で混じり合う。どちらか一方を消すのではなく、どちらも個々を際立たせながら、空間全体で調和する。

それは、一対一の最適解ではなく、異なるものが排除されずに共存する世界の縮図でもあった。パリで示された「自然と人工」の融解と同じく、大阪でもまた、香りは分断された世界を繋ぐ触媒としての役割を果たしていたのだ。

大阪万博イタリア館で講演する幸島さん Photo by 照井壮平

自然中心の視座(Nature-Centered)で、美を再定義する

「個が全体をなし、全体が個をなす」

香りを媒介に、異なる存在を調和させ、境界を溶かしていく。幸島さんの作品に通底するこのアプローチの根底には、幸島さんが客員研究員として籍を置いていた東京大学先端科学技術研究センター(先端研)で深めている「Nature-Centered(自然中心主義)」という思想が流れているという。

人間を自然の支配者として定義するのではなく、複雑な生態系の網の目の一部として捉え直すこの試み。幸島さんがこうした視座を持つに至った背景には、学生時代に学んだ「生命環境学」におけるフィールドワークの原体験がある。

幸島さんは実験室に閉じこもるのではなく、世界各地の農業の現場へと足を運んだ。インドネシアでは、「環境に配慮したサステナブルな農業」という理想と、「それは明日のお金になるのか?」という現地の切実な経済状況の狭間で、綺麗事だけでは済まない現実を目の当たりにする。

さらに、大学院時代に留学したブラジルでは、コーヒーの研究に没頭した。しかし、幸島さんが行ったのは、ただ豆の成分を分析することではない。農家に住み込み、自ら土を耕し、収穫し、焙煎し、抽出する。その全てのプロセスを体験した上で、初めて研究室での分析を行ったのだ。

「どこか一部を切り取って最適解を出すだけでは、見えないものがあると感じたんです。目の前にあるコーヒー一杯という現象の背後には、土壌があり、気候があり、生産者の営みという膨大な文脈が積み重なっているんです」

研究室で「部分」を切り取るのではなく、フィールドの中で「全体」を捉える。その感覚は、個が全体をなし、全体が個をなす「Nature-Centered」の思想が持つ世界観と共鳴したのだ。

Photo by 照井壮平

境界をほどく「美」。定義を超える感性へ

資生堂は企業ミッションとして、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」を掲げている。幸島さんにとっての「美」とは、表面的な装飾だけではない。

「定義した瞬間に、定義から漏れる『そうでないもの』が生まれてしまいます。その線引きは誰のためのものなのか、常に問い続けたい」

佐藤浩一氏のアート作品において、あるいは万博という未来社会の実験場において。幸島さんが仕掛ける香りは、言葉や視覚が作り出した強固な境界線を、たしかに溶かしていく。

鼻から深く息を吸い込むとき、私たちは理性というガードを下げ、世界と直接つながることができる。その一瞬の体験の中にこそ、分断を乗り越えるための「美」のヒントが隠されているのかもしれない。

効率やわかりやすさが求められる社会で、あえて「余白」や「違和感」を残す幸島さんの香りのデザインは、私たちが失いかけた野生の感覚を、そっと呼び覚ましてくれるようだ。

※1 「モノのエコロジー」展

※2 すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー

※3 「第12回 shiseido art egg」

【参照サイト】大阪万博 展示「利他の蓮華」

【参照サイト】高野山会議2025

【参照サイト】「利他の蓮華」がつなぐ未来:大阪万博2025に向けた共創プロジェクトの舞台裏