私たちが日々使うアプリやウェブサイト。その快適なユーザー体験(UX)の裏側で、地球環境や社会にどのような影響が及んでいるのか、考えたことはあるだろうか。便利さを追求するデザインが、意図せず未来の可能性を奪っているとしたら──。

今回、気候危機に創造力で立ち向かう共創プロジェクト・Climate Creativeでは、Sustainable UXをテーマに、19回目となるトークイベントを開催し、Climate Designers Japan Leadの大塚トシ氏と、ハーチ株式会社の永野祐子をゲストに迎え、デジタル時代のクリエイターが持つべき責任と可能性について議論を交わした。(過去のイベント一覧はこちら)

本記事では、デザインの力を「持続可能な未来」のためにどう使うべきか、そのヒントに満ちた当日の様子を、登壇者の想いを乗せた言葉と共にイベント第一部の様子をお届けする。

登壇者紹介

大塚 トシ(Climate Designers Japan Lead)

気候変動に立ち向かうクリエイティブ・プロフェッショナルのコミュニティ「Climate Designers」のJapan Hubリード。Amebaブログのディレクション、Yahoo! JAPANでの金融新規事業デザイン、三井住友銀行でのデザインチームリード、SaaSスタートアップでのプロダクトデザインなど、多様な業界での経験を持つ。金融、ソーシャルメディア、ゲーム、SaaSなど領域を横断しながら、戦略から実装まで幅広いデザインに携わる。グッドデザイン賞受賞。気候危機と向き合うためのデザインに貢献したいと考え「ALL WE NEED合同会社」を設立。

気候変動に立ち向かうクリエイティブ・プロフェッショナルのコミュニティ「Climate Designers」のJapan Hubリード。Amebaブログのディレクション、Yahoo! JAPANでの金融新規事業デザイン、三井住友銀行でのデザインチームリード、SaaSスタートアップでのプロダクトデザインなど、多様な業界での経験を持つ。金融、ソーシャルメディア、ゲーム、SaaSなど領域を横断しながら、戦略から実装まで幅広いデザインに携わる。グッドデザイン賞受賞。気候危機と向き合うためのデザインに貢献したいと考え「ALL WE NEED合同会社」を設立。

永野 祐子(ハーチ株式会社 Chief Design Officer)

東京藝術大学でデザインを学んだ後、2016年に株式会社博報堂に入社。アートディレクターとして従事し、広告コミュニケーションの領域だけでなく、ブランディングやサービス開発にも幅広く携わる。「短期間で消費されるのではなく、長く愛されるデザイン」をテーマに取り組んできた。今後は、声を上げにくい立場にある人々や動物など、すべての存在が尊重される社会の実現に向け、デザインの力でさらなる貢献を目指す。メディアが社会に与える影響の大きさを実感し、デザインを通じてその影響力を広げることにも力を注ぐ。2024年10月、Chief Design Officerに就任。

東京藝術大学でデザインを学んだ後、2016年に株式会社博報堂に入社。アートディレクターとして従事し、広告コミュニケーションの領域だけでなく、ブランディングやサービス開発にも幅広く携わる。「短期間で消費されるのではなく、長く愛されるデザイン」をテーマに取り組んできた。今後は、声を上げにくい立場にある人々や動物など、すべての存在が尊重される社会の実現に向け、デザインの力でさらなる貢献を目指す。メディアが社会に与える影響の大きさを実感し、デザインを通じてその影響力を広げることにも力を注ぐ。2024年10月、Chief Design Officerに就任。

ファシリテーター:加藤 佑(ハーチ株式会社 代表)

2015年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」、循環経済専門メディア「Circular Economy Hub」などのデジタルメディアを運営するほか、横浜の循環都市移行プラットフォーム「Circular Yokohama」など、企業・自治体・教育機関との連携によりサステナビリティ・循環経済推進に従事。2023年4月にB Corp認証取得。大学院大学至善館 Circular Futures Design Centerセンター長。慶應義塾大学SFC研究所所員。

2015年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」、循環経済専門メディア「Circular Economy Hub」などのデジタルメディアを運営するほか、横浜の循環都市移行プラットフォーム「Circular Yokohama」など、企業・自治体・教育機関との連携によりサステナビリティ・循環経済推進に従事。2023年4月にB Corp認証取得。大学院大学至善館 Circular Futures Design Centerセンター長。慶應義塾大学SFC研究所所員。

あなたがデザインしているのは「家」か、それとも「穴」か?

イベントの冒頭、ファシリテーターを務めるハーチ株式会社の加藤から参加者に、ある問いが投げかけられた。それは、なぜデザインが大事なのかということだ。

「製品やサービスの環境負荷の約8割は、デザイン・設計の段階で決まると言われています。私たちは、災害かデザインの影響によって、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)の内側に押し戻されると表現されるくらい、設計のフェーズは重要です」

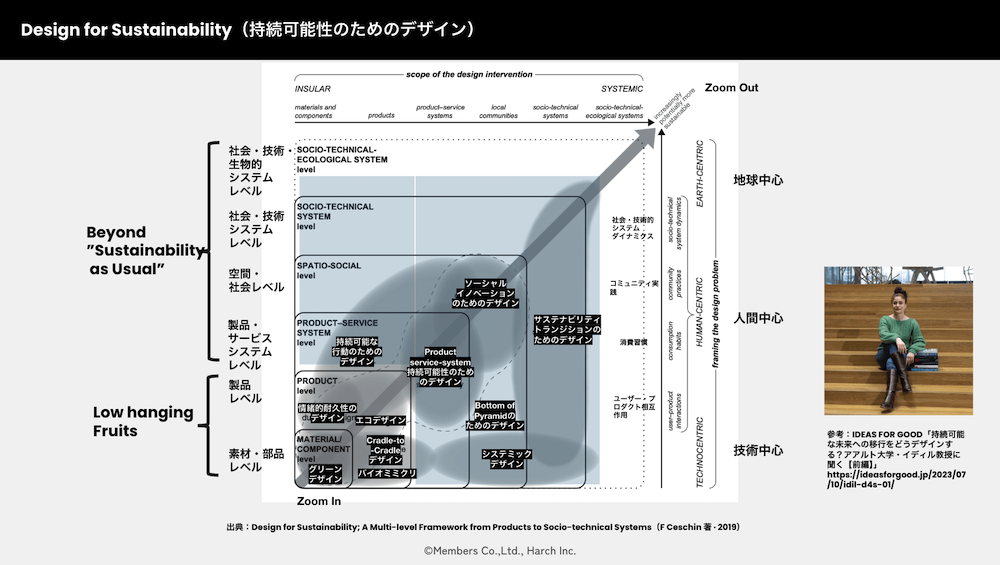

加藤は、フィンランド・アアルト大学のイディル教授が提唱している「サステナビリティのためのデザイン」という図を紹介。かつては素材や部品といった目に見えるレベルのデザインが中心だったが、今やその製品やサービスが社会システム全体に及ぼす影響までを考慮する「システムレベル」へと進化している。それは、技術中心から人間中心、そして近年では「地球中心」へと、デザインの主眼がシフトしていることを意味するのだ。

「しかし、自分が何かをデザインしているつもりでも、同時に知らないところで別の何かをデザインしている可能性があります。『A House and a Hole』という記事の言葉を借りるなら、私たちは家をデザインしているつもりでも、その裏側で、地球のどこかに大きな『穴』を掘っているかもしれない。

つまり、自分の行為が、巡りめぐって意図せぬ結果として帰ってくる可能性があるんです」

この「見えない穴」は、デジタルの世界にも存在する。インターネットに関連するカーボンフットプリントは増大し、特に近年注目される生成AIは、その利便性の裏で膨大な電力と水を消費している。Googleの温室効果ガス排出量も、AIサービスの拡大に伴い増加した(※)。

「便利さの裏側にある環境負荷だけでなく、フィルターバブルやフェイクニュース、デジタルタトゥーといった社会的なインパクトも無視できません。生活をより良くするために生み出したデザインが、実は未来の選択肢を奪ってしまう『Defuturing(ディフューチャリング)』という現象に陥っているのです」

この課題に対し、指針を与えてくれるのが「Sustainable UX」という概念だ。これは、ユーザー中心の設計を超えて、環境と人間性を中心とした設計アプローチに移行することによって、持続可能なデジタル製品を設計するアプローチのこと。これを提唱するThe Sustainable UX Networkは「平等のためのデザイン」「ウェルビーイングと公正のためのデザイン」「少なくて済むデザイン」といった原則を掲げ、ユーザーの利益と地球の利益を重ね合わせることを目指している。

ただし、その道は平坦ではない。ページを軽くし環境負荷を減らしても、ユーザーが次々とページを閲覧すれば総負荷は元に戻ってしまう「リバウンドエフェクト」が起きるかもしれない。あるいは、環境のために画像や動画を減らした結果、ユーザーの愛着が失われ、結果的に使われないプロダクトになってしまうジレンマも考えられる。

ここまでみてきた問題以外にも、AIと植民地主義や、デジタルコンテンツとフェミニズム、デジタルとマテリアルをめぐるジレンマなど、課題は枚挙にいとまがないほど。それでも、まずはこうした「問い」を持ち続けることが大切ではないか──そんなメッセージと共に、次の登壇者へとバトンが渡った。

ロンドンの日常に学ぶ「包摂するシステム」のデザイン

続いて、ハーチ株式会社のChief Design Officerである永野が登壇。2025年6月に1ヶ月ほどロンドンに滞在した自身の経験をもとに、持続的かつ包摂的な社会システムを支えるデザインの可能性を語った。

「ロンドンでは、ごみの分別が『リサイクルできるもの』と『できないもの』の2種類だけだったり、ペットがリード付きでそのまま電車に乗れたり、いろんな人がリラックスして語れるコミュニティ・サウナがあったり……こうしたものは『多様な人々が参加しやすいように、あえてルールを緩やかにする』という考えの現れかなと。手間のかかる分別が難しい人や、ペットを家族として暮らす人、様々な存在を、あるべき姿で縛らず社会全体で包摂するシステムがデザインされているなと思いました」

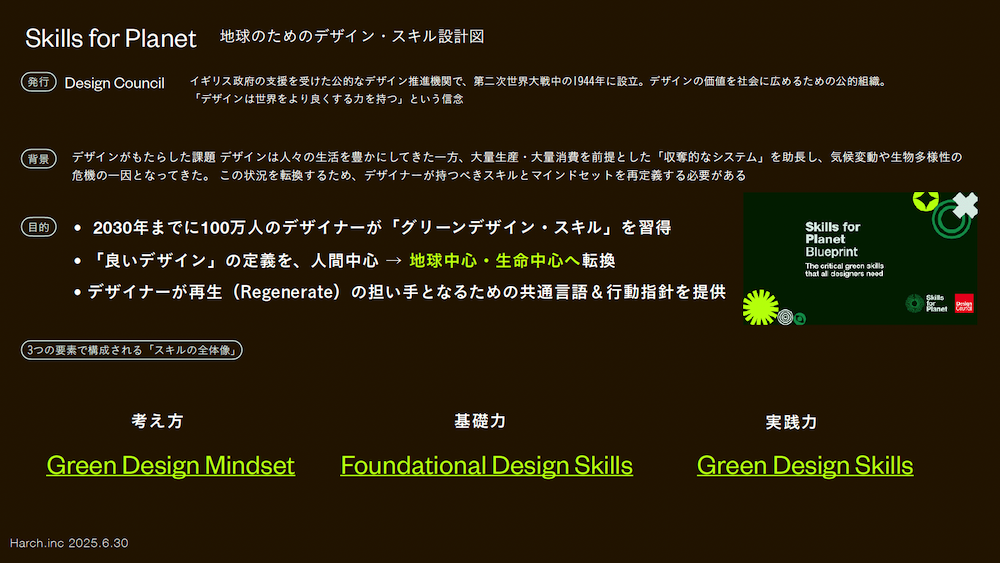

公園に「◯◯禁止」という看板がほとんどないことも、その考え方を物語る。行動を強要せず、公共の場が本来持つべき自由さを保っているのだ。こうした思想をSUXの実践に反映するには、どうしたら良いのか。イギリスの政府系非営利組織・Design Councilが発行している指針「Skills for Planet」にヒントがあるという。

「この指針は、デザイナーの責任範囲を画面の中から社会・環境システム全体へと拡張し、地球の限界を理解した上で、すべての生命を考慮する視点を持つことを求めるものです。背景には、イギリスのデザイナーの66%が『社会課題に貢献したいけれどスキルがない』と感じているという調査結果があり、Skills for Planetでは2030年までに100万人のデザイナーがグリーンデザイン・スキルを習得することを掲げています」

エコな移動手段を優しく後押しする「Citymapper」や、フードロス削減アプリの「Too Good To Go」、再生可能エネルギー利用を楽しく促す電力会社「Octopus Energy」のウェブサイトといった具体的なUX事例を挙げながら、「ユーザー個人の利益が、結果として社会のポジティブな貢献につながる設計が重要」だと語った。

さらに、黒人女性による黒人女性のためのメディア「Black Ballad」が気候正義(Climate Justice)の視点から「気候変動は黒人にとって生きるか死ぬかの問題だ」と発信するなど、これまで周縁化されてきた声に光を当てるデザインの重要性も指摘した。

「デザインの世界は、これまで『西洋の白人の男性』の価値観が普遍的なものとされてきました。それに異議を唱える『Decolonizing Design(脱植民地化するデザイン)』という概念が広がってきています。多様なニーズを持つ人々を特別な配慮の対象ではなく、サービスのデフォルトとして設計に組み込む。ロンドンで体感した、声なき声も包摂する、共生するコンヴィヴィアルなシステムに向けた思想は、日本のデジタルUXの未来を考える上で重要な示唆を与えてくれるのではないかと思います」

デザインが「人の役に立つ」課題解決だと言うならば

最後に登壇したのは、Climate Designers Japanの大塚トシ氏。自身のキャリアを振り返りながら、一人のデザイナーが気候変動という大きな課題にどう向き合い、アクションを始めたのかを語った。

「アメーバブログの立ち上げに携わり、日本一のサービスに成長したのですが、正直、成功した実感がありませんでした。しかし10年後、改めてユーザーインタビューをすると『移住先でブログに支えられた』『ブログを書くことで人生が変わった』という声をたくさん聞いたんです。その時初めて、デザインが人の役に立つという実感を得ました」

その後、金融業界でデザインチームを率いるなど順調にキャリアを積む中で、大塚氏はある問いを立てた──「自分は偉くなりたいのか?」と。その答えが見えない中、転機が訪れた。オーストラリアで大規模な森林火災が発生した際、大塚氏のパートナーが、親を失った動物たちのために毛糸の袋を編んで送るボランティアをしていたのだ。

「その姿を見て、デザイナーとして本当に解決すべき課題はこれではないか、と強く感じたのです。デザインは課題解決だと言うのなら、最も取り組むべきは、すべてのことにつながる気候変動ではないかと考えるようになりました」

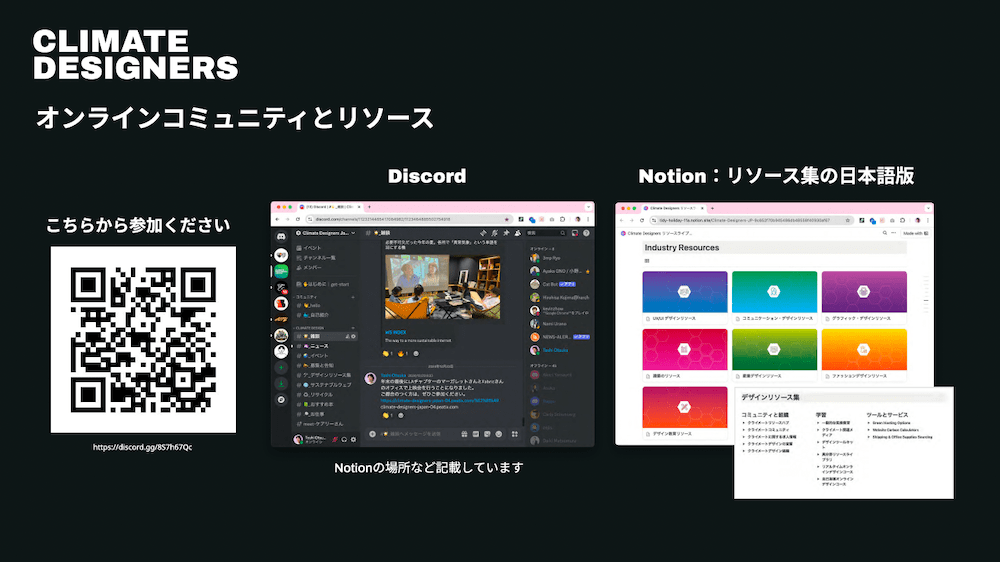

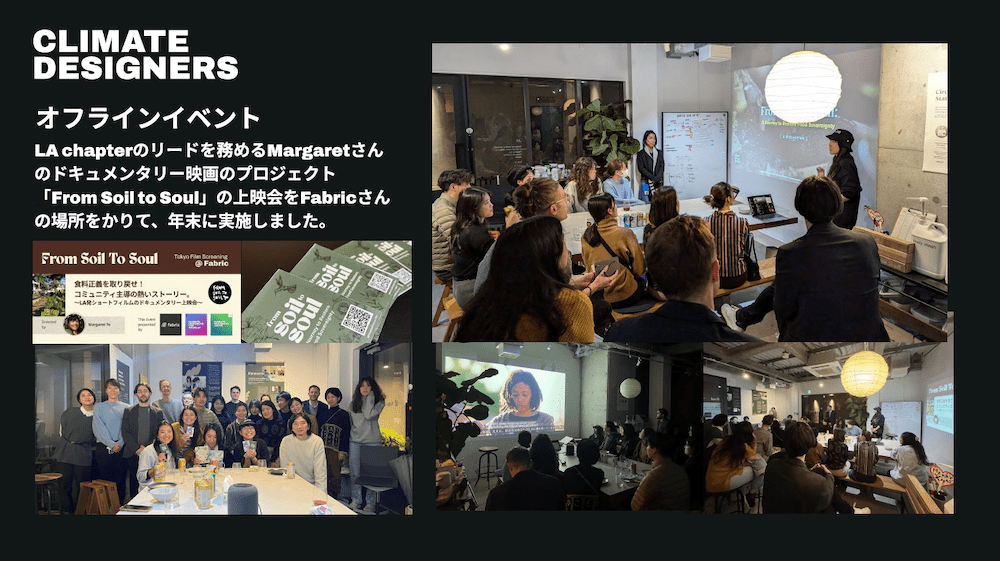

そんな思いから、大塚氏は気候変動対策のためにクリエイティブスキルを活用するデザイナーのグローバルコミュニティ・Climate Designersに参加。そこでSustainable Webなどを学んだ後、若い起業家からも背中を押され、Climate Designers Japanを立ち上げた。「知識とコミュニティがあれば、それがアクションにつながる」という理念のもと、勉強会やイベント、オンラインコミュニティを通じて、同じ志を持つデザイナーたちのハブとなっている。気候変動と向き合う海外デザイナーの来日に合わせて交流の場を実現するなど、国内外を繋ぐ存在にもなっているようだ。

「改めてデザインの歴史に立ち返ったとき、デザインの父、ウィリアム・モリスの『芸術の本当の意味は、自然に対する人間の尊厳の表現である』という言葉に触れて『そもそもデザインにはそんな原点があったのか』と改めて気づいたんです。これを機に、気候変動という課題にデザイナーが取り組むのは、正しい道なんだと思うようになりました」

一人では難しくても、コミュニティの力があれば、大きな変化を起こせる。その着実な一歩を形にしているのが、Climate Designers Japanという存在なのだ。

一人ひとりのクリエイティビティは、未来を奪うための力じゃない

今回のイベントは、デジタルデザインの「便利さ」や「快適さ」の裏側にあるコストを直視し、デザインの倫理を改めて問い直す場となった。それは決して悲観的なものではなく、デザインという仕事が持つ、社会をより良くするための大きな可能性を再確認する時間でもあっただろう。

第二部のクロストークでは、「AIの環境負荷とどう向き合うか」という問いが議題に。AIが含まれる方が売れる現状の中で、目指すアウトプットが明確でないとAIに振り回されてしまうため、あくまでも手段として「自分の判断軸」を持つ重要性が語られた。さらに、AIが学習するデータの地域・ジェンダーの偏りや、その裏側にある労働搾取の問題も指摘され、AIは私たちの倫理観を映し出す「鏡」のような存在であることが浮き彫りになった。

AIのジレンマに、地球中心デザインの包括性ゆえの壁、西洋とは異なる可能性を秘めた日本的デザイン。答えの出ない問いは多い。そんな中で、議論の中で共通して浮かび上がってきたのは「繋がり」というキーワードだった。唯一の正解や軸を求めるのではなく、あらゆるものの関係性に注目する姿勢が、これからのデザインのあり方において重要なのかもしれない。

この記事を読んでいるあなたが持つクリエイティブな力は、誰かの、そして地球の未来を奪うためではなく、豊かにするためにあるはずだ。その力をどう使うか。私たち一人ひとりの選択と、そこから生まれる「繋がり」が、未来のデザインを形作っていくのだ。

※ Google’s emissions up 51% as AI electricity demand derails efforts to go green|The Guardian

【関連記事】持続可能な未来への移行をどうデザインする?アアルト大学・イディル教授に聞く【前編】

【関連記事】英・Wholegrain Digitalに聞く。IT企業は本当の意味でサステナブルになれるのか?【ウェルビーイング特集 #2 脱炭素】

【関連記事】AIは環境の“味方”か、それとも新たなリスクか?貢献と負荷のトレードオフを考える

【関連記事】女性たちの課題が、AIを「やさしく」する。ChatGPTに潜むジェンダーギャップ