【ツアー参加申込受付中!】【11/20・21】KEIHOKU EDONOMY ~「あいだ」を再生する。里山リジェネラティブ・ツーリズム ~

野生動物と人間の住処の境界線にある、里山。日本古来、私たちはそこから生活のために必要な薪や炭、山菜など季節の恵みをいただきながら、人の暮らしの営みを通して里山を維持してきた。かつて人は、自然の一部として暮らしていたのだ。

そんな自然と共生する知恵や文化が残り、循環を生み出す里山の暮らしが、今もまだ生き続けている場所がある。京都駅から山道を北上し、ローカルバスに揺られることわずか1時間。そこにあるのは京北という緑豊かな美しい里山だ。京北では平安京の時代から林業が栄えており、今でも林業・農業に代々携わっている人々の豊かな里山のエコシステムが残る。それはまさに、江戸期から変わらない循環型の暮らしだ。

今回の旅では、そんな京北の人々が受け継ぐ暮らしの知恵を学び、現代の生活を持続可能にするヒントを探る。旅の案内人は、「里山の知恵を世界につなげる」というミッションを持ち、地域の文化や営みを、教育プログラムやツーリズムを通じて世界に発信している「株式会社ROOTS」の共同創業者である中山慶(なかやま けい)さんと、曽緋蘭(ツェン フェイラン)さんだ。ROOTSが伝えるのは、京北の地域に根ざした“Local Wisdom Meister(地域の知恵を持つ匠)”の知恵である。

本記事では、案内人の二人を通して2日間の旅で出会うことができた、京北のLocal Wisdom Meisterの生活を紹介しながら、旅の中で開催された「里山の暮らしから持続可能な暮らしを学ぶ、サーキュラーエドノミーセミナー」の内容を振り返りつつ、「里山の暮らしの持続可能性」を紐解いていく。

650年の歴史を継ぐ古民家で暮らすマイスター。京北での循環型の暮らし

「京北の自然の循環に勝るものはない。」旅の最初に出会った、650年の歴史を継ぐ古民家で暮らす、御年79歳の河原林さんはそう話す。

「各家庭に畑があって、そこでできた農作物を人が食べて肥えとなり、それがまた畑で使用され、できた農作物をまた人と鶏が食べて……それぞれが循環して生きています。」

河原林さんの庭からは、あたり一面に広がるビオトープ(Biotop)が見え、湿地帯や小川、山野草が咲く空間ができている。もともと放置されていた近隣の場所を、河原林さんが受け継ぎ、管理し始めたのだという。ビオトープは河原林さんが運営する鉾杉塾の塾生や、近隣中学校の先生たちと一緒に作りあげたもの。河原林さんの頭の中には、水などすべての生態系の循環図が入っているというのだから驚きだ。

「茅葺屋根の家や、メダカやドジョウがいる池、そうした昔ながらの田舎の風景を大事にしたいと思ったんです。」と、河原林さんは言う。

河原林さん。後ろに広がるのは、家の周りに広がるビオトープ。

木を切って皮を剥いだり、石を組んだり、土を掘ったりと、百姓のようにさまざまな技を持つ河原林さん。そうしたスキルは、どのようにして手に入れたのだろうか。

「経験からです。竹ひとつにしても、切りに行く時期をきちんと数えずに切ってしまったら、ぽとぽと落ちてしまう。日本古来、『つちの日』(※1)というものがあり、『大土・小土』といわれます。竹でも木でも、この『つちの日』に切ったものには穴が開いてしまう。そうした自然のリズムは、私も失敗しながら学んできたのです。」

※1 暦の庚午(かのえうま)から丙子(ひのえね)までの7日間を大犯土(おおつち・大土)、戊寅(つちのえとら)から甲申(きのえさる)までの7日間を小犯土(こつち、小土)という。

河原林さんが住む茅葺き屋根の古民家も、循環を象徴するもののひとつだ。

茅葺き屋根とは、ススキやヨシ、藁などを使用して葺く屋根構造のこと。

茅葺き屋根は、日本古来の家づくりの基本で、それが地域資源を有効活用することにつながっている。日本人はかつて1年のサイクルの中で茅場に行き、刈り取りを行って茅葺き屋根を作っていた。集落で毎年茅葺き屋根の家々を順番に回り、地域が一体となって茅の葺きなおしを行っており、茅葺きは人々の暮らしの営みの中にあったのだ。ここ京北には、茅葺き屋根の家があちらこちらに残っている。

「茅は、すべてが循環しています。屋根の素材だけでなく牛馬の飼料や、古くなったものは田畑で堆肥として自然に還っていきます。水をかけて石灰を入れたら、2年後にはカブトムシも寄ってくるんですよ。」

茅葺き屋根の家の中に入ると、外の暑さを忘れるほど涼しく、風が通って気持ちがいい。気候風土と向き合い、作りあげられてきた茅葺き屋根は、夏は涼しく冬は暖かいため、日本の風土に適しているといわれる。河原林さんの家に、エアコンは設置されていない。

河原林さんの古民家では、トイレもコンポストトイレだ。コンテナなどででたおがくずに用を足すと、微生物はそれらを菌床に、し尿を分解。できた堆肥を鶏小屋にいれておくと、鶏小屋特有の匂いがしなくなるという。河原林さんはずっと昔から、こうした無駄なものがない、循環型の生活を送っているのだ。

河原林さんの古民家で飼われている鶏

自然とのつながりを感じる茅葺き屋根が、地域住民をもつなぐ

次に訪れたのは、ROOTSのフェイランさんが住む、築250年の茅葺き屋根の古民家だ。フェイランさんは11年前に京北に移り住み、家族と一緒に生活を始めた。その間に、地域の人に向けたイベントを約40回、自宅で開催したという。東日本大震災のときに、東京から避難してきたミュージシャンを家に迎え入れ、チャリティーコンサートを開催したのがきっかけだった。

フェイランさん宅のお庭

「ここで、ヨガやアイヌ民謡などのイベントをやると、毎回40〜50人が集まります。ご近所さんを無料で招待すると、鯖寿司などみんなが色々なものを持ち寄り、毎回おいしいお料理が並びます。そうしているうちに段々と、地域の人が口紅をさしておめかしをして来てくれるように。みんなが楽しみにしてくれるイベントになりました。」

「イベントは、地域のために開催することを徹底しているんです。外部の有名人を呼ぶようなイベントではなく、地域の農家さんや漁師さんが先生になるなどして、自分たちが地域を誇りに思えるようにすることが大切だと思っています。」

フェイランさんがご家族と住む茅葺き屋根の家。家の裏山を散策すると、山には、野草などさまざまな自然の恵みがあった。

「開催したイベントの中で、脳性麻痺の子のお母さんが『初めて娘が喜んでいるところを微笑ましく見れた』と、大声をあげても誰も気にしない、みんな違ってみんないいと受け入れてくれるあたたかさがあり、泣いて下さったこともあります。」

茅葺の家は風の通りもよく、自然と一体感がある。訪れた人を自然と心地よい気持ちにさせ、参加者が家族のようになれる空間は、茅葺ならではかもしれない。地域住民がそれぞれ、自分が提供できるものをシェアしあい、ひとつのイベントが生まれていく過程はまるで、江戸時代の長屋での暮らしのようだった。

江戸期に栄えた循環型社会。「サーキュラーエドノミー」とは?

京北の古民家を訪問し、循環型の生活を肌で体感した1日目の締めに行われたのは、「里山の暮らしから持続可能な暮らしを学ぶ、サーキュラーエドノミーセミナー」だ。

イベント冒頭ではまず、IDEAS FOR GOODの加藤佑から「サーキュラーエコノミーとは」「サーキュラーエコノミーと里山のつながり」について共有があり、その後にCOS KYOTO・代表取締役の北林功さんから「サーキュラーエドノミー」の解説がされた。最後に、今回の旅の案内人ROOTSの事業「LOGIN(ログイン)」について共有。参加者からの質問も絶えず、終始活発な議論が行われた。

イベントの様子

リジェネラティブ(再生)のヒントが里山にあり

サーキュラーエコノミーとは、従来の資源を採掘して、作って、捨てるというリニア(直線)型経済システムのなかで活用されることなく「廃棄」されていた製品や原材料などを新たな「資源」と捉え、循環させる経済の仕組みのことである。

英国のサーキュラーエコノミー推進機関エレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則として「自然のシステムを再生」「製品と原料材を捨てずに使い続ける」「ごみ・汚染を出さない設計」を挙げている。このうち、「自然のシステムを再生する」するという「リジェネレーション(再生)」の概念は、人間と自然を分けて考えるのではなく、人間を自然の一部と捉え、人間がシステムの内側から自然に働きかけていくことで、人間の活動を通じて自然を破壊するのではなく、再生していくという考え方だ。

加藤は、「このリジェネレーションの考え方は、まさに里山のありかたそのもの」だと語る。里山は、人間が自然に介入することで豊かな生態系を育んできた。自然と人間は切り離された存在ではなく、同じシステムの中でともに繁栄をしてきたのだ。

また、「サーキュラーエコノミーと里山のつながり」を説明する上で、リジェネラティブ・エコノミーを提唱しているCAPITAL INSTITUTEの言葉を紹介した。

「2015年にCAPITAL INSTITUTEのJohn Fullerton氏が発表したRegenerative Capitalism(リジェネラティブ資本主義)の8原則の一つに、“Edge effect abundance”というものがあります。創造とイノベーションは、異なるシステムが交わる境界の部分で生まれるという話につながるのですが、システムの一番外側にあるEdge(境界)部分は、中央の影響をもっとも受けにくく、異なるシステムとぶつかる場所であるため、最も多様性が生まれやすい。これは自然界と一緒で、陸と海というシステムの間には珊瑚礁がありますよね。珊瑚礁はもっとも豊かな生態系が育まれる場所でもあります。そして里山はまさに、自然と人里の“あいだ”の場所。リジェネレーションのヒントが、里山にはあります。」

さらに、現代で移行が叫ばれているサーキュラーエコノミーと日本との間には、意外な接点があるという。それは、エレン・マッカーサー財団が提唱する「バタフライ・ダイアグラム」の元となった「“Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)”」という概念の提唱者であり、サーキュラ―エコノミーの父とも呼ばれるWilliam McDonough氏は、実は日本生まれだというのだ。

「Cradle to Cradleを提唱したWilliam McDonough氏は戦後の日本で生まれました。McDonough氏は、子どものときに原爆の跡地である広島を訪れ、『なぜ人間は殺し合うのか?』と疑問を感じ、それと同時に母から『ma(間)』という日本独自の概念を教わります。そして『人間と人間の調和』に興味を持ち、対立が起こらない関係性をデザインできないかと国際関係を学びます。その後、建築の世界に入り、眼差しが『人間と人間の調和』から『人間と自然の調和』へと拡張され、環境と調和する建築のありかたを追求するなかで『Cradle to Cradle』の概念が生まれます。戦争は常に資源をめぐって起こってきましたし、欧州のサーキュラーエコノミーも資源効率の話から出発しています。平和と環境の問題の根本は同じであり、その意味でMcDonough氏の原体験が広島にあるという点は示唆に富むなと感じます。」

McDonough氏の原点が日本にあることを知ると、サーキュラーエコノミーへの移行において日本だからこそ担える役割や可能性があるのではないかと思えてくる。

サーキュラーエドノミーとは?

日本を原点に始まったサーキュラーエコノミーを、今こそ私たちが発信する意義がある──続いて「自然への畏敬」を前提とした自律・循環・継続する世界の実現を目指し、日本が持つ文化を基盤とする事業を展開する北林さんからのレクチャー。北林さんによると、サーキュラーエコノミーはすでに江戸時代の日本において実現されていたという。

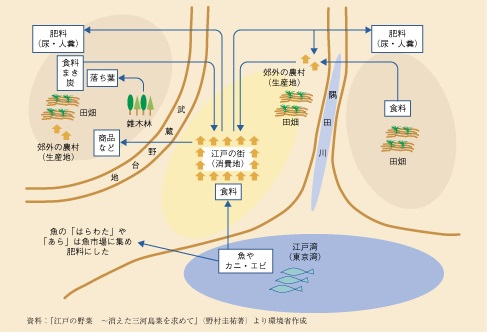

江戸時代の下肥を利用した循環型農業の様子。 環境省「第2節 循環型社会の歴史」より引用

江戸時代後期の日本の人口は約3,300万人で安定していた。北林さんは、そうした鎖国状態でも近代的社会と文化成熟を実現させた日本の循環型の経済の仕組みを「Edonomy(エドノミー)」と名付け、江戸時代の地域は都市と農村が有機的に繋がり、エネルギーや農業、商品がすべてオーガニックで循環していたと続けた。

「江戸時代はそれを、意識的ではなく、毎日の生活の中であたりまえに循環する仕組みを作っていました。」

「江戸時代の文化を見てみると、修理をしやすい前提で作られた宮大工さんの設計や、生産ロスが出ないデザインの着物など、日本のデザインには、日本が古くから培ってきた、もったいない精神が現れています。他にも金継ぎなど、江戸時代は職人は“作って売る”ことがメインのビジネスではなく、修理やアップサイクルすることがメインでした。また、長屋では物の貸し借りがあたりまえのように行われ、近所で助け合って生きていたんです。」

こうしたサーキュラーエコノミーのような考え方は、同じ時代に国外でも行われていたのだろうか。

「イタリアでは1960年代から少しずつこうした動きがでてきていて、当時、テリトーリオという農業活動による地域活性化の政策がありました。都市と農村が一体で支え合うことが人間として豊かな状態なのではないかという考え方で、今でいうアグリツーリズムのような形を作りました。都市部の人が地域に宿泊費や体験でお金を落とすことによって、農業だけではない、経済価値を生み出していたんです。そしてその景観は、そこで暮らす人々がいるからこそ保たれているものであり、その美しい景観を守ってくれていることに対して、イタリア政府は補助金を出した。結果として、都市部も豊かになるといった考え方でした。」

「都市」も「農村漁村」もお互いを豊かにするためには必要不可欠であり、江戸時代は小中都市がうまく全国に分散していた。移動できる距離の範囲内で、農村と都市がバランスを取り合い、お互いにサポートし合う必要があるという議論も生まれた。

里山の活用。山に入るハードルを下げる必要性

江戸期に繁栄した循環型の暮らし、サーキュラーエドノミーを理解したところで、ROOTSの二人から、里山の知恵を世界に広げる国際教育プログラム「LOGIN(ログイン)」の説明が続く。かつて林業が全盛期だった頃の京北に比べると、今は課題が多くあるという。現代では、林業で人間が入るインターフェイスが狭くなり、山の木を生活利用する人が減ったことで、資源化できている面積が減っている。薬草や山菜の利用も少なくなっており、江戸時代に循環していたものがしなくなってきているというのだ。

京北の里山

フェイランさん 「日本には、9世紀から山の七合目以上のところに木地師のネットワークがあり、木地師が日本中の山々を転々と渡り歩き、暮らしながら文化をつないでいました。全盛期は170家族以上いた木地師は、今ではほぼ残っておらず、近年は山に入るのが山主と林業だけ。まったく里山の知恵が行き渡っていない状況です。」

中山さん 「防災の面から見ても、山を守る必要があります。毎年、災害がどんどん増えているので、自分ごととして関わってほしい。京都市の人口は、145万人。一人一本木を使うだけでも、山を荒れさせず保つことができるのです。京北の木材は、北関西では有名で、質がいいと言われていますが、3世代かけて育てられてきたとして、1本いくらで売れると思うでしょうか。……正解は、2,000円。もちろん場所にもよりますが、これが相場です。木材が安すぎるという根深い問題がありますね。」

里山の叡智を、世界につなげるためには、京北に残る里山を守る必要がある。ROOTSはLOGINを通して、木地師のアップデートを目指す。西粟倉や、丹波篠山のエリア、木地師発祥の地である奥永源寺などの山間部に同じ課題を抱えている人たちで、知見共有を行っている。やるべきことは、山に入るハードルを下げることだ。

フェイランさん 「山林の可視化として、ドローンですべてのマテリアルをビジュアル化し、山から木材の在庫管理をすることや、お子さんが生まれたら、木をとっておき、5歳になったらその木を切ってデスクを作ることなど、テクノロジーを活用してできないか?といったアイデアも出ています。京北には京北の森で循環型のものづくりを目指す『工藝の森』という漆や工芸をマテリアルから作り始めているメンバーがいますが、そういう人たちと植樹をしてそこから物を作り、それが子どもたちのいる家庭に溢れていくことで、里山との物語を増やしていくことが必要だと思っています。」

ROOTSは今、香港の学生や海外の人々も巻き込みながら、里山と世界をつないでいる。外の世界とつなぐことで今、その価値が徐々に発見されていっている。

建築家として、自分がコミュニティの一部であるという感覚

夜まで盛り上がったセミナーの翌日、最後に訪れたのは2か月前(訪問時)に京北に移り住んできた、フランス人の建築家、Sébastien Renauld(セバスチャン・ルナウルド)さんと Mélanie Heresbach(メラニー・ヘレスバッハ)さんの二人が住む古民家だ。木材建築を専門にする二人が京北に移住した理由の一つは、質の高い木材が手に入ること。「あまりにも木材の質が良すぎるので、毎回プレッシャーに感じるほどです。」と、セバスチャンは微笑む。

セバスチャン 「フランスでは、都市部で働いて、田舎に寝に帰るだけ。一方でフランスの場合、寝に帰る田舎に文化や暮らしがあるわけではなく、“暮らし”はあくまでも都市にありました。京北には木を育てる人もいて、切る人もいて、乾燥させる人もいて……自分はその次のステップで作業してものを作るのですが、段々とそれにより、僕個人の仕事だという感覚がなくなっていくことを感じました。京北コミュニティの一連の流れの中でバトンを渡されて、それを次に渡すような感覚です。」

セバスチャン 「日本の古い蔵や小屋を見ていると、こんなに美しいものがシンプルな形で、しかも時間をかけずに作ることができることに感動がありました。フランスだったらもっと複雑なものを作り、複雑なものを作ったぶんだけ時間もコストも増えていきます。」

二人がデザインした椅子

京北に移住して数ヶ月の二人は、すでに地域のコミュニティのオープンさを感じているという。そのオープンさのヒントは、古民家ではないかとセバスチャンは話す。

セバスチャン 「近年、人工的な家が増え、エアコンが設置され、家は高機密になり、そうすることで失われつつある人間の感覚がありますが、それが京北にやってくると、自然と生きる以外の選択肢がありません。古民家に住んでいて思うのは、その土地の気候に密接に根ざしたものであるということです。コンクリートの床だと、梅雨には水が溜まってしまいますが、木材だと呼吸をしていて、水分が発散されていく。古民家には一貫性があり、どこか一部分でもコンクリートにしてしまうと、必ずズレが出てきてしまいます。木材はうまく使えば、部分だけ取り替える修復ができ、実は何百年も再利用しながら使っていける素材なのです。」

朝日が部屋に差し込み、朝早く自然と目が覚めたり、外にあるお手洗いに行くために、朝早く外の気候を感じたり。まさに建築が、自然や風土の中にある。(宿泊場所であった古民家「tehen」で撮影)

セバスチャン 「先日も木材屋のご夫妻が家に木材を運びに来てくれたんですが、後半はもはや木材ではない世間話を2時間くらいして、家族のような時間を過ごしました。」

中山さん 「巨大な空間は、人を惹きつけます。二人は京北に引っ越してまだ2か月ですが、この家にはほぼ毎日、誰かが何かを持ってやって来ます。なので『ゲストハウスを作ります』『レストランを作ります』と、最初に言わなくても、自然と色々な目的に作られていくのだと思います。多様な人が訪れる中で、その形を見つけていけばいい。」

家はプライベート空間だけれど、半分はパブリック(公共の場)?──「いや、フルパブリックです。」と、セバスチャンは笑った。「二人だと手に余ってしまいます。フルオープンなので、いつでも来てください。」と、続けた。

セバスチャンとメラニーの家の裏に流れる川。

まとめ

「京北にいると季節が、四季だけでなく、もっともっと多くに分かれていることを感じる。」今回の旅で出会った、京北に住む方が口にしていた言葉だ。

普段、都市で暮らす私たちの生活の中に、自然との一体感を持つ瞬間が、どれほどあるだろう。循環型の暮らしが今でも残る京北の里山では、人々が自然の変化に気づいて季節を楽しみ、そのサイクルと共に暮らしていた。京北に多く残る茅葺き屋根の家での暮らしは、自然をより身近に感じさせ、人間と自然の境界線を曖昧にするものだった。

そして、京北で生きる人々の間には、「里山の叡智」を軸に、世代を超えてつながりが生まれていた。自分自身が持っている技や知恵を与え合い、教え合い、そして伝え続けながら、貨幣を介さずとも豊かに暮らしていた。そのつながりこそが、住む人が持つ京北という地域への大きな愛を育んでいたように思う。

サーキュラーエコノミーの概念が生まれ、江戸期からサーキュラーエコノミーが実現されていた日本。その叡智が詰まった里山は人間と自然や、人間と人間の関係性のあり方を教えてくれている。京北にある里山暮らしの中には、まだまだ「再発見」され、未来につなぐべきものが溢れている。そう感じた旅だった。

ツアー共催:COS KYOTO(株)/(株)ROOTS

【参照サイト】 ROOTS

【ツアー参加申込受付中!】【11/20・21】KEIHOKU EDONOMY ~「あいだ」を再生する。里山リジェネラティブ・ツーリズム ~