“Social Food Gastronomy(ソーシャルフード・ガストロノミー)”を提唱し、活動を広げる杉浦仁志シェフが、食の分野におけるサステナブルな未来を目指すキーパーソンを紹介し、これからの食の在り方を社会に伝えていく連載「持続可能なガストロノミー」。

杉浦シェフ(左)とDeepanker Khosla(ディーパンカー・コースラ)シェフ

今回の訪問先は、タイの首都バンコク。多様な文化が交錯し、ストリートフードからファインダイニングまで、活気に満ちた食の世界で知られる街だ。そんなバンコクを代表するビジネス街アソークにひっそりと佇むのがレストラン「HAOMA(ハオマ)」。バンコク初のゼロ・ウェイストレストランだ。

ここでは、DKという愛称で親しまれている、オーナーシェフのDeepanker Khosla(ディーパンカー・コースラ)氏による指揮のもと、タイの地元食材を創造的に活かしたネオ・インド料理を提供している。

Deepanker Khosla(ディーパンカー・コースラ)シェフ

インドのアラハバードで生まれ育ち、若い頃からシェフとしての道を歩み始めたディーパンカー氏。24歳でバンコクに移住し、ついに自宅の敷地内で夢のプロジェクトを始めた。自然ガスと太陽光発電で運営するフードトラックから始まり、その後、レストランへと成長したハオマ。現在はバンコク初のゼロ・ウェイストレストラン兼都市型農場として、揺るぎないサステナビリティ精神で成長し続けている。

2024年アジアベストレストラン50のサステナブル・レストラン賞、2021年世界ベストレストラン50のチャンピオンズ・オブ・チェンジ賞、さらにバンコク初のミシュラングリーンスターを獲得するなど、数々の栄誉に輝いている。しかし、ハオマを突き動かすのは、それだけではない。

「料理するものを育て、愛するものを料理する」──そう語るディーパンカー氏に、その理念を実現させる不可欠な要素、ハオマの根底にあるサステナビリティのDNAについて話を伺った。

神話の木、ハオマの豊かな恵へのアプローチ

「ハオマ」という名前は、ヒンドゥー教の神話に登場し、その果汁が地上に落ちた場所を常に緑で覆い、豊かな恵みをもたらすとされている。このことから、自然への敬意と深いつながりをレストラン名で表現している。

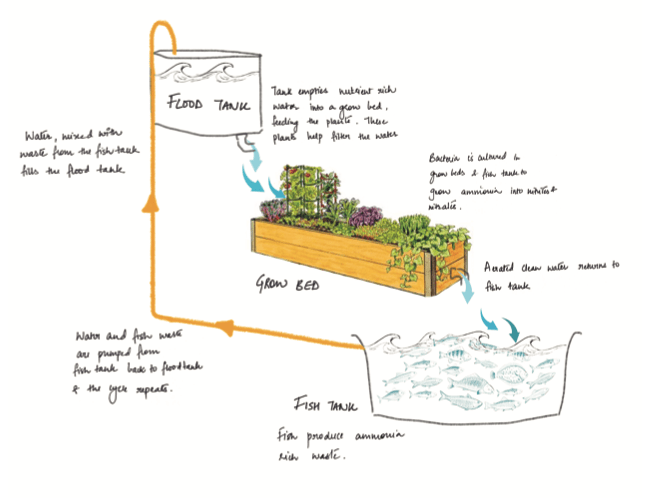

ハオマを訪れると最初に目にするのが、ディーパンカー氏が手がけた持続可能な農業システム。これこそが、ハオマの豊かさを体現するものといえるだろう。この姿になるまでには、7年の年月がかかったという。

「ハオマを開いた当初は今とは全く違う姿でした。住居の1階をレストランにして、わずか16席。地元の食材を使って週に4、5回料理を提供していました。決まったメニューはなく、その日に市場で手に入った食材で料理を作っていたんです」

ハオマの農業システム Image via HAOMA

「私たちは今、未来のレストランのあり方を追求しています。例えば、ここにある雨水収集システム。集めた雨水でアクアポニックス(魚と野菜を同じシステムで育てる循環型の農業手法)で野菜を育て、それを使って料理を作ります。そしてレストランから出る廃棄物、例えば野菜の切れ端や骨、卵の殻を魚の餌にします。魚が排泄すると、それをバイオ消化によって硝酸塩と亜硝酸塩に分解し、今度は植物の栄養源にするのです。すべての植物にこのシステムを使い、点滴灌漑で無駄なく水やりをしているのです。

また、バンコク市内に自社農場も設けており、動物や果物など、メニューに使用するものすべてをバンコクで育てています。自社農場を持つことで、食材費を20%未満に抑えられ、利益率も6~7%向上しました。これもレストランの持続可能性に大きく貢献しているんです」

「お客様は最初にバーでお迎えし、ここで飲む水がすべて雨水であることをお伝えします。その後、私たちのサステナビリティへの取り組みを紹介し、庭で野菜の葉を試食していただきながら魚の養殖槽もご覧いただきます。そしてテーブルに着かれたときに、私たちの物語が記されたメニューブックをお渡しします。このように段階を追ってサステナビリティを紹介することで、ミシュラン星付きレストランとしての料理や飲み物の質の高さと同時に、私たちの責任ある活動にも満足していただけるのです」

雨水から浄化した飲料水

一年中出す料理はない。ハオマ食体験の本質

創造性と倫理性がバランスよく活かされたハオマの食体験。そこには「意識向上」と「廃棄物の最小化」という二つの重要な軸があるという。テイスティングメニュー(肉・魚貝コースまたはベジタリアンコースから選択可)の一皿一皿に、これらの理念が巧みに織り込まれているのである。

その代表例が、鱗を残したままのハゼを使った一品。鱗はトーチバーナーでカリカリに焼き上げ、ヒマラヤンティムール、魚卵、ピーナッツのテチャを添えて提供される。食材を無駄にせず、料理に新たな食感を加える創意工夫がなされているのだ。

Image via HAOMA

「メニューには私たちの理念を明記し、食材がどれだけの距離を運ばれてきたのかも記載しています。それは、私たち自身が農場に足を運んで食材を調達し、実際の走行距離を測っているのです。SNSでは、食材が収穫される様子や生産者との対話、実際の取り組みも動画で公開しています」

注目したいのは、メニューに「170キロ」と書かれたウニ。タイ東部のチョンブリー県シラチャーで獲れるという。

「タイでは地元産のウニを食べる人がほとんどいません。みんな日本やチリ、北西太平洋岸産のバフンウニが大好きなのです。でも実は、ウニは800種以上も存在し、そのうち食用可能なものもあります。それなのに、私たちが食べているのはたった3種類だけ。食材について意識を高めること、これこそが私の考えるサステナビリティです。

ウニをメニューに取り入れた理由は、廃棄物の最小化という観点とも深く関係しています。ウニは海底に生息し、海藻を食べます。海藻を食べることでプランクトンが減少し、結果として水中の酸素も減ってしまう。だから私たちは、表層ではなく、太陽光が届かない水深12メートル以深の海底に生息するウニだけを使用しています。最初の2回は自らダイバーたちと潜って、どのようなウニが適切かを確認し合いました。これが倫理的な生産と消費の一部なのです」

Image via HAOMA

ディーパンカー氏が提唱する倫理的な生産と消費。そこには、環境をはじめ料理人や食事を楽しむ人々、そして食材を提供する地元の農家やコミュニティなどのローカルも含まれている。実際に彼は、地元の農家との間に公正な取引関係を築き、適正な最低買取価格を他のシェフたちにも推奨しているという。

「倫理的な活動について知識のない農家がいれば、彼らに倫理について伝えます。それは教育ではなくて知識の共有。私が知っていることを彼らと共有するだけです」

それ以外にも考慮すべき点があるという。

「一年中提供されるメニューは作りません。なぜなら、それは生態系を傷つけるからです。例えば、冬に育てられたトマトは夏のトマトより甘さが劣ります。そうすると、夏にトマトを過剰生産し、冷蔵庫で保存しますが、冬に食べるとそれが6ヶ月経ったものになります。美味しいかもしれませんが、栄養がないのです。私たちは、食べる理由として『空腹を満たす』ことと『体を養う』ことがあることを忘れがちです。仕事や社会に貢献するためには、空腹を満たし、体と心を養わなければいけないのです」

Image via HAOMA

「人」を中心に据えた、恩返しのための成長

「サステナビリティは、単に食材や飲料だけの問題ではありません」とディーパンカー氏は力強く語る。

「ビジネスでよく語られる4Pですが、私は自分なりの解釈を工夫しました。持続可能な『人々』が持続可能な『プロセス』を生み出し、そこから持続可能な『製品』が生まれ、最終的に持続可能な『利益』につながるという考えです。私たちにとって、すべては『People(人々)』から始まります。実際、ハオマのコアチームは、レストラン開業時からずっと一緒に働いてきた仲間たちなのです」

Image via HAOMA

ハオマの理念である「Grow to Give Back(育てて恩返しする)」。この哲学について、ディーパンカー氏はこう説明する。

「考え方はとてもシンプルです。野菜を育てる話ではなく、アイデアを育てる。運動を育てる。そして人を育てる。例えば、ここで10年働くことで、持続可能なシェフに成長するでしょう。そして世界に出て活躍していくでしょう」

環境への恩返しも重要な使命だという。

「シェフという職業は、常に自然から何かを受け取る立場です。海から魚を、土から野菜を、木々から果実を。その一方で、私たちは廃棄物を生み出している。シェフとして、この恩に報いる責任があると考えます」

また、ハオマには、スタッフの100%を移民で構成するという特徴的なプログラムがある。

「私自身も、移民としてこのレストランを持つ機会を得ました。故郷を離れて新たな機会を与えられた者として、同じように機会を求める人々に恩返しをする責任があると思っています。それが『Grow to Give Back』の本質なのです」

人を重視する姿勢は、農家やサプライヤーとの関係にも表れている。ディーパンカー氏は彼らを「ハオマの柱」と呼び、深い感謝の念を表している。

「彼らをレストランに招き、私たちの理念を共有しました。化学製品を使わない栽培方法でありさえすれば、そこで育ったものは全部買い取ると約束したのです。そうして『柱となる人々』のエコシステムを作り上げました」

「レストラン」を飛び出して。常に新しいことに挑戦する

ハオマの取り組みは、長年にわたる様々な活動を通じて実を結び、今や多くの人々にインパクトをもたらしている。そして活動はレストランのみにとどまらない。

その一例が、タイ最大手コンビニエンスストアチェーン、セブン・イレブンとの共同プロジェクト「NutriChef(ニュートリシェフ)」だ。食材や栄養バランスにこだわったコンビニ弁当の開発を通じて、都市に住む人々の食生活を身近な食から変えていくこのプロジェクトについて、ディーパンカー氏は次のように語る。

「商品開発の依頼が来たとき、ニュートリシェフは過去3年間でセブン・イレブンで3,500万箱以上の方の元に届きました。一食1.50ドル(約230円)という誰でも買えるような価格で、いかに美味しく、かつ社会に貢献できる商品を作れるか。それが私の課題でした」

開発にあたってタイの国家健康機関を尋ねたところ、国民が抱える一番の健康課題として心臓病が挙げられたという。そこで、悪玉コレステロールを増やす飽和脂肪を抑えたメニューの開発に着手。さらに、心臓病に次ぐ健康課題であるという妊婦や乳幼児の葉酸不足に対しては、葉酸とビタミンB12の強化したライスを開発し、チキンティッカマサラと組み合わせた弁当として実現させたのだ。

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により店内飲食が制限される中も、ハオマは料理を作り続けていた。2年間で50万食を用意し、バンコクでホームレス状態にある人々に提供したのだ。

「『No One Hungry(誰も空腹にしない)』というプログラムでした。当時タイの状況もかなり厳しかったですが、パンデミックが発生し営業の制限が来ても、農家はすでに作物を育てていたのです。それらの食材を買い取り、ホームレスの人々に料理を提供して寄付をもらうことにしました。このレストランは2年間、炊き出し所になったのです」

Image via HAOMA

これほどの実績を重ねながらも、現状に満足することなく、常に高みを目指して努力を続けているというディーパンカー氏とハオマ。この先にどんな未来を描いているのか。

「サステナビリティは、ブランドのDNAであり、私のDNAそのものです。毎年12月、次の年のビジネス目標を話し合う企業も多いですが、私たちはそれをしません。『どうすれば来年、より持続可能になれるか』を話し合います。このようにして私たちはレストランを営んでいるのです。

2025年、ハオマは自らの活動によって生じるカーボンフットプリントを見直し、それを自然に還元する一年にすると決めました。具体的には、各メニューのカーボン排出量を算出し、ブロックチェーンで追跡可能な形で可視化。そのうえで、タイ中部や南部の廃鉱山跡に植林を行い、排出した炭素を相殺していく計画です。ハオマにとって、これは“再森林化の年”という宣言であり、私たちは常に前に進み続けなければならないのです」

自然への愛・精神性・創造性の交わる場所

神話によれば、神々と悪魔たちがハオマの果汁を巡って争い、その聖なる滴が地上に落ちた場所が、ディーパンカー氏の故郷アラハバードだという。

「すべては繋がっているのです。ハオマは、自然への愛、精神性、そして創造性が一つに溶け合う場所だと信じています。それこそが私たちの真髄であり、レストランが繁栄している理由だと考えています。

バンコクというコンクリートジャングルの中に、私たちがオアシスを作り上げたのです。これまでに、ここで11,000本以上の樹木を植えました。ジャックフルーツ、マンゴー、ロンガンの木々、敷地内のあらゆる植物、そして運河沿いにも洪水調整機能を持つ植物を育てています」

ディーパンカー氏 via HAOMA

気候変動や社会課題が深刻化し、地球の豊かさそのものが脅かされる現代において、レストランはどのような役割を担うべきなのか。

「これは非常に重要な質問だと思います。フードサプライチェーン全体が、今、重大な役割があります。ご存知の通り、気候変動は待ったなしの状態です。しかし、それだけ環境問題が深刻であっても、人々は食事を必要とし続けます。

だからこそ、私たちレストランには大きな責任があるのです。気候変動を助長する製品の使用を見直し、より持続可能な方向を取る必要があります。昔ながらの、家の角で売られているヤシ糖をおばあさんから買うような、そんな暮らし方に。かつての豊かな生態系を取り戻すことで、私たちの健康も、地球の健康も取り戻せるでしょう」

ハオマの思想は着実に根を張り、枝葉を広げている。

【参照サイト】HAOMA

ライタープロフィール:Ongartthaworn Ninnet(オンアーターワン・ニンネート)

タイ・バンコク出身。大学では経済学を専攻し、日本やヨーロッパ数カ国で約10年間過ごす。現在はライター/翻訳者として活動中。関心分野:グローバルとローカルの相互作用、サステナビリティとDEIB、芸術文化、ミュージアム。

Edited by Erika Tomiyama