特集「多元世界をめぐる(Discover the Pluriverse)」

私たちは、無意識のうちに自らのコミュニティの文化や価値観のレンズを通して立ち上がる「世界」を生きている。AIなどのテクノロジーが進化する一方で、気候変動からパンデミック、対立や紛争まで、さまざまな問題が複雑に絡み合う現代。もし自分の正しさが、別の正しさをおざなりにしているとしたら。よりよい未来のための営みが、未来を奪っているとしたら。そんな問いを探求するなかでIDEAS FOR GOODが辿り着いたのが、「多元世界(プルリバース)」の概念だ。本特集では、人間と非人間や、自然と文化、西洋と非西洋といった二元論を前提とする世界とは異なる世界のありかたを取り上げていく。これは、私たちが生きる世界と出会い直す営みでもある。自然、文化、科学。私たちを取り巻くあらゆる存在への敬意とともに。多元世界への旅へと、いざ出かけよう。

「生きている実感」を持つことが、随分と少なくなった。

大げさに聞こえるかもしれないが、社会の変化やテクノロジーの発展などにより、世界と接する方法が、自分の中で変化しているような気がしている。

新型コロナをきっかけにリモートワークもずいぶん普及し、物理的な経験や人とのつながりが減り、足を動かさなくても指先ひとつで情報を得られてしまうこの現代で、ますます「生き心地」から遠ざかっているのではないかと思うのだ。

“「安全」を意味する「Secure」の語源は、ラテン語の「否定」を意味する「se」と「癒し・治療」を意味する「cure」を組み合わせて出来上がったものです。パンデミックにおいても、私たちは他者との関係性を切り離すことで安全に生きてきました。”

上記は、異なるものたちの環世界、その「あいだ」に立ち、絡まり合う生と死の諸相を描くことを追求する大小島真木さんの作品『クラレ Curare』に対するお話を伺ったときの言葉だ。

「安全地帯」を作り出すために、人や自然から切り離されてしまった私たちは、人のぬくもりや、自然の中で感じる安らぎを感じにくくなってしまってはいないだろうか。安全で便利すぎる世界で生きることが、私たちに「生きている感覚」を失わせてはいないだろうか。

「私たちが、相互に依存し合ってることに気づき、その中にいる他者へどのように応答していけるのかを考えていく。それが、“ケア”だと僕は思っています」

ケアという概念が、自分と世界の結びつきを根本から考える上でのヒントになるのではないか。そんな問いをもとにIDEAS FOR GOOD編集部が今回話を聞いたのは、「あらゆるいのちをケアする想像力を育む」をテーマに実験的な活動をつくるクリエイティブ・スタジオ「Deep Care Lab(ディープケア・ラボ)」代表理事であり、一般社団法人「公共とデザイン」共同代表の川地真史さんだ。川地さんは、「Deep Care」という概念を打ち立て、さまざまな対象にケアの発露や想像力を育むための実践を重ねている。

「ケアとはなにか?」「なぜ今ケアが必要なのか?」「ケアの概念を、どう経済や公共サービスなどに実装しているのか?」。率直な疑問を、川地さんに聞いた。

話し手プロフィール:川地真史(かわち・まさふみ)氏

Deep Care Lab代表理事/公共とデザイン共同代表。Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションのためのデザイン研究を行う。現在は、エコロジー・未来倫理・人類学などを横断し、見えないものへの想像力やケア関係から生きる実感を探求。論考に「マルチスピーシーズとの協働デザインとケア」(思想 2022年10月)。畑をやったり、仏様をつくったりしています。来年狩猟免許を取りたい。

Deep Care Lab代表理事/公共とデザイン共同代表。Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションのためのデザイン研究を行う。現在は、エコロジー・未来倫理・人類学などを横断し、見えないものへの想像力やケア関係から生きる実感を探求。論考に「マルチスピーシーズとの協働デザインとケア」(思想 2022年10月)。畑をやったり、仏様をつくったりしています。来年狩猟免許を取りたい。

想像力を広げ、異なる世界の見方ができる「窓」をつくる

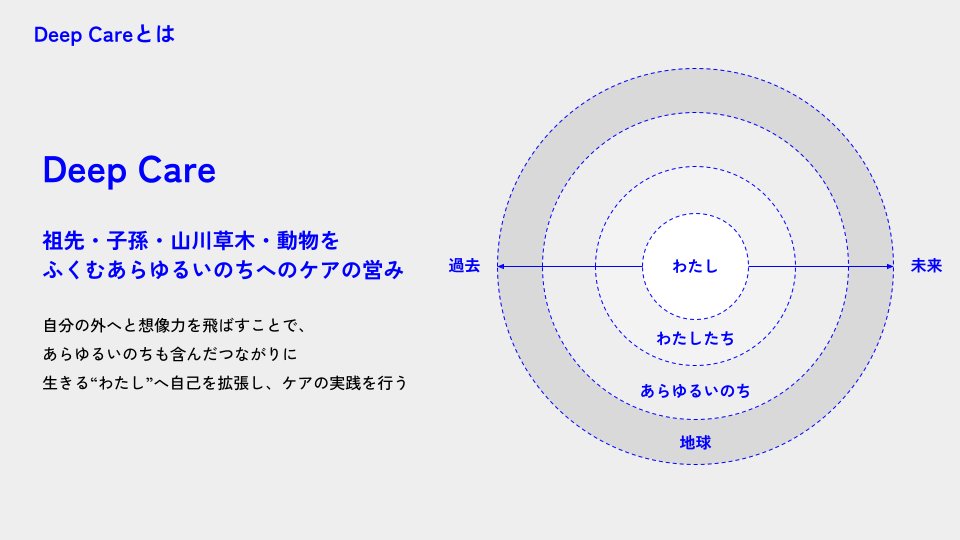

Deep Care──「ケア」と聞くと、身近な人間同士のケア関係を想像するかもしれないが、実はそれだけで閉じるものではないと、川地さんは語る。

ケアは、人と言っても「今」を生きている人だけではなく祖先や未来に生きる人々、そして人だけではなく動植物や微生物などの見えないものまで、すべてのものを含めたつながりまで開かれている。そして私たちがそれらに“生かされている”実感を持ち、生を支えてくれているすべてのものに配慮し、維持・修復をしていくものだという。それをDeep Careとし、Deep Care Labでは、そのための想像力が湧き出てくるような環境をつくり出している。

Deep Careとは?

筆者が冒頭で触れた、大小島真木さんのお話を聞いたきっかけも、Deep Care Labが主催した、気候変動時代のウェルビーイングを探求するオンラインプログラム「Weのがっこう」のセッションだった。Weのがっこうでは、ウェルビーイングを考える視点として「自然・生きもの」「人工物・モノ」「過去・先祖」「未来世代」などが取り上げられ、人間以上のいのちとの関わり方に触れた。Deep Care Labは、こうした個人向けのプログラムや、企業向けの創造性育成をビジネス文脈で行う「京都クリエイティブ・アッサンブラージュ」を展開するなど、幅広い層に向けて活動をしている。

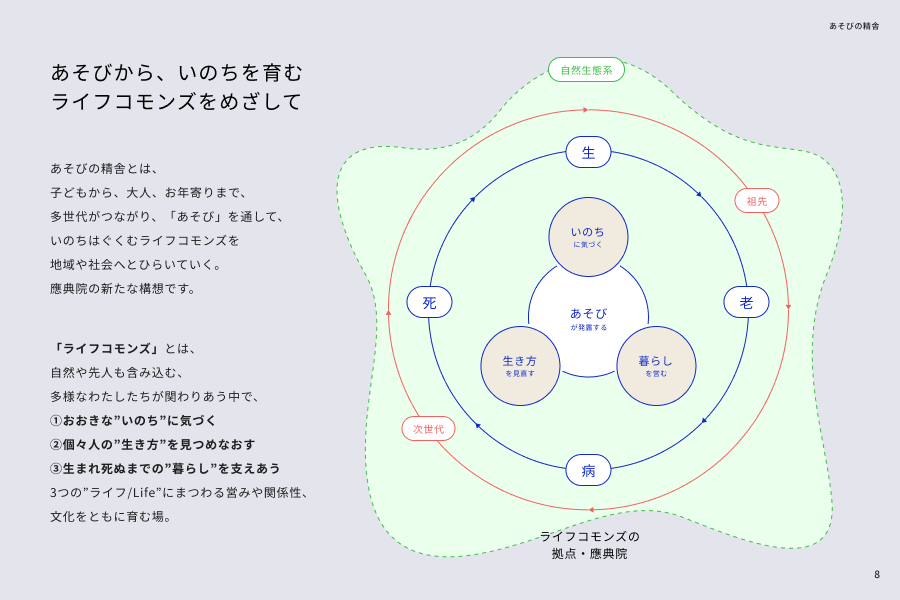

「想像力を広げ、異なる世界の見方ができるような『窓』を、いろいろな形で作っています。たとえば、現在はお寺さんと一緒にお寺の未来構想を考えるプロジェクトを行っています。お墓に囲まれ祖先や仏さんに見守られ、子どもからお年寄りまで多世代が介在する中で死生観を見つめ直し、未来を見据えた上で、私たちは今どのように、生きものとして表現しながら生きていけるか。そうした考えをわかちあう都市にむけた地域拠点としての構想をつくっています」

お寺の未来構想を考えるプロジェクト

Deep Care Labがつくる場には、いろいろな立場の多様な人が集まる。それが、筆者が「Weのがっこう」に参加したときの印象だった。

「集まる人々が特定の立場の方に偏らないように配慮しています。エコロジーやケアについては美談や高尚な話になりがちで、下手すると一部の人たちがアカデミックに議論して終わってしまいます。僕はそれが嫌で、お寺さんとのプロジェクトでも、子どもも親もお年寄りも関われる場や、地域企業さんと協働した大学生のPBL(課題解決型学習)、中学生向けのインターンシッププログラムなど、いろいろな人がのぞき込める多様な形の窓を作ることを大事にしています」

お寺の未来構想を考えるプロジェクト 写真提供:應典院

他者との関わりのなかで、自分自身を見つめ、生き直す

そもそも、川地さんが「ケア」をテーマに活動するに至った背景はなんだったのだろうか。

「最初は、学部生時代スウェーデンに1年間の交換留学に行った経験が大きかったと思います。そこで自分自身をはじめ普段身の回りにいる大人や、大学の友人と、スウェーデンで出逢った人たちの“生き方の差”のようなものをふわっと感じる瞬間があったんです」

「彼らは自分なりに信じられる座標軸のようなもの──自分の中の火が灯っている感覚を持っている感じがして。それが帰国してからもずっと自分の中で引っ掛かっていて、『豊かに生きるって何だろう』と、もやもやしていました」

豊かさの基準は人それぞれ。豊かになるためには、彼らのように「自分が信じられる拠り所」を持つ必要があると、川地さんは考えた。“自分自身”を生きている感覚を実感したいと思ったとき、日本社会の同調圧力やSNSをはじめ、さまざまな情報が渦まくなかで、人はいろいろな考えや価値観に振り回されてしまいがちだ。そんななかで、自分自身の「拠り所」を見つけるためには何が必要なのだろうか。

「やはり人は、いろいろな人と出会い、自分を超えた存在と関わることを繰り返していく中で、自分自身の座標軸のようなものが形成されていくのだと気づきました」

「他者との関わりのなかで、自分自身を見つめ、生を全うする」。そんなスウェーデンでの経験から、川地さんはデザインに興味を持ち、フィンランドのアアルト大学へ留学した。

「特権性」に自覚的になることが生かされている実感になる

アアルト大学では、立場の違う人たちとデザインプロセスを共にする「参加型デザイン」の領域を研究した川地さん。

「そのなかで、自分たちや自分たちの社会の『特権性』を扱うことがありました。プログラムの中には、インドや中国、ヨーロッパなど、多様な人たちがいる中で、まずは『自分のやってきた実践を、批評することから始めましょう』と言われたんです」

「プロダクトやサービスなどを形づくるとき、自分自身が持っている無意識のバイアスや特権といわれるものに大きく影響されるという話があります。年齢やジェンダー、民族性、教育水準など、要は自分が無意識で当たり前だと思っている、自分の中の恵まれているものが無自覚に基準となっているんです」

川地さんが、それをリアルに感じたのは、友人と朝のミーティングで授業のプロジェクトについて議論していたときのこと。

Image via shutterstock

「『私たちって、特権的だよね』と、彼女が僕に言うんです。豊かな国に生まれ、好きな場所で、好きな大学で、好きな授業を受けることができる。生まれた家庭や社会のレベルで、不自由なく、教育をこれまで受けてこれた。それは、『特権』であると。授業でも取り扱っていましたが、日常的に使う言葉ではないと思っていました。それに僕は、仕事をやめて受験し、貯金を使ってきたこの留学を『自分が頑張って勝ち取った』と傲慢になっていたんです」

「しかし確かに思い返せば、さまざまなご縁の中で今の自分がいる。もし不自由なく学ばせてくれた家庭に生まれていなかったら。もしあのとき、前の会社のあの人と出会っていなかったら。巡り巡ってフィンランドにたどりつき、ケアに興味を持っていなかったかもしれないと思うこともある。それも含めて、自分が“今ここ”にいることは恵まれていて、改めて自分は特権的であると自覚したのです」

最近では、デザインの文脈においても偏った視点を解放する脱植民地化の必要性が議論されている。私たちは、自分が持っている特権性に対して無自覚だ。これを認識しない限り、一元的な認識を生み出し、この特権性を押し付けてしまいかねないのである。

人は、生かされている。他者と自分を切り離さない

「無自覚だけど恵まれている自分の状況」に自覚的になる必要性は、ジェンダーや教育水準に対する話だけには止まらない。アアルト大学大学院があるフィンランドは、国土の65%が森林である。フィンランドでの生活のなかで、川地さんはあることに気づく。

「ヘルシンキの森の中に2年間住み、半年も続く長い冬の厳しさのなかでのふとした晴れ間に差すお陽さまや、コロナ禍でひとと会えない状況下でも森を歩けば感じられるキノコやリスなど、生き物の気配に救われる実感を得ました」

そうして自身が、太陽や水、森、身近な生物たちから目に見えない存在も含めて知らぬ間に恵みを受け取り、“生かされて”いることに気づいたという川地さん。

「自分の生は、実はもう少し周りにあるものと地続きでつながっているのだと思うんです。自分が恵まれていること、お日様がなかったら鬱になってしまうこと、自分の辛さをわかちあえる相手がいること──そうした“弱い”自分がいて、一方で喜びをわかちあうためにも、他者がいる」

人が、生かされている実感を得ていくことで、取りまく存在との関わりのなかでよりイキイキと、生きられるようになる。それが、川地さんの考えであり、Deep care Labの活動にもつながってくる。

Image via Unsplash

大きな過去から未来の時間の流れを感じる

しかし、日常的にケアについて考えることは、簡単なことではない。生きものや植物や未来世代まで含みこんだ相互依存のなかでのケアは、余裕のある人だけが考えられる、という構造になってしまっているのが現状だろう。

誰しもが“いつも”他者に対して想像力を持つことは難しいかもしれない。そんなとき、「自分と周りのつながりを、切り離してはいけない」と、川地さんは続ける。

「今の時代ふつうに生きていて『生きづらさを感じる人』がすごく多いと思うんです」

「社会状況の中で誰しも、何かしらの生きづらさを感じているものだと思います。子育てをしている人が抱える生きづらさもあれば、子どもや学生が感じる生きづらさもあるのだと思います」

「そうしたものを分かち合えずしていきなり『2030年の理想の未来を考えましょう』と、言われてもおかしな話ですよね。”目の前の自分”でいっぱいいっぱいになっていると苦しさは増してしまうものです。しかし、そんな自分がいろんな関係のなかで生きていると知っていくことで、『ひとりじゃない』と思えたり、より大きな過去から未来の時間の流れを感じることで『目の前のことに囚われている自分はちっぽけだな』、と相対化できることで楽に生きることができるのではないでしょうか」

デザインの限界と可能性

川地さんがDeep care Labと並んで取り組む、一般社団法人「公共とデザイン」。「どちらの活動もつながっていて、ひとつのテーマの中で実践している」と、川地さんは言う。その一つのテーマとは、「他者との関わりのなかで、自分自身を見つめ、生き直す」ことである。

「公共とデザイン」が持つ、「公共」と「デザイン」という二つのキーワードが持つ意味について、川地さんに尋ねた。

「公共」とは、政府や金銭的な価値だけを指すのではなく、「私とあなたが交わり、その関係から生まれる場や関係性」であると、川地さんは解釈する。

「人ではないものも含めて、いろいろな声が聞きたいと思っています。例えばデザイナーとしての自分や『公共とデザイン』の代表としての自分といったように、ラベル的な私ではなく、“わたし”と“あなた”が出逢い直す。その関係から生まれるものこそが公共的な空間だなと思うんです」

「わたしとして」の言葉を交わし合うなかで、「公共」は立ち上がる──そうして他者と出会い、言葉を交わしながら、それが結果的に自分だけでは思い描けていなかったことや、一見異なる他者とも深い次元では重なり合っていると気づくことにつながる。それによって自分が少しずつ変わっていったり、火が少しずつ灯っていったりする。それが「公共」の意味に込めていることだと言う。

「一見異なる他者とも深い次元では重なり合っている」。それはどのような感覚なのだろう。川地さんは、公共とデザインで開催した、産むの物語を問いなおす展覧会『産まみむめも』を例に挙げて説明する。

産まみむめも展

“「産む」は個人的であると同時に、とても公共的なことがらです。

「産む」を考えるとは、未来を担う子どもたちを考えること。子どもなしに社会は未来に残らない。産み育てるひとの自己責任ではなく、だれもがすでに「産む」に関わっています。 しかし日々の中で「産む」について話しあう機会もなく、タブー視すらされている。

───だからこそ、わたしなりの「産む」に向きあいはじめる場が必要です。”

(一般社団法人公共とデザイン)

「このプロジェクトには、『産まなきゃいけない』という社会的な重圧に葛藤する人もいれば、『産めない』ことに苦しむ不妊治療の方も関わっていました。一見、異なる葛藤や生きづらさを持っているけど、それらを分かちあっていくと、どこか切り離された”他者”ではなくて、つながっている感覚がうまれてくるんです。そうすると、不妊治療は自身の外側の話だと思っていた人が、自身とも地続きと感じられる。公共ってそうやって出来上がっていくものだと思うんです」

展示プロセスの中でも、産むに関わるさまざまな当事者の方や、特別養子縁組を経験された方、そして今もやもやしている方も含め、ワークショップを何度も開催したと言う。

産まみむめも展

さらに、自身がデザイナーでもある川地さんは、「デザイン」という言葉に対して「一元的なデザインのあり方に限界がきている」と葛藤を語る。その例として川地さんがあげたのは、プラスチック製バッグの製造とその生態系への影響だ。

「プラスチックバッグというデザインは、ただ便利な使い捨ての袋という形を作り出すだけでなく、海洋汚染のマイクロファイバー問題をも形成します。人間の血液中にさえマイクロプラスチックが見つかっている現状を鑑みれば、デザインの決定一つが地球全体、さらには私たち自身の身体に影響を及ぼすことを認識する必要があるんです」

従来のデザインは何かの課題を便宜上設定し、それに対して解決策をつくり、「課題解決」「ニーズ充足」という問題がすっきり治まった状態を指すことが多い。一方で、そうした「デザイン」のプロセスからこぼれ落ちていくものも多く存在すると川地さんは言う。

「例えば、僕の大切な人が去年親族を亡くしました。人が泣き崩れるような深い悲しみの中で、自分自身がどう行動すべきか、ものすごく問われたんです。そうした“今ここ”で起こる、一つ一つのできごとへの自分の振る舞いや、その人にとってのケア──そこに向き合う複雑さはものすごくあると思っています」

ケアとは、個別具体的な状況であり、同じ相手に対して同じことをすればいいわけではなく、自分の心の状態によっても、うまく応答できるかどうかは変わってくるものだ。

「ケアは、いろいろな文脈でいろいろな定義のされ方をしていますが、私たちが、相互に依存し合ってることに気づき、その中にいる他者へどのように応答していけるのかを考えていく。それが、ケアだと僕は思っています」

「そんな揺らぎの中で葛藤し続けることを『デザイン』という言葉では汲み尽くせないし、もっと生身の大事なものがあるのではないかと思うんです」

ケアと経済。相互依存の関係性を維持し、それを決して諦めないことが大切

そんな川地さんが今、挑戦しているのが、ケアを経済の営みの中につなげていくことだ。

「京都クリエイティブ・アッサンブラージュのプログラムでは、さまざまな企業の方々と一緒に取り組み、企業向けに体験ワークショップを重ね、ケアの実践を広い視点で捉えられるような学びの場をつくりました。しかし、これをどう現場に活かしていくかという話になると、難しいよねという話になってしまうんです」

内発的な応答であるケアは、手法化するのはどうしても難しい。ケアは、『見えない存在を含めた層への依存関係に気づいていく』ことだと川地さんは言う。

「これをビジネスに翻訳した言葉として『拡張ステークホルダー』という言い方をしているのですが、『ステークホルダー資本主義』など今言われているものを、もう少し広げていこうというものです。そうすると、例えばステークホルダーの中にミツバチも関わるかもしれないと考えるようになる」

「ファッション産業でいえば、微生物もステークホルダーであると考えることで、廃棄衣類の回収後に生分解するためには、微生物にも分解されやすい形にする必要もあるという話にもなる。そうした『生きものも、協働パートナーである』という認識の転換もできるわけです」

川地さんが例に挙げたのは、株式会社ユートピアアグリカルチャーだ。同社は、美味しいお菓子作りのために美味しい原材料を追求した結果、たどり着いた放牧酪農によって地球環境にも動物にも人にも優しい酪農経営の可能性を模索する会社である。

「彼らは、牛をステークホルダーにしているともいえますよね。視野を広げ、新たな事業を立ち上げていく。これまで自分たちが運営していたビジネスでは、顧客や株主が満足していればそれでよかった。しかし、ビジネスが環境に及ぼす影響や、生み出せる価値を多角的に見ることで、もっと大きな影響が存在していることに気づく。気づくことで、初めて、気にかけていけるようになります」

「それを一つの(経済的な)物差しではかってしまうと、切断されて外側に置かれてしまう。今まで見過ごしていたもの、例えば、サプライチェーンの特定の部分や、予想外の影響が発生する可能性も気にかけるようになると、どうビジネスに取り込んでいくかを考えるようになります。その評価も物差しも一緒に増やしていく考え方や態度が結局は重要になるのだと思います」

「意思決定において考えるべき事柄や、重視すべき価値観、そしてケアという概念。無限に存在する問題の中で迷いつつも、どのようにビジネスを営めば、多様な人間も生きものや自然も、相互に気遣いながらビジネスができるのか。葛藤しながらも、相互依存の関係性を維持すること。それを決して諦めない態度が大切だと思います」

その先にあるものに感謝できる瞬間を増やしたい

これまで、資本主義の経済の中でとりこぼされていた、「ケア」という概念。ビジネスと組み合わせることの難しさを実感しながらも、川地さんは諦めずに向き合い続ける。その原動力は、一体なんなのだろう。

「なるべく自分がやっていることが無意識に帯びてしまう力や、実践が及ぼす影響に、自覚的で、そして批評的でありたい。そう思っています」

「社会のためにとか、地球を救いたいというのがいちばんの動機ではなくて、もちろんそこにつながったらいいなとは思っていますが、結果論でしかなくて。やっぱり、自分のためにしかやってないから。自分が癒されたいから。自分が何となく生きづらさを抱えているからこそ、この『ケア』という言葉を使うようになったんだと思うんです」

「揺れ動き続けることに目を向けていろいろな大事さをこぼさないでいるから、より大変になっているのですが……そうした自分の今置かれてる状況も含め、大事なものが増えている中でも、何かを切り捨てたくもないし、全部になるべく真摯に答えたい──そんな欲求でしょうか。自分が今、抱えていることに真摯に向き合っていくことをギリギリやれるラインと、とはいえ生きるための活動としての経済面の両立ができたらいいなと思います」

「自分がいろいろなものとつながりあって、生かされてるような感覚は、自分も毎日感じられているわけではありません。余裕のない状況でご飯を食べていても、そこに感謝できていない自分も当然いるわけです。それでも、『ちゃんと、いただいている』という感覚や、その先にあるものに感謝や畏怖の感情、センス・オブ・ワンダーを抱ける瞬間が増えた方が楽しいと思っているし、やっぱりその感覚を信じているから、それをいろいろな人とシェアしたい。そう思います」

編集後記

「今」を生きる自分さえよければ、それでいい。そう思っている人が大半の世界で、そう思わざるを得ないような社会の中で、どんどん世界の課題は複雑になっている。

「どうにかしなければ取り返しのつかない世界になってしまう」と、頭ではわかっていながらも、私たちは日々の中で見たいものだけを見て、「生かされて」生きていることを、忘れがちだ。そしてそれは自分自身の「生き心地」にもつながっているのではないかと思う。

「それでも、『ちゃんと、いただいている』という感覚や、その先にあるものに感謝や畏怖の感情、センス・オブ・ワンダーを抱ける瞬間が増えた方が楽しいと思っているし、やっぱりその感覚を信じている」

川地さんの言葉を聞いて、腑に落ちた。ケアに満ちた世界は、きっと生きている心地がするだろうし、楽しい。それを隣にいる誰かと分かち合えることは、この上ない喜びだ。難しく考えずとも、そんなシンプルなことなのではないだろうか。

世界中の誰もがそんなふうに、自分の身近な“目に見えないもの”を含めて大切に想い、手触り感を持って生きること。それが今の世界には必要なのかもしれない。

【関連記事】人・生物・土壌の関係を捉え直す。リジェネラティブ農業の事例3選

【関連記事】命の循環を描くアーティストの作品から考える、私と環世界の「あいだ」

【関連記事】床を拭かないアイヌ民族から考える、私たちとモノの良い関係とは

【関連記事】「死の肩たたき」は、未来の世代のことを考える長期思考のカギとなるか

【参照サイト】Deep Care Lab

【参照サイト】公共とデザイン