今の世界経済は、企業や産業、国家が毎年利益を増やさなければならないという成長を前提に構築されている。一方で、近年その成長の限界が指摘され始めている。地球上のどの自然システムにも成長はピークを迎える瞬間があり、それを過ぎると成長は有害にさえなり始めるのにもかかわらず、なぜ経済において、私たちは成長を求め続けるのだろうか。そうした行き過ぎた資本主義が、私たちを取り巻く気候危機や生態系の崩壊を引き起こしているのではないだろうか。

2023年5月、欧州議会は「Beyond Growth(ビヨンド・グロース)」会議を開催した。これまでのGDP成長を目標とするのではなく、エネルギーや物質の使用を減らし、人間のウェルビーイングに焦点を当てた経済活動を推進することを呼びかけたのだ。それ以来、主要な科学雑誌も含む多くのメディアが、脱成長運動について取り上げるようになった。

そうした世界的な流れを受けて2024年3月にスペイン・バルセロナで開催されたのが「Growth vs Climate(経済成長と気候を考える)」会議だ。バルセロナ自治大学の環境科学技術研究所(ICTA-UAB)主催の本会議は、世界的な気候危機や緊急の環境課題に取り組むことを目指し、海、土地、都市、消費、政策の5つのテーマで白熱した議論が行われた。

前編はこちら▶️スペインで「経済成長と気候危機」を考える会議が開催。脱成長をめぐる注目の論点は

私たちはどのようにすれば人間のウェルビーイングをプラネタリーバウンダリーの中で維持できるのか、またどのような政策があれば、経済成長のみに依存することなく、社会を繁栄させることができるのか。今回は、IDEAS FOR GOOD編集部が参加したGrowth vs Climate会議での議論の中から、開催地であったスペイン・バルセロナの「市民参加型」の取り組みにフォーカスしていく。

ICTA-UAB DirectorであるIsabel Pont氏の基調講演

※ Growth vs Climate会議の一部の時間帯では、セッションがパラレルに行われ、IDEAS FOR GOOD編集部は一部のセッションにのみ参加した。そのため本記事は、Growth vs Climate会議全体のまとめではなく、発表者の見解をもとに筆者が意見を述べたものである。

目次

世界で議論される、「脱成長」の概念を取り入れた包括的なまちづくり

会議が行われた2024年3月、バルセロナ市を含むおよそ200の自治体が水不足に陥り、緊急宣言が発令されていた。会議中、多くの発表者がスペインの水不足問題に言及し、「気候危機はもはや未来のことではなく、すでに現実の問題となっている」と強調されていたのが印象的だった。

オープニングスピーチでは気候正義についての課題提起がされた。今私たちが直面している気候危機の原因と影響は、世界各国で均等に分かち合えるものではない。それはつまり、最も深刻な影響を受ける国々は、必ずしも気候危機の主要な原因を作り出している国々ではないということだ。

気候変動の影響を最も受けやすい国々はしばしば温室効果ガスの排出が少ないグローバルサウスの国々である一方で、主要な原因を作り出しているのは多くの場合、CO2の高排出国であるグローバルノースの国々だ。

基調講演のグラフィックレコーディング|Illustration by JAVIRROYO

そうした中、一部のグローバルノースの地域では、すでに「脱成長」への道が模索されている。たとえばニュージーランドでは、Jacinda Ardern(ジャシンダ・アーダーン)元首相が「ちょうどよい成長」を提唱した。彼女は、経済の目的は成長そのものではなく、環境の制約の中で全ての人ができるだけ良い生活を送れるだけの成長であるべきだと述べている。

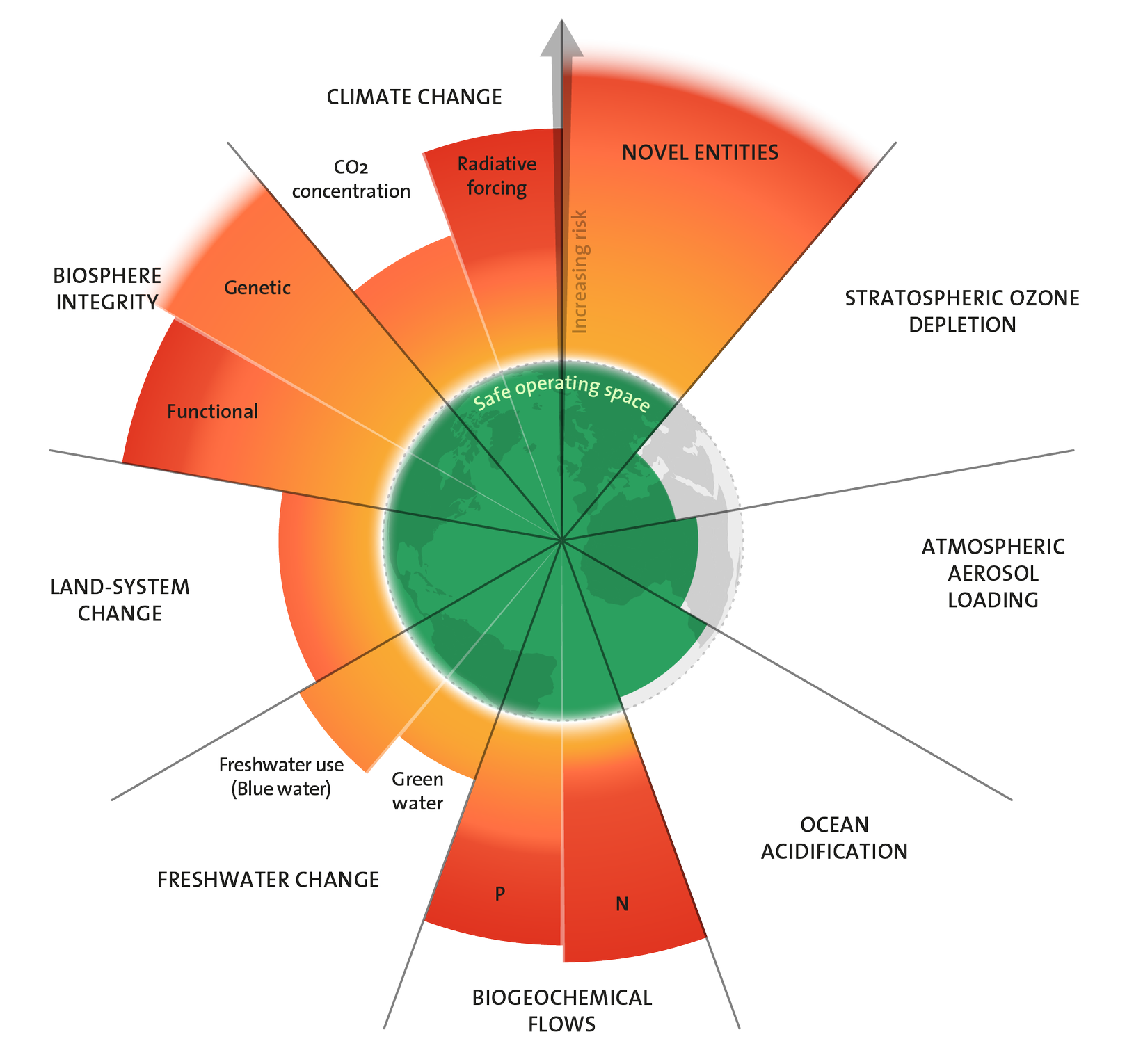

そしてこれこそが、英オックスフォード大学の経済学者ケイト・ラワース氏が提唱する「ドーナツ経済学」と呼ばれるモデルが目指す世界だ。ドーナツ部分は持続可能な生活のゾーンを示しており、ドーナツより内側(中心)の空洞は、エネルギーや水、住宅など、人々が暮らす上で必須のものが欠乏している状況を示している。

Image via Stockholm Resilience Center, Stockholm University

環境的持続可能性と社会的公正を両立させることを目的としたこのドーナツ経済は、20世紀の新自由主義経済や古典経済学の基本原則を覆し、21世紀のエコロジカル経済学の視点を取り入れている。

バルセロナ市のドーナツ経済

バルセロナ市は、約20年前からローカルアジェンダ21の一環として持続可能な開発に取り組む。そして現在はドーナツ経済の枠組みを採用し、都市の発展を包括的に進めており、ドーナツ経済導入の成功事例として世界から注目されている。

バルセロナ市の取り組みは、「都市ポートレート」という4つのマトリックス指標を用いて、ローカルおよびグローバルな環境・社会の側面を分析することから始まった。このポートレートは、データ分析(定量的指標)とコミュニティの意見(定性的評価)の両方を組み合わせ、バルセロナ市がどのようにしてドーナツ経済の枠組みに適合するかを示している。

ドーナツ経済は、単なる理論ではなく、実践的なツールとして機能することを特徴としているが、以下がバルセロナ市で実施された具体的な政策である。

-

- 公営住宅の建設:住宅問題に対処するために2015年以降、公共住宅の建設を大幅に増加させ、特に低所得世帯や若者を対象とした住宅政策を強化している。

-

- 再生可能エネルギーの推進:再エネ普及を目指し、エネルギーインフラの改良に取り組んでいる。例えば、ソーラーパネルの設置を奨励し、市内の公共施設や新築建物において再エネ利用を促進。また、エネルギー効率の向上を図るため、既存の建物のエネルギー改修も進めている。

-

- 持続可能な交通システム:交通分野では、公共交通機関の拡充や自転車インフラの整備を進めている。具体的には、新しい地下鉄路線の建設や既存の路線の拡張、自転車専用レーンの整備。また、電動バスの導入やカーシェアリングプログラムの拡大も行う。

-

- 都市緑化:市内各地にコミュニティガーデンを設置し、住民が自ら農作物を育てることができるスペースを提供。これにより、都市の緑地面積を増やし、住民のエコロジカルフットプリントを減少させることを目指す。

-

- 廃棄物管理と循環型経済:廃棄物の分別収集システムを強化し、リサイクル率の向上を目指している。また、循環型経済の一環として、修理可能な製品の使用やリサイクル可能な材料の使用を奨励。

-

- 教育とコミュニティの関与:教育活動や市民参加を促進。市民参加型のプロジェクトを通じて、コミュニティ全体で持続可能な都市づくりに取り組む意識を醸成。学校やコミュニティセンターでのワークショップやセミナーを通じて、エコロジカルな意識を高める活動を行う。

ドーナツ経済学のモデルに基づき、最も目標から離れている指標を優先し、その原因を分析、「無限の経済成長」ではない改善策を見つけていく。また、これらの施策は市民参加型のワークショップやディベートを通じて提案され、実行に移されるなど、住民が議論に加わるプロセスを重視していることもバルセロナの特徴である。

バルセロナのドーナツ経済の実践について研究を行うClaudio Cattaneo氏の発表(Masaryk University・生態経済学研究者)。

バルセロナにみる「コモンズ(共有財産)」の視点。社会的共通資本を住民の側に取り戻す

経済成長を追求せず、環境と社会の調和を目指す脱成長の概念と、水や医療などの共有資源をコミュニティで共同管理することで、社会的公平性と持続可能性を促進する概念「コモンズ(共有財産)」の関係性は深い。

資本主義経済はこれまで、コミュニティで管理されてきたこれらの共有資源に対しても値段をつけ、商品化してきた。「コモンズ」をテーマにしたセッションでは、そうしたコモンズにおいて、生産、消費、ガバナンスを再び民主化することが、非民主的な資本主義の成長に対抗する手段となるのではないかという議論がされた。

バルセロナはもともと、オーバーツーリズムや住宅不足、家賃の高騰、水道・電気料金の値上げなどに悩まされていた。一般的な市民が、もはや普通に暮らすことが難しくなってしまった状況がある。

Image via Shutterstock

そうした住民の問題に対処するため、2015年に市民の政治運動として結成されたのが地域政党「Barcelona en Comú(バルセロナ・イン・コモン)」である。「バルセロナを住民に返そう」というスローガンのもと、地域レベルでの民主主義を強化するために活動する団体だ。

この投稿をInstagramで見る

こうした地方自治体を基盤とした政治および社会運動で、間接民主主義ではなく住民が直接的に政治に参加できる仕組みを構築することを「ミュニシパリズム(Municipalism)」という。そしてスペイン・バルセロナは、そのミュニシパリズム発祥の地だと言われている。

まちづくりに参加する権利をすべての人にオープンにし、社会から阻害された人々を議論に積極的に参加させる。そうすることで、富裕層だけでなく全ての人がアクセスしやすい都市をつくりだしているのがバルセロナのやり方なのである。

市民による市民のためのまちづくり。スーパーブロックプロジェクト

2016年から始まったバルセロナの「スーパーブロック(Superblock Project)」構想はそのミュニシパリズムの代表例として世界的にも注目されている。市内の一部の地域で自動車の優先順位を下げるブロックをつくり、ウォーキングやサイクリング、市民活動など、さまざまな用途に解放。自動車による騒音や大気汚染の低減を目指し、市民の安全と健康を守るとともに、公共空間の利用価値を高め、地域コミュニティの活性化を促進しているのが特徴だ。現在では多くの住民から支持されており、今後10年間で500に増やす計画があるという。

Photo by Erika Tomiyama

スーパーブロックでは、緑化された空間や、子どもの遊び場、広場などの新たな公共空間が生まれ、人々が集い、交流する場となっていた。また、市民が自動車を降りてゆっくりとしたスピードで歩くことで地元の商店にお金を落としやすくなることから、地元商業の促進にも活用されている。

市民の意見を吸い上げるデジタルプラットフォーム

他にも、バルセロナ市には「デシデム(Decidim)」という公共政策の策定や都市計画において市民の意見を反映させるためのデジタルプラットフォームが存在する。市民は街についての提案を投稿したり、他の提案にコメントや支持を表明したりすることができ、市民が政策提案やプロジェクトに関与することができる仕組みだ。

プラットフォームはオープンソースであり、誰でもそのコードを利用したり、改良を加えたりすることができる。また、政策決定のプロセスも公開されており、市民はどのように決定が行われたかを追跡することが可能だ。

この投稿をInstagramで見る

コモンズの概念は、資源の共有と共同管理を通じて、社会の民主化と持続可能性を促進し、紛争緩和にも寄与するといわれている。これにより、成長に依存しない形で社会を維持し、多様な文化的背景を持つ人々が共存できる社会を構築することが目指されている。

スペイン・カタルーニャと社会的連帯経済(SSE)の歴史

そうしたスペインの市民参加型の包括的なまちづくりを取り上げる際に、切っても切り離せない文化として挙げられるのが、バルセロナを含むカタルーニャ州に古くから根付く協同組合運動の歴史である。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、カタルーニャでは労働者の権利を守るために多くの協同組合が設立された。この協同組合運動が、地域社会の連帯感と共同体意識を強化し、現在の社会的連帯経済(SSE:Social and Solidarity Economy)の基盤を築いたといわれている。

カタルーニャには、農業、住居、労働者協同組合など多岐にわたる約4,500の協同組合と約7,422の社会的企業が存在し、これらは年間で約78.5億ユーロの経済効果をもたらしている。協同組合は、労働者が自分たちの職場を所有し、運営する企業形態である。つまり、従業員自身が会社の経営に参加し、意思決定を行う。協同組合の目的は、利益を最大化することではなく、メンバー全員の利益や福利を向上させることにある。

例えば、「Cooperativa Integral Catalana(CIC)」は、カタルーニャで最も影響力のある協同組合の一つで、社会をボトムアップから再構築することを目的とした「オープンな協同組合」運営を行う。透明性が高く、メンバー全員が自由に参加し、意見を出し合うことで、協力しながら運営をしていくものだ。

スペインでこうしたSSEが発達した背景には、カタルーニャ政府が社会的連帯経済を支援するための政策やプログラムを実施していることにある。カタルーニャ自治政府は2016年に「社会的連帯経済の促進に関する法(Ley de fomento de la economía social y solidaria)」を制定。この法律は、協同組合、社会的企業、労働者協同組合、消費者協同組合、共同住宅などの組織形態において、SSE企業への財政的支援や技術的支援を含んだものである。

また、カタルーニャでは、SSEセクターのネットワーキングと連携が盛んに行われている。例えば、「Xarxa d’Economia Solidària(XES)」は、カタルーニャにおける社会的連帯経済の主要なネットワークであり、SSE組織間の協力と知識共有を促進している。XESは、フェアトレード、エコロジカル経済、社会的包摂などのテーマに取り組む多くの団体をまとめている。こうしてカタルーニャは、古くから従来の市場経済に依存しない、多様な経済モデルを推進しているのだ。

この投稿をInstagramで見る

バルセロナのまちづくりに取り入れられたフェミニスト的視点

「フェミニズム」をテーマにしたセッションでは、フェミニストの視点をまちづくりに取り入れたらどうなるかという議論がされた。一体どのような経緯で研究が進んでいるのだろうか。

90年代後半から、バルセロナの都市は気候変動対策を戦略的開発、都市経済、開発計画に自発的に取り組み始めた。特に、ECRE(European Coalition for Responsible Economy)やC40 Citiesといった多国籍組織や地方自治体が主導する形で気候変動に対処していたのだという。

2010年代に入ると、都市だけでは気候変動に対処できないという認識が生まれ、社会正義の優先事項と合わせて取り組む必要があることが明らかになった。現在は、この社会正義の取り組みと都市ガバナンスの交差点が何になるか、どのように実施されるかが模索されている。

バルセロナのケア・センタード・シティの取り組み

バルセロナは、気候変動の影響や、負担、利益を公平・公正に共有し、弱者の権利を保護するという人権的な視点である気候正義を横断的に制度化しており、政府部門だけでなく、フェミニズムの視点をあらゆる政策に取り入れているのが特徴だ。ケアの倫理と政治を都市計画の中心に据えることで、周縁化された世界とまちを結びつける「ケア・センタード・シティ(Care-Centered City)」の概念という多岐にわたる取り組みを行っている。

都市計画や政策の基盤として「ケア」を据えることで、社会的に弱い立場にある人々や地域を支援し、全体の福祉を向上させることを目指している。具体的には、公共交通の整備、歩行者専用道路の増設、緑地や公共スペースの拡充などが含まれる。フェミニストの専門家が地方自治のあらゆる省庁に働きかけ、ケアを都市デザインと気候変動対策の中心に据えることを目指しているという。

また、バルセロナにおけるケアの概念は、単なる福祉サービスの提供にとどまらず、都市全体の構造や機能にまで広がっている。フェミニストの視点を取り入れることで、ケア労働の重要性を認識し、社会的に評価することを目指しているのだ。

バルセロナに拠点を置く「Col·lectiu Punt 6」は、2005年以来フェミニストの視点から日常の経験を通じて都市空間を再考し、変革を目指している。彼らの取り組みは、ジェンダー平等やインクルーシブな都市デザインを推進するために、都市のインフラや公共スペースの設計と利用に関する新しいアプローチを提案している。

同団体はVira協同組合と共同で、バルセロナにある学校の校庭に対して空間利用の不均衡を解消し、ジェンダーや世代間の関係を強化することを目的とした調査を実施。ジェンダー視点からの評価とデザインを行い、4つの校庭に対し、教育的な環境を整えた。

また、ジェンダーの視点を取り入れた教育インフラのガイドや、フェミニストの視点で見た持続可能な都市モビリティ計画に関するガイドなどもサイトで公開している。

この投稿をInstagramで見る

都市緑化計画に欠かせない、ジェンダーの視点

他にも、バルセロナではバルセロナ自治大学に所属するAmalia Calderón-Argelich氏らにより、気候正義を実現するための実験的プロセスが進められている。背景として、これまで都市は歴史的に男性中心の生産的な労働領域のニーズを満たすように設計されており、女性は私的領域での(無給の)ケア労働に追いやられてきたという歴史がある。

この歴史の延長線上において都市の緑化を考える際、環境正義に関する研究により、一部の社会的に弱い立場にあるグループが都市の緑化において不公平に直面していることを示す論文が増えている。さらにそうした不平等が都市緑化の設計においてフェミニズムのレンズを通してどのように考慮されるべきかについては、あまりにも注意が払われていないという。

そんななか「Pla Natura Barcelona 2030」は、2050年までにバルセロナの緑のインフラを整備し、都市全体に公平でアクセス可能な緑地を提供することを目指す戦略的計画である。健康や気候変動への適応を最大限に支援し、自然環境の保全と市民の参加を促進するものだ。

バルセロナの公共空間を増やす取り組みに関しては、ニューヨーク、ベルリン、パリ、ロンドン、モントリオールなどが参考にされたものの、これらの計画には「ジェンダー」や「ジェンダー平等」に関する記述がなかったという。ジェンダーと緑地の関係について唯一言及し、取り組もうと動いたのがバルセロナだったのだ。

Photo by Erika Tomiyama

女性は公園で本を読んだり、ただただリラックスする時間を過ごしたりするなど、緑地を異なる方法で使用し、認識する傾向があることがわかっている。そうした中で、ジェンダー視点で女性や子ども、障害者、高齢者らが子どもたちを学校に送るときや買い物をするとき、自然との接触がどのように健康に関与するかという研究が進んでいる。

都市緑化計画と戦略における社会正義とジェンダー平等を評価する試みがバルセロナで取り組まれていることは、表面的かつ非構造的な方法で都市計画を進める他の自治体に新たな気づきを与えるだろう。

編集後記

脱成長に関する議論は、今回取り上げたスペインのみならず、欧州全体で議論が白熱してると感じる。会議では、脱成長はもはや単なる政治的なスローガンではなく、より広範な生命の持続可能な発展を目指すための概念であることが強調されていた。

一方で今回のセッションに参加していたアメリカ出身の研究者のDeli氏は、「アメリカにはアメリカンドリームという人々に浸透した概念があり、多くの人々が努力すれば成功できると信じているため、脱成長のアイデアが受け入れられにくい」

とも話していた。脱成長政策を進めるためには、それぞれの国で市民が望む政策を考え、その理由を探る必要があるだろう。

Growth vs Climate会議で繰り広げられる複雑な議論を聞きながら考えたのは、脱成長の概念を私たちが取り入れたとき、私たちの人生は、日常は、個人単位でどのように変わるかということだ。

労働時間の縮小はよく脱成長の事例でもあげられるが、少なくとも私たちは今の働き方を変えることになるかもしれないし、生活のペースはスローになるかもしれない。脱成長研究者のジェイソン・ヒッケル氏が言うように、「時間が自分に戻ってきた」と感じるかもしれない。ただ、会議中どの発表者の話を聞いていても、結局この概念の先に人々が目指すことはシンプルに、「豊かさ」や「幸福」であるということを感じた。

心理学者Brooks Arthur C.によると、人間の幸福の方程式は非常に単純だという有名な話がある。

人間の幸福とは、「持っているもの」を「望むもの」で割ったものです。したがって、より幸せになるには二つの方法があります。一つは「持っているもの(分子)」を増やすこと、もう一つは「望むもの(分母)」を減らすことです。

フランスの哲学者Serge Latouche(セルジュ・ラトゥーシュ)氏は、「脱成長」の軸となる価値観として「節度のある豊かさ(abondance frugale)」という概念を提唱している。脱成長に関しては議論が絶えず、世の中の課題は複雑で、何が正解かは未だわからない。しかし事実なのは、地球は確実にプラネタリーバウンダリーの限界に近づいていることだ。その認識のうえで私たちは、自らが望む幸福の尺度は適切なのか、それに対してどう複雑な課題に向き合うべきかが、今問われている。

アイキャッチ画像:BadPixma / Shutterstock.com

【参照サイト】gencat.cat

【参照サイト】COCETA

【参照サイト】Euricse

【参照サイト】Platform Co-op

【参照サイト】Degrowth can work — here’s how science can help

【参照サイト】Greening plans as (re)presentation of the city: Toward an inclusive and gender-sensitive approach to urban greenspaces

【参照サイト】社会的連帯経済を推進する15の措置()

【関連記事】スペインで「経済成長と気候危機」を考える会議が開催。脱成長をめぐる注目の論点は

【関連記事】脱成長とは何か。世界で広がる“成長神話”への懐疑

【関連記事】【パリ視察レポ】「脱成長」始まりの国フランス。市民に学ぶ「節度ある豊かさ」とは?(Beyond Circularity 2023)