「サステナビリティ」という言葉が、私たちのデスクやミーティングで、あるいは友人と囲む食卓でごく自然に語られるとき、その背後にある“生きるための必死さ”は、どれだけ見えているだろうか。私たちが語るそれは、遠いどこかから輸入された、画一的な「正解」なのかもしれない。

日本サステイナブル・レストラン協会(SRA)が手がける連載シリーズ「FOOD MADE GOOD」第21回で紹介するのは、熊本市のイタリアンレストラン「antica locanda MIYAMOTO」。

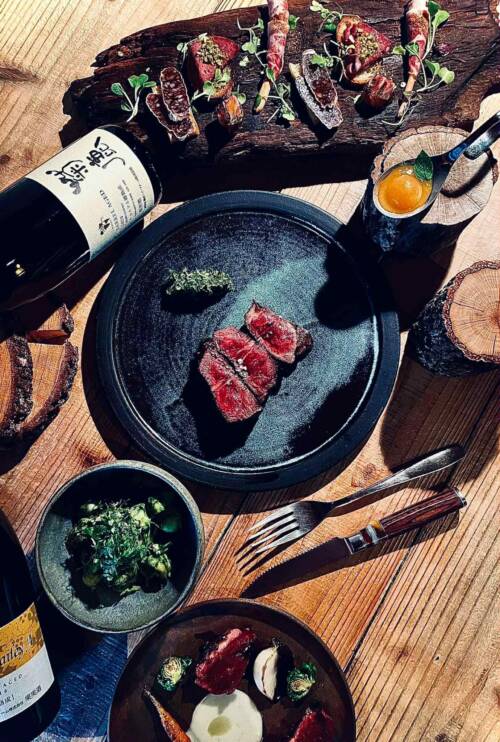

薪や炭の炎で焼き上げる熊本あか牛を中心に、地元の四季を映す食材を使ったコースを提供する同レストランは、SRAが主催する「FOOD MADE GOOD Japan Awards 2024」で調達部門の最高賞「BEST調達賞」にも選ばれている。antica locanda MIYAMOTOの実践は、日本の風土に根ざしたサステナビリティのあり方を示している。

「環境維持のためでは、誰もやりませんよ。ここではみんな、生活(経済)のためにやっているんです」

antica locanda MIYAMOTO・オーナーシェフの宮本健真氏の言葉は、都市部で語られる「サステナビリティ」や「環境保護」といった高尚なスローガンだけでは、地方の現場では必ずしも行動の原動力にならないという現実を映す。しかしそれは諦めではなく、生活を支える経済の動きこそが、持続可能な未来を形づくる力になり得るという確信の表れでもある。

イタリア修行時代に出会った、郷土愛を示すカンパニリズモの精神を大切にしながら、故郷・熊本で築く宮本氏の活動は、単なる地産地消にとどまらない。それは、「この土地で生きる」という覚悟に根ざした、地に足のついた実践である。

宮本シェフ

「おらが村」の誇り。イタリアで出会った日常の風景

宮本氏の哲学の原点は、約30年前のイタリア・トスカーナにある。修業先のレストランでは、裏庭の畑で採れた野菜を使い、近所で作られたチーズを料理に使うことが当たり前だった。

「レストランの裏庭に行くと畑と川があって。裏山の丘の上に行くと、昔からの薪窯でパンを焼いているパン屋もある。そこにあるもので料理を完結させるというのが、当たり前の世界でした」

イタリアの人々は、自分たちの土地の鐘の音が届く範囲にある文化や食材を誇りに思う“カンパニリズモ”の精神を、日常の中で自然に体現していた。故郷の食材を愛し、その土地ならではの料理に誇りを持つ。全国に共通する一つの「イタリア料理」という枠組みはなく、ロンバルディア料理やトスカーナ料理など、多様な地方料理が並び立っている。その土地の文化を大切にするこの姿勢に、宮本氏は強く心を惹かれたという。

「マルシェに買い物に行く人も多くて、みんな地元のものを愛するし、おばあちゃんの料理が一番だと思っている。そういう文化を、自分なりに熊本で体現したいと思ったんです」

その想いを胸に、20年以上前に故郷で店を開いた。しかし当時は、地元客から「なぜ熊本に住んでいるのに熊本のものを食べる必要があるのか」という声も少なくなかったという。

流通が全国に広がり、どこでも同じ食材が手に入る時代。土地に根差すことの価値は、まだ広く共有されていなかった。それでも宮本氏は、イタリアで見た「当たり前の風景」を熊本で少しずつ形にしていった。

千年の草原を「食べる」。消費を希望に変える発想

宮本氏の活動の中心には、熊本が誇る和牛「あか牛」と、1000年以上にわたり人々の営みによって守られてきた阿蘇の草原がある。日本の和牛流通量のわずか3%しかない希少なあか牛は、この草原と深く結びついている。宮本氏自身も、阿蘇地域世界農業遺産協会の顧問を務め、同地域が世界農業遺産に認定される際の立役者となった。

阿蘇の草原は、放牧や春先の野焼きによって多様な生態系が維持されてきた「半自然草原」だ。人の手が入らなければ、やがて森林へと姿を変えてしまう。しかし、農業の近代化や担い手不足により、この営みを続けることは年々難しくなっていると、宮本氏は危機感を抱いている。

阿蘇の草原

宮本氏が重視するのは、多くの活動が掲げる環境を「守ろう」という言葉ではなく、現場で生きる人々の暮らしの持続性だ。その背景には、地域経済の成り立ちがある。

そこで宮本氏が選んだのは、「食べる」ことで草原を未来へつなぐ方法だった。阿蘇の草原で放牧されたあか牛は、生命力の強いススキやカヤなどの草を食べることによって、それらの草丈を抑える。これにより、これまで光が届きにくかった地面に光が差し込み、多様な植物の成長が促される。その結果、500種以上の多様な植物が芽吹き、生態系はより豊かになる。また、草丈が短くなることで野焼きも安全かつ容易になり、草原管理の負担軽減にも繋がるのだ。

こうして育ったあか牛は料理となり、人々のから支払われる対価が生産者の収入となる。その収入が、再び牛たちを草原に放つ原資となり、雄大な生態系を未来へつなぐ力になる。それは「環境維持のため」という理想論ではなく、地域で生きる、現実に根ざした言葉でもある。

「守るのではなく、今あるものをどう生かして新しいビジネスにするか。僕らのあか牛を、都会の人々においしく食べてもらうことが、何より大事なんです」

阿蘇の草原と、あか牛

災害からの学び。薪火がつなぐ都市と里山の循環

宮本氏が現在の料理スタイルにたどり着いたきっかけは、2016年の熊本地震だったという。電気もガスも止まり、近代的な調理設備が使えない状況で、「自分はテクノロジーがなければ料理ができないのか」という問いに直面したという。

その中で宮本氏が選んだのが、炭火などの自然の炎だった。特に、避難所の炊き出しで多くの料理を作る中で、薪や薪火が持つ調理の力強さと奥行きを再認識したという。この経験を経て、当時のレストランには小さな薪火の調理台を作った。料理はよりシンプルに、素材の力を最大限に引き出す方向へと進化した。

薪には災害時の間伐材や、里山管理で発生する木材を活用する。お店の木の棚やテーブル、壁などに使われている木材には水害で出たものも含まれているが、薪として使用するものは間伐材である。調理という行為を通じて、森林管理にも寄与している。

「おいしい料理を作ることが、地域の自然や暮らしの循環を支えることにもつながる」。一つの行為が複数の意味と役割を持つことを、宮本氏は体現しているのだ。

「自分はアーティストではなく、職人でありたい」と、語る宮本氏。料理人は毎日同じ素材と向き合い、その中で昨日より今日、今日より明日と技術を深めていく。流行に左右されず、同じ土地と素材に寄り添い続ける姿勢。その根底には、「我々田舎にいる人間はそこから逃げれない」という覚悟があるという。日々の営みを通じて土地とつながり続ける、その継続こそが彼の料理の基盤になっているのだ。

antica locanda MIYAMOTO店内

欧米基準に頼らない、「故郷の言葉」で語るサステナビリティ

宮本氏のレストランには、熊本の生産者たちと築いてきた関係や、土地の風土が息づいている。料理や仕入れの判断も、必ずしも国際的なサステナビリティ基準に沿っているわけではない。むしろ、そうした欧米発の画一的な評価軸に対し、「それだけが正解なのか」という疑問を投げかける存在だ。

「ヨーロッパの考え方が世界的な基準として広く受け入れられていることは理解しています。ただ、それと同時に、日本には独自の食文化の多様性があり、その背景にある文化そのものが、海外の人々に愛されている理由の一つではないでしょうか」

「FOOD MADE GOOD Japan Awards 2024」で調達部門の最高賞「BEST調達賞」に選ばれた様子

宮本氏は、自分たちの土地の言葉でサステナビリティを語り直そうとしている。その一例が、絶滅危惧種との向き合い方だ。アワードの審査で不利になることを承知のうえで、国が漁を認めている範囲の量だけ、絶滅危惧種の魚を料理に使うことがあるという。

「もちろん、国交省が取っていいと言っている範囲ですが、それを活用することで、日本で魚屋が減っている現状や、その背後にある文化を知ってもらうことができる。文化を伝えることが、結果として保存につながることもあると、僕は思っています」

食べられなくなれば、その存在も、それにまつわる物語も忘れられてしまう。あえて提供することで関心を集め、価値を再認識し、そこから文化や環境の未来を議論する場が生まれる。この姿勢は、単に守ることとは異なる、能動的な文化継承の形といえるかもしれない。

阿蘇のあか牛

欧米由来の基準や言葉に頼らず、「熊本」という土地に根づいた感覚でサステナビリティを考える宮本氏。その語り口には、地域の人々が代々受け継いできた暮らしの知恵や、命と向き合う独自の価値観が息づいている。宮本氏が紹介してくれたのは、90代の地元の方から聞いた、今ではなくなってしまった習慣の話だ。

「90代の人たちに話を聞くと、牛が(谷に落ちて)怪我したりするときがあるわけです。そうすると何をするかっていうと、そこに穴を掘って埋めるんです。

10日ぐらいしたら、みんなね、香典を持ってくるんですって」

ヨーロッパの人々が聞けば驚くかもしれないこの光景。集まった香典へのお返しとして、土の中で微生物により熟成された牛肉が、集落の人々に振る舞われたという。それは、命を尊び、余すことなくいただく、日本的なアニマルウェルフェアの一つの姿だ。

かつての暮らしの中には、命を無駄にせず大切にいただく知恵があった。その姿勢は、形を変えながらも現代の農家の営みに受け継がれている。たとえば、経済合理性だけを考えれば、あか牛ではなく、より高値で取引される黒毛和牛へ転換する選択肢もあったはずだ。

「でもなんであか牛をそのまま続けてやってきたかというと、やっぱりね、あか牛飼ってる農家さんたちは、あか牛が好きなんですよ」

効率や基準では測れない「好きだから」という愛情。それこそが、文化と営みを未来へ繋ぐ、何より確かな原動力なのだ。サステナビリティとは、必ずしも国際的な基準に合わせることではない。その土地の歴史や風土、人々の愛情といった「故郷の言葉」で語り直すことができるものだ。

編集後記

取材を通して、宮本氏の言葉は幾度となく胸に響いた。それは、私たちがいかに安全な立場から「サステナビリティ」を語っているのかを突きつけられたからだ。

経済的な豊かさなくして、文化や環境の継承は可能なのか。この問いが、取材を通じて何度も投げかけられてきた。そして同時に、「『生活(経済)のため』という人間の奥底にある動機を肯定し、それを社会全体の豊かさに繋げる仕組みが必要だ」という答えが、日々の営みを通して示されていた。

宮本氏は、大地や生産者の想いを、その翻訳者として、都市の消費者が理解できる形に変えて届ける。その一皿は、熊本という土地の過去と現在、そして未来を結び、食べる人に大切な問いを残すのだ。

【参照サイト】antica locanda MIYAMOTO