近年「サーキュラーエコノミー」に注目が集まり、循環させることを前提とした資源利用やものづくりがさまざまな業界で試みられるようになった。しかし、あまりに多くの場面で「循環」という言葉を耳にするあまり、「循環=善」という単一的な考えに陥ってはいないだろうか。そうした時代だからこそいま一度、「完全な循環は可能なのか」「消費者とのどのような関係が『質の高い』循環を作るのか」という問いに立ち戻って考えてみたい。

イギリス・ロンドンを拠点に活動するデザイナーのThomas Leechさんは、エレン・マッカーサー財団のプログラムで、循環する子ども靴「Shoey Shoe」のプロジェクトを考案した。実際にものを触り、感じながら、製品づくりに携わるプロダクトデザイナーは、製品を「循環」させることについて、どのような想いを抱いているのだろう。実際にプロダクトを使う人、プロダクトを販売する人、そしてプロダクトを設計する人の立場を行き来するThomasさんだからこそわかる、「循環」の現場の生の声を聞いた。

話者プロフィール:Thomas Leechさん

プロダクトデザイナー/Department 22共同創設者

プロダクトデザイナー/Department 22共同創設者

人間中心のデザインやカスタマーリサーチを専門とする。Royal College of Art修了。サステナブルな素材とデザイン思考を使ったカスタマーエクスペリエンスの変革に熱心に取り組む。未来の素材に関するエキスパートでもあり、現在はBurberry Future Material Research Groupの研究員としてサステナブル素材の開発に取り組む。

ラグジュアリーブランドのデザイナーからサーキュラープロダクトデザイナーへ

Thomasさんは2013年まで、イギリスのラグジュアリーレーベルであるMulberryのデザインチームの一員として働いていた。そこでの経験がShoey Shoeにインスピレーションをもたらしたのだという。

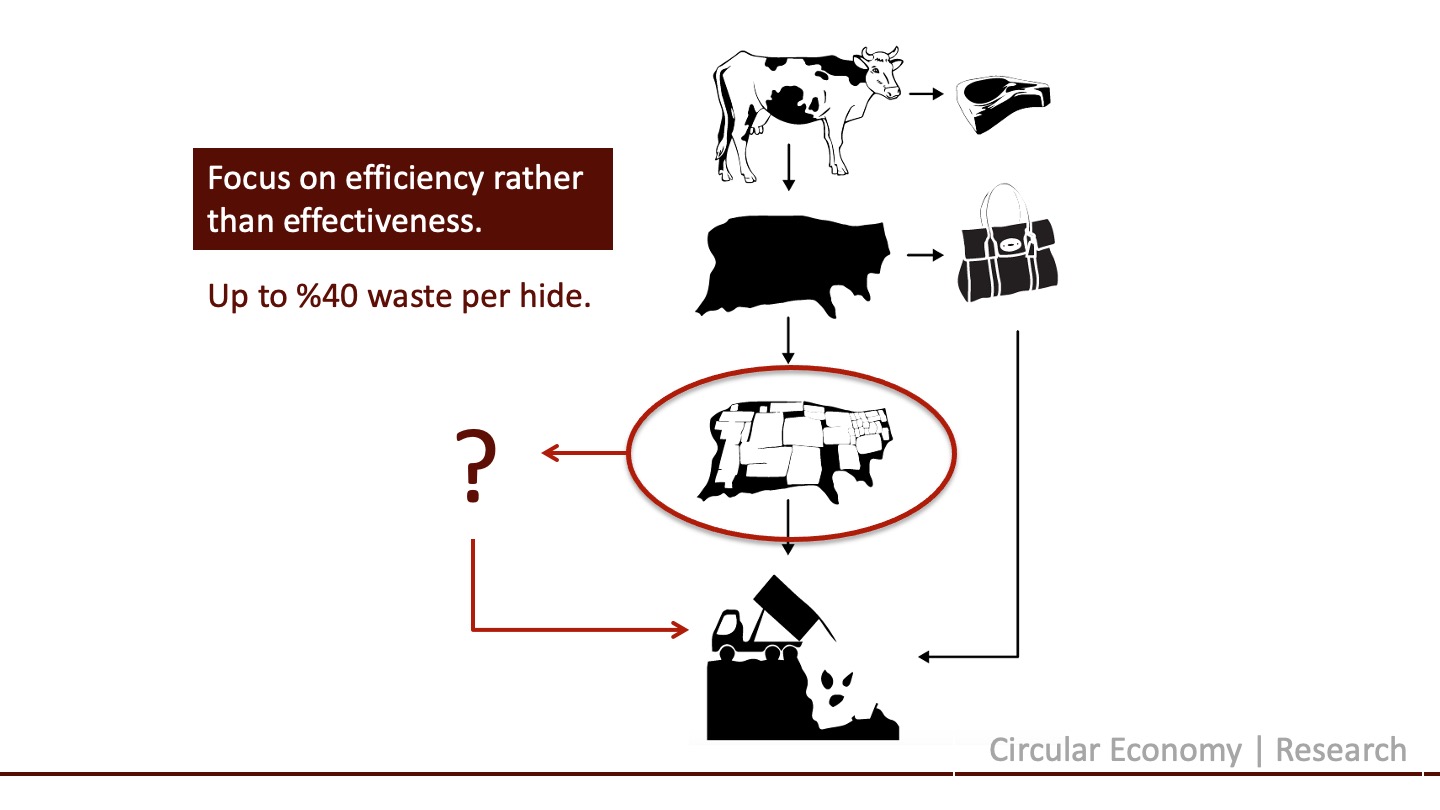

「『サステナビリティ』というテーマは、プロダクトデザイナーとしてずっと気になっていました。それは私がマテリアルに多く触れる仕事をしていたからだと思います。Mulberryで働いていたときに気づいたのは、大量のマテリアルのインプットがありながら、使えるのはほんの一部で、非効率(廃棄物)が多いということです。しかしそのときは、その大きな問題に気づいていながら、なかなかその解決に取り掛かる時間と労力が持てませんでした。

そこで、さらに自分の関心を追求すべく、2014年にRoyal College of Artに入学し、プロダクトデザインの分野で修士号を取得しました。在学中、サーキュラーエコノミーの視点からプロダクトデザインをブラッシュアップさせたいなと思い、エレンマッカーサー財団によるシュミット奨学金というプログラムに登録し、様々な国の学生とともに学びました。当時のプロジェクトとしてShoey Shoeが誕生したのです。」

「当時の私の関心は『レザーの廃棄』にありました。牛に関して言うと、肉は食用に、革はバッグなどに加工されています。そしてそれ以外の部分はどうなっているのかというと、すべて埋立地に捨てられている状態なのです。『レザーの余剰から何ができるか?』──いろいろとアイデアを出して考えついたのがShoey Shoeのプロジェクトでした。」

余剰のレザーを使ったサーキュラープロダクトの試み

「『レザーの余剰から何ができるか?』という問いは、私をいろいろな実験へいざなってくれました。当時は学生であったこともあり、のりを使わない靴を制作したり、「折り紙」にインスパイアされたデザインを試したり、色々と実験ができたのです。レザー会社のPittardsと建築会社のMike Wyeをマッチングさせ、レザーの塵から建築用のブロックを作ったこともありました。これらはすべてShoey Shoeに直接つながる技術ではありませんでしたが、レザーのごみについて深く考える旅の一部になりましたね。

あるとき、ドイツのBADERという会社の試作品を見に行ったのです。BADERはレザーの塵とレジンを配合させて、新素材を作っている会社でした。そこでステーショナリーケースの試作品を見たのですが、ほのかにレザーの香りがして、耐水性もある……直感的にこれは靴底の素材にぴったりだなと思いました。試しに大人の靴を制作したところ、膨大な時間がかかったため、より少ない部品で作れる子ども靴を製作したのがShoey Shoeの始まりでした。」

「子ども靴」にまつわる問題

素材からインスピレーションを受けて、子ども靴に興味を持つようになったThomasさん。その中で、子ども靴独自の様々な問題を発見するようになった。

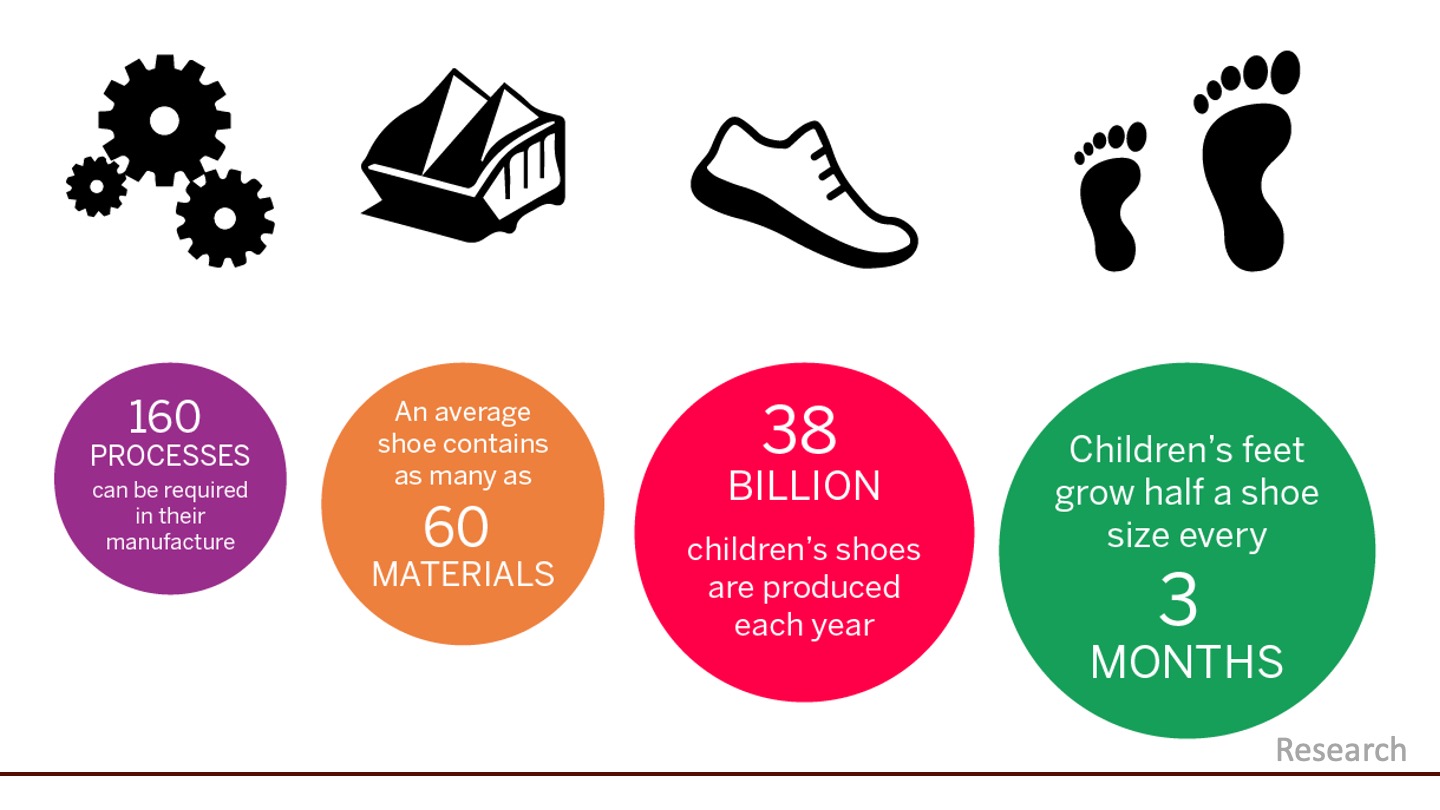

「子どもの成長スピードに合わせて不要になる子ども靴は、廃棄が多いことで知られています。年間で捨てられる靴の数は38憶足。チャリティに寄付などはされているものの、中古の子ども靴を買う人はあまりいないため、ダウンサイクルだけが起きているだけという問題があります。」

「そこで思いついたのが、『靴の側面に使われていた素材を、靴底にする』ことでサーキュラリティを実現するというものです。先ほどのBADAR社のKollamatという技術を用いて、側面に使われていたレザーの素材を粉砕し、靴底に生まれ変わらせたのです。

また、組み立てる前の状態で配送することで、平坦なレターパックで靴を郵送することができるようになりました。靴は家に到着してから、入れ物に書いてあるインストラクションを参考に、大人が組み立てることになります。横で眺めている子どもにとっては、そうした作業もプロダクトの構造を理解する上でいい勉強になるはずだと思いました。」

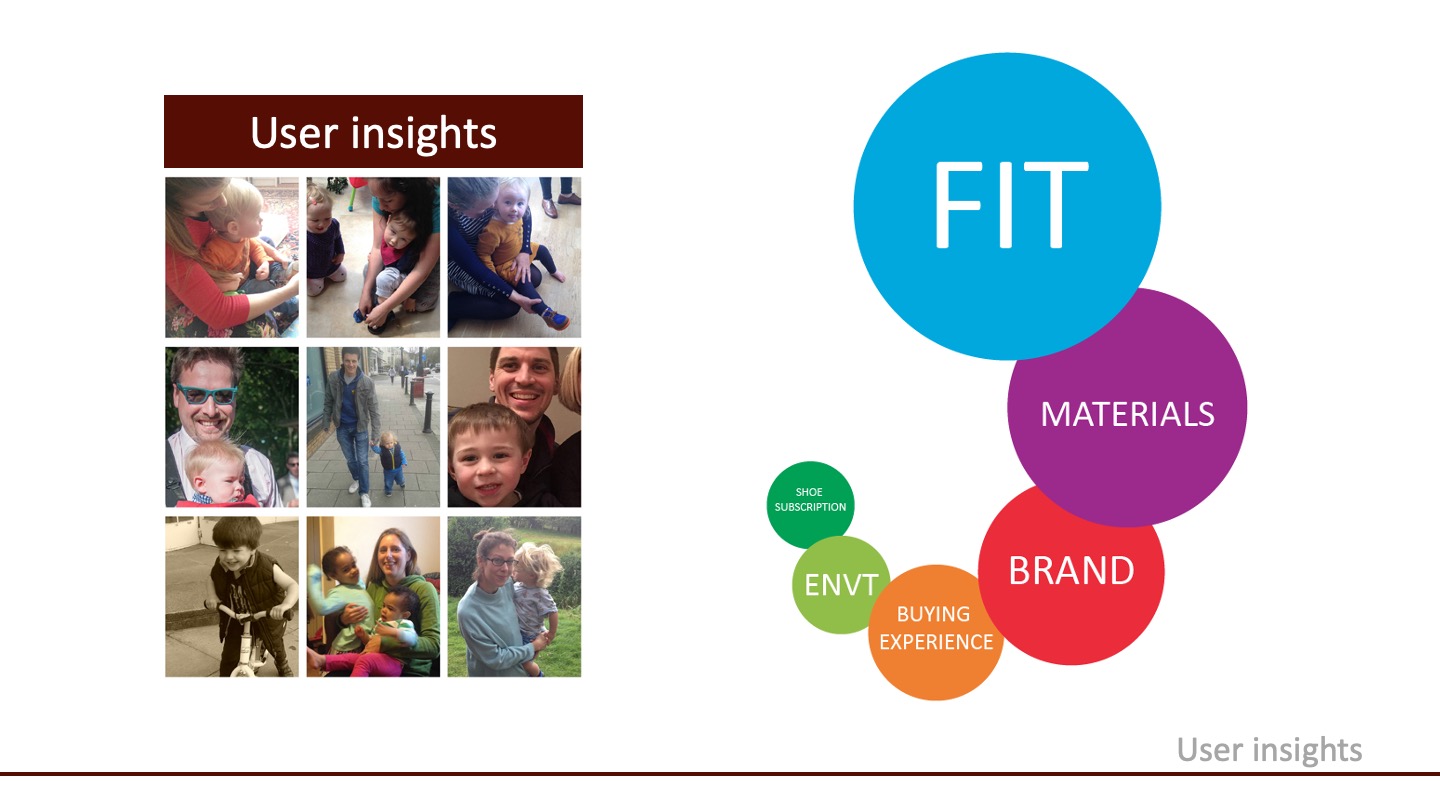

「子ども靴で重要視されることは圧倒的に『フィット感』です。欲しいサイズを優先した時に、必ずしも希望の色や質感のものがあると保証はできませんが、それはカスタマーとコミュニケーションを取りながら優先事項を確認し、妥協点を探っていくところかなと思っています。」

サーキュラーデザインを施す上での苦労

Shoey Shoeのプロジェクトの旅路はずっと薔薇色だったわけではない。個人のデザイナーとしてサーキュラーデザインを実現する上で、また実際に顧客とコミュニケーションを取る上で、Thomasさん自身が苦労したことも多かった。

サブスクリプション流行のバックラッシュ──「試着したい」靴をどのように売るか?

「まず難しかったのは、Shoey Shoeのサービスをサブスクリプションのモデルにすることです。イギリスではネットショッピングが主流になった現在も、『靴は実際に履いてから買いたい』という声が多い。新型コロナの経済的打撃を受けた現在もなお、靴屋がハイブランドの通りに軒を連ねています。Netflixなどの映像のサブスクリプションは有力になってきていますが、プロダクトのサブスクリプションには馴染みのない人も多く、なかなか広まらないというのが現状です。

そして、サブスクリプションに対しては、流行の反動として批判的なまなざしが向けられるようにもなりました。『結局、企業が儲けるだけの仕組みになっていないか』『かえって環境負荷が高まっていないか』という本質的な問いがカスタマーからぶつけられるような状況になっています。これからのプロダクトはそうした問いにも答えられる必要があるのだと思います。」

「完全な」サーキュラーデザインの難しさ

また「靴」というプロダクト独特の難しさもある。靴は、毎日のように履く人の体重の負荷をかけられ、激しく消耗されるプロダクトであるために、どうしてもダウンサイクルが起こってしまい、完全なサーキュラーデザインに落とし込むことは難しいのが現状だ。

「Shoey Shoeの靴底にはリサイクルされた素材を使い、クリーニングもしているのですが、衛生的な観点からも消費者が受け入れやすいようにするため、アッパー部分は随時新しいものを準備しています。もちろん、古くなったアッパー部分を他の製品に活用していたりもするのですが、それはあくまでダウンサイクルであり、Shoey Shoeの『循環』には含まれていないのです。

正直、資源をずっと循環し続けることはなかなか難しいと思っています。素材の品質が落ちますし、そもそも人々が「使いたい」と思うものを作れなければ意味がないからです。サーキュラーエコノミーは完璧にはなりえないけれど、ベターにはできる。その視点でいつもプロダクトを制作しています。」

「循環させるより、新しく調達した方が安くて早い」ジレンマ

「Shoey Shoe」という名称はもともと「Shoe Issue」の響きからとられたものだ。親世代も子ども靴にまつわる問題に気付いてはいるものの、経済合理性や便利さを手放せないことなどが足かせとなり、プロダクトの環境負荷や循環性をなかなか気にしていられないというのが現状だという。

「小規模な会社や個人が製品を循環させるとなると、価格を安価にするのには限界があります。Shoey Shoeでは使い古したアッパー部分を粉砕して靴底にしていますが、そのソールをつくりなおす作業にかなりのコストがかかるのです。新しいソールを買う方がよっぽど効率的で早いというのも事実です。

この点にプロダクトのビジネスを循環させていく困難があると思います。新しく循環型のプロダクトを作るとしても、たいていの企業は既存のビジネスも回し続ける必要があるため、移行には長い時間がかかります。さらには工程も複雑で、当然開発自体にお金もかかります。そうした課題をどのようにチャンスに変えていくのか。今まさに多くの企業が悩んでいるところでもあると思います。」

企業と消費者は教育しあう時代へ

そうした困難がある中、サーキュラービジネスを本当の意味で機能させるためには、消費者の意識が要となる。Thomasさんは企業と消費者の関係を「ともに教え合う」ものとして捉えている。

「消費者が企業に意見を寄せるだけではなく、企業が消費者を教育していく必要もあると思います。例えば、サーキュラービジネスを小さくローカルに展開すると、『必ずしもいつも消費者が欲しいものが手に入るとは限らない』状態に陥るのが常です。まずその点を、企業の努力で克服するだけではなく、消費者に理解してもらう必要があると思います。

そして、プロダクトデザイナーとして私が重要に感じでいるのは、どのように『マテリアル』を大切にしてもらうかということです。そのために、実際に素材に触れ、感じてもらう機会を作ることが大切なのだと感じています。」

「誰かがかつて愛したもの」に価値を

Thomasさん自身も、Shoey Shoeのユーザーに考え方を変えてもらおうと、工夫していることがあるという。

「私はShoey Shoeを『中古の(second hand)』プロダクトとは言わずに、『ヴィンテージ』のプロダクトとしています。ただ古くて汚いものだと使いたくなくなりますが、以前誰かが愛したことがプロダクトの価値になるというのはとても素敵なことだと思うのです。小さな言葉の使い方ではありますが、そのように、思考のフレームを変えていくことが大切だと感じています。

新型コロナが私たちの『清潔感』への捉え方も変えてしまい、『ヴィンテージ』のプロダクトを売ることはさらに難しくなったところではありますが、やはり私は昔から積み重ねられた価値というものを大切にし、伝えていきたいと思っています。」

原動力は「マテリアル」への探究心

最後にThomasさん自身がShoey Shoeというプロジェクトを通して感じている、ウェルビーイングについて伺った。

「靴は本来ある場所からもう一つの場所へ歩くための道具です。サーキュラーエコノミーがいつも『機能』の話をしている通り、それを満たすものであるかを考えるのがデザイナーとしても大切なのだと思っています。

私自身すごく靴が好きというわけではないのです。ただ、環境問題なども含めたマテリアルについての知識を深め、実際に触って、感じてもらいながらマテリアルの魅力を多くの人に広められたことはとても大きな喜びでした。私一人では、完璧なサイクルはつくれませんし、すべての問題を解決することはできませんが、どうすればベターになるか、常に考えているのが楽しいです。実際にレザーなどの素材を五感で感じて、何に活用するのか考えるのが好きですね。

あるとき『レザー産業にストーリーを与えたい』と思い、レザーで動物の折り紙をつくるワークショップをグラスゴーで開催しました。牛の革から動物を成形するのって面白いですよね。子どもたちに、マテリアルを感じて、考えてもらう機会になったと思います。」

「最近はレザーも食肉も環境的・倫理的な観点で、避けられつつあるのも事実です。しかしそれらを一気に排除するのではなく、まず深く知ることが大事だと思っています。そして私のサーキュラーエコノミーに関するゴールは、社会にとって環境にとって本当の意味で『サステナブルな素材』を探求し続けることです。以前パイナップルの繊維を使ったpinatexという素材で靴を作ったこともありました。今後も様々な素材を体験しながら、探求を続けていく予定です。」

編集後記

今回の取材を通して、サーキュラーデザインの可能性はもちろん、現場の苦悩やジレンマを知ることができた。従来のリニアなモデルからサーキュラーなビジネスへと移行することは、コストや時間がかかり、技術面でも困難が多い。それらの難しさに加え、昨今では商品のユーザーの視点も厳しくなってきていることが、良くも悪くもサーキュラープロダクトを作る上でのハードルになっているだろう。

Thomasさんは、そうしたサーキュラリティにまつわる課題を認識しながらも、マテリアルに触れることを楽しんでいるのが印象的だった。課題を課題としてしか見つめられないと、湧いて出てくるアイデアにも限界がある。それにまつわる課題や怒りも含め、まるっと素材を愛おしむ気持ちがインスピレーションを生み、技術を育み、これからのものづくりを下支えするのではないか──そんなことを感じた取材だった。

「問い」から始まるウェルビーイング特集

環境・社会・経済の3つの分野において、ウェルビーイング(良い状態であること)を追求する企業・団体への取材特集。あらゆるステークホルダーの幸せにかかわる「問い」を起点に、企業の画期的な活動や、ジレンマ等を紹介する。世間で当たり前とされていることに対して、あなたはどう思い、どう行動する?IDEAS FOR GOODのお問い合わせページ、TwitterやInstagramなどでご意見をお聞かせください!