サーキュラーエコノミー(循環経済/循環型経済)とは・意味

サーキュラーエコノミーとは?

サーキュラーエコノミー(循環型経済または循環経済)は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とし、気候危機や生物多様性の喪失など様々な負の外部性をもたらす「Take(資源を採掘して)」「Make(作って)」「Waste(捨てる)」というリニア(直線)型の経済システムに代わる新たなシステムだ。

サーキュラーエコノミーでは、廃棄物や汚染など負の外部性が発生しない製品・サービスの設計を行い、経済システムに投入した原材料や製品はその価値をできる限り高く保ったまま循環させ続けることで自然を再生し、人々のウェルビーイングや環境負荷と経済成長をデカップリング(分離)することを目指している。

サーキュラーエコノミーの定義

オランダ・ユトレヒト大学のJulian Kirchherr氏らによる論文”Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions“(2017)によると、世界にはサーキュラーエコノミーに関する100以上の異なる定義が存在しており、一つの明確に定まった定義が存在しているわけではない。

英国に本拠を置くサーキュラーエコノミー推進機関エレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーを下記のように定義している。

A systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution. It is based on three principles, driven by design: eliminate waste and pollution, circulate products and materials (at their highest value), and regenerate nature. It is underpinned by a transition to renewable energy and materials. Transitioning to a circular economy entails decoupling economic activity from the consumption of finite resources. This represents a systemic shift that builds long-term resilience, generates business and economic opportunities, and provides environmental and societal benefits.

(サーキュラーエコノミーは、)気候変動や生物多様性、廃棄物や汚染といったグローバル課題に対処するためのシステムソリューションの枠組みだ。それは3つの原則に基づいており、デザインによってもたらされる:廃棄物と汚染を排除する、製品と原材料を(高い価値を保ったまま)循環させる、そして自然を再生する。これは再生可能なエネルギーと原材料によって支えられている。サーキュラーエコノミーへの移行は限りある資源の消費を経済活動の分離(デカップリング)をもたらす。これは長期にわたるレジリエンスを構築し、事業および経済機会を生み出し、環境および社会に便益をもたらすシステム移行を意味する。

出典:エレン・マッカーサー財団 “Finding a common language — the circular economy glossary Circular Economy“より引用・翻訳

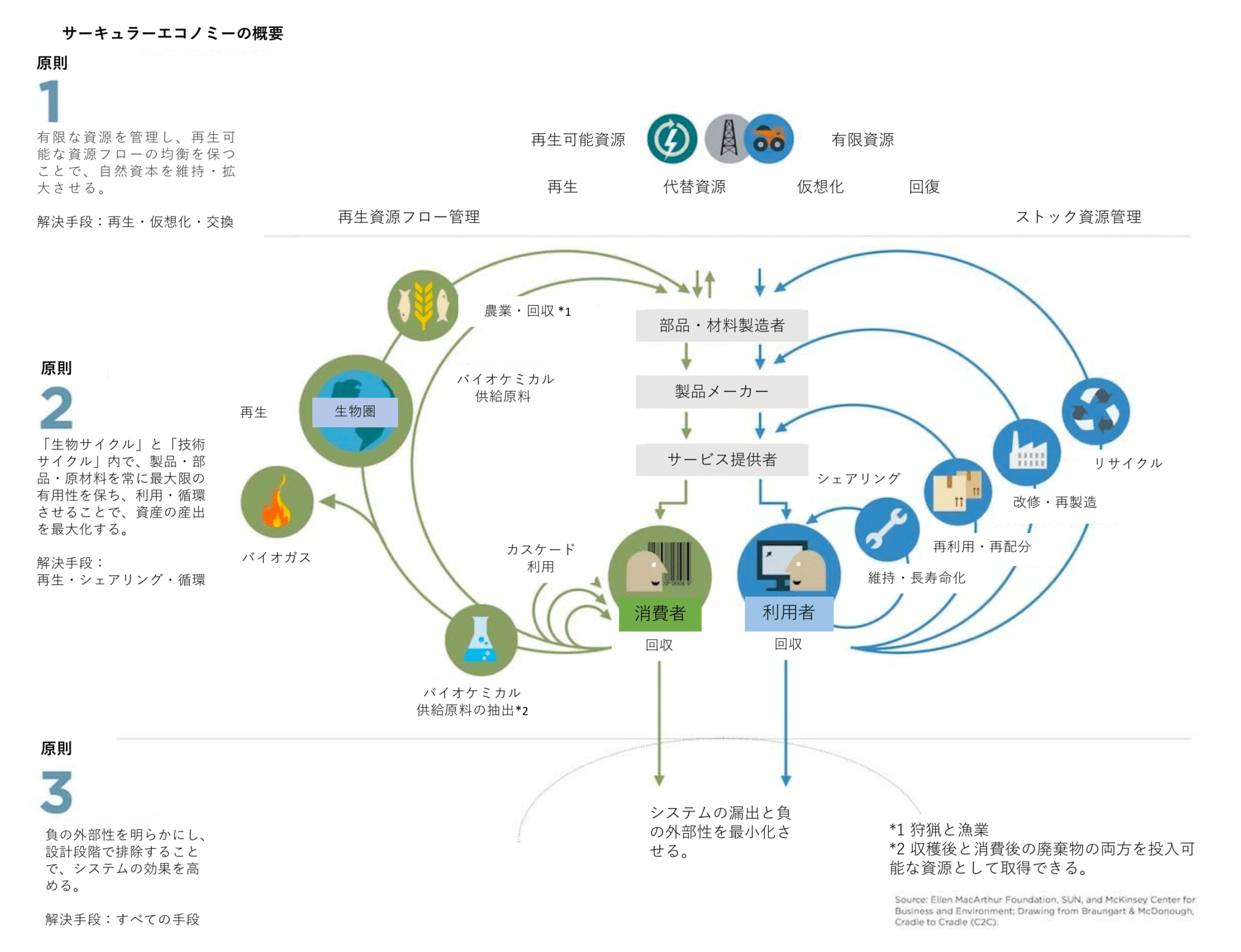

サーキュラーエコノミーの概念図

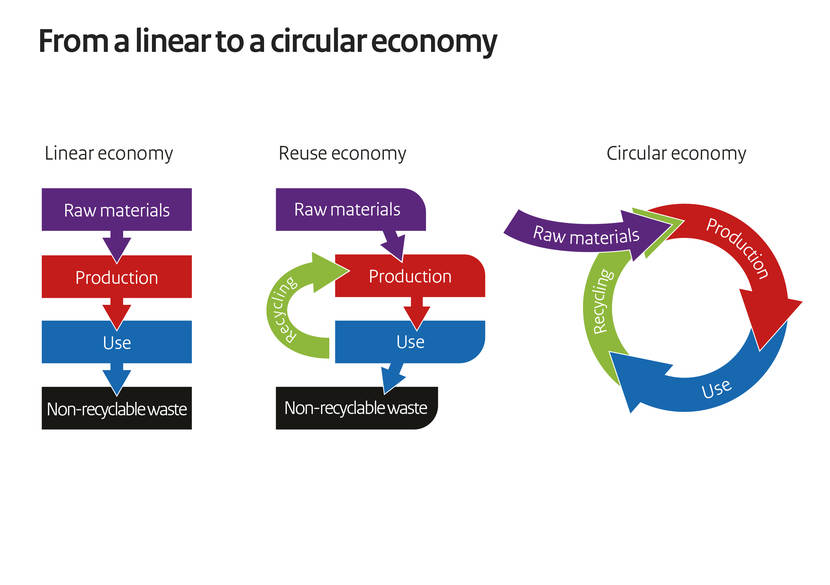

2050年までに100%サーキュラーエコノミーを実現するという目標を掲げているオランダ政府は、下記の図を用いてサーキュラーエコノミーの概念を説明している。

オランダ政府はサーキュラーエコノミーを「Linear Econony(直線型経済)」だけではなく、リサイクルを中心とする「Reuse Economy(リユース経済)」とも明確に区別している。

オランダ政府 From a linear to a circular economyより引用

図の中央にあるリユースエコノミーにおいては、従来の3R(Reduce:減らす・Reuse:再利用する・Recycle:リサイクルする)の考え方をベースに、廃棄物の一部を再資源化することを目指している。それに対して、図の右にあるサーキュラーエコノミーでは、そもそもの原材料調達や製品・サービス設計の段階から資源の回収や再利用を前提としており、廃棄物の概念は存在しない。

なぜサーキュラーエコノミーが必要なのか?

なぜサーキュラーエコノミーが必要なのか。それは、現在のリニアエコノミーは環境・社会の両面から考えて持続可能な経済モデルではないことが明らかになってきているためだ。国連によると、2050年には世界人口は98億人になると推計されている。また、OECDの調査によれば、2060年までに一人あたり所得平均が現在のOECD諸国の水準である4万米ドルに近づき、世界全体の資源利用量は2倍(167ギガトン)に増加すると推計されている。

人口も増え、一人あたりの豊かさも増えれば、当然ながらその生活を維持するために必要な資源の量も増加する。一方で、その資源を生み出している地球は一つしかない。WWFによると、現在の人類全体の生活を支えるには地球1.5個が必要だと言われている。

また、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とする現在の経済システムは気候危機や資源枯渇、生物多様性の喪失、プラスチック汚染、貧困、格差など様々な負の外部性を多くもたらしている。これらの状況を解決し、全ての人々がプラネタリーバウンダリー(地球の環境容量)の範囲内で、社会的公正を担保しながら繁栄していくための仕組みとして、サーキュラーエコノミーの考え方が注目されているのだ。

サーキュラーエコノミーの3原則

エレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則としてEliminate(排除する)・Circulate(循環する)・Regenerate(再生する)の3つを挙げており、これらの原則は全てデザインによってもたらされるとしている。

- Eliminate waste and pollution(廃棄や汚染を取り除く):負の外部性を明らかにし、排除する設計にすることによってシステムの効率性を高める

- Circulate products and materials (at their highest value)(製品と原材料を、高い価値を保ったまま循環させつづける):技術面、生物面の両方において製品や部品、素材を常に最大限に利用可能な範囲で循環させることで資源からの生産を最適化する

- Regenerate nature(自然を再生する):有限な資源ストックを制御し、再生可能な資源フローの中で収支を合わせることにより、自然資本を保存・増加させる

サーキュラーエコノミーのバタフライ・ダイアグラム

エレン・マッカーサー財団は、上記3原則に基づいてサーキュラーエコノミーの全体像を示す概念図、通称「バタフライ・ダイアグラム」を公表している。

上記のバタフライ・ダイアグラムは3原則に基づいて3つの階層に分かれている。一番上の層が、経済システムにインプットする資源を示しており、真ん中の層が経済システム、そして一番下の層が経済システムによりもたらされる負の外部性を意味する。ここでは、それぞれの層に沿って意味を説明しこう。

経済システムにインプットされる資源は、「再生可能資源」と「有限資源」の2つに分かれている。「再生可能資源」は、木材や綿、食料など、自然界において分解・再生することができ、バイオスフィア(生物圏)を通じた循環をデザインすることができる生物資源を意味する。

一方の有限資源は、有限で枯渇性があり、自然界ではすぐに分解できない鉄やアルミニウム、プラスチックなどの技術資源を意味する。これらの資源は、自然界への流出を防ぐために、テクノスフィア(技術圏)の中で循環を閉じる必要がある。

ここで重要となるのは、生物資源と技術資源という2つの異なる資源はそれぞれ別々の適切なサイクルで扱われるべきだという考え方である。製品の設計段階で両者が混ざってしまうと、自然界に負の影響が流出するためだ。例えば、木材(生物資源)と金属(技術資源)を組み合わせた作った家具や、コットン(生物資源)とポリエステル(技術資源)を混合して作られた衣服などは、予め製品の使用後に両者を分離して別々の循環サイクルで処理できるように製品やサービス、システムが設計されている必要があるということである。

二つ目の層は、経済システムを表している。リニアエコノミーにおいては、部品・材料製造者が採掘・採取された資源を活用して部品や原材料を製造し、製品メーカーへと供給する。製品メーカーはそれらを組み立てて最終製品をつくり、サービス提供者へと販売する。そして、それらが消費者の手に渡り、使用後は廃棄されていくという仕組みだ。

この直線的なモデルにおいては、三つ目の層に廃棄物や汚染がどんどんと蓄積され、負の外部性は増大していく。また、次々と資源を使い捨てる状態となっているため、限られた資源から最大限に価値を引き出すことができていない。

サーキュラーエコノミーにおいては、一度この経済システムに投入された資源を、できる限りシステムの中にとどめたまま循環させ続けることで、三つ目の層へと落ちていく廃棄物や汚染を最小化することを目指している。

循環のサイクルは、バイオスフィアを通じた循環をデザインする左側の生物サイクルと、テクノスフィアを通じた循環をデザインする右側の技術サイクルに分かれている。

両者のサイクルに共通するのは、より内側のサイクルが優先されるという原則だ。内側のサイクルになればなるほど、製品の価値を保ち続けることができ、資源あたりの生産性を高めることができるためである。

また、「価値」は製品が使用されているときしか発生しないという意味でも、より内側のループを回せば回すほど、製品ライフサイクル全体において製品が使用されている期間を長くすることができ、そのぶん多くの価値を引き出せるということがわかる。

【参照サイト】【10/3開催】環境負荷の計測から始める、創造的なビジネスデザイン:ライフサイクルアセスメント(LCA)の専門家・実践者と探求する[PR]

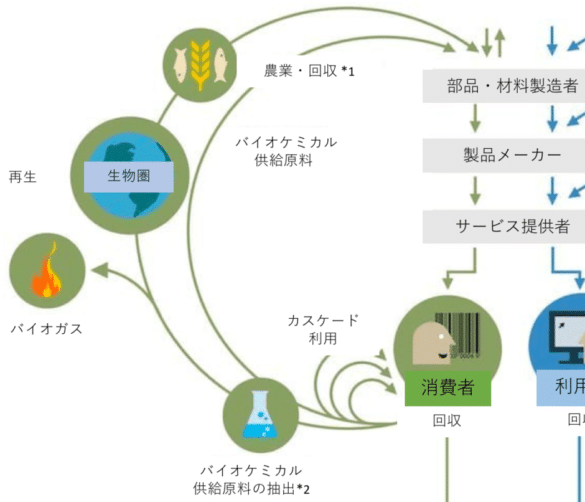

生物サイクル

生物サイクルは、木材や綿、食品などの生物資源のサイクルを示している。生物資源は、食品などのように利用ではなく消費を前提としているため、「消費者」という言葉が使われている。消費者に一番近い内側のループは「カスケード利用」だ。

これは、例えば綿でできた衣服を、その役目が終わった後は家具のクッション材の内綿に活用し、その後は断熱材の素材として活用するといった形で、形を変えながらもできるかぎり資源を使い続けることを意味する。

消費者による消費が終わると、バイオケミカル供給原料を抽出し、新たな製品の原材料にリサイクルする、バイオガスを生成する、堆肥として生物圏に安全な形で還す、動物や魚介類の餌とするなど、さまざまな方法で循環させていく。これらの循環を通じて自然界から採取した栄養を再び自然界に還し、土壌を肥沃にし、自然を再生することで、生物資源のループを閉じるのが生物サイクルだ。

このように、生物サイクルにおいては、バイオスフィアを通じた循環をデザインするため、自然界に流出することで悪影響が生まれる有害な化学物質などが含まれていない、自然界に還すことができないプラスチックといった素材が含まれていないということが前提となる。

例えばコットンとポリエステルが混合されている衣服をエネルギー回収のために燃焼させてしまうと、コットンが固定していた炭素はもともと地上にあった炭素が再びアトモスフィア(大気圏)に戻るだけですが、ポリエステルが固定していた炭素はもともともとジオスフィア(地圏)に存在していたものであり、地下の炭素が地上へと放出される形となるため、気候変動を加速することとなる。

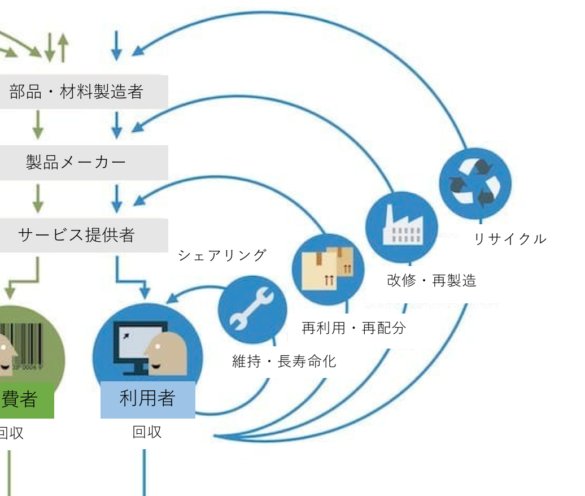

技術サイクル

技術サイクルは、鉄やアルミニウム、プラスチックなど枯渇性のある技術資源のサイクルを示している。技術サイクルにおいては、シェアリング、維持・長寿命化といった方法が最も内側にあり、再利用・再配分、改修・再製造の順で外側のループとなり、リサイクルは最も外側のループに位置する。

これは、リサイクルが必ずしも環境負荷が低い循環の方法とは言えないためだ。リサイクルとは、一度最終製品にしたものを再び原材料レベルまで戻すことを意味し、最終製品の製造までに使用したエネルギーや水などの資源も全て無駄となるだけではなく、リサイクル自体にもエネルギーや水、コストなどがかかる。

サーキュラーエコノミーにおいてリサイクルは「ラスト・リゾート(最後の手段)」であり、より製品の価値を保ったまま循環させ続けられる内側のループが優先されるのだ。

しかし、製品寿命を延長したり、製品を修理して使い続けたりできるようにしてしまうと、新たな製品が売れなくなってしまい、経済にとってはマイナスになってしまう。例えば、電球はその寿命が尽きない限り新しい電球を買ってもらうことができない。このように、製品寿命を延長するという環境によい選択が経済的に合理的な選択となっていないのが、現在のリニアエコノミーの抱える構造的な欠陥なのである。

そこで、サーキュラーエコノミーの技術サイクルにおいては、メーカーが製品の所有権を消費者に移転するのではなく、製品を必要なときに必要な分だけ「利用」してもらうというビジネスモデルを適用することで、この問題を解決する。具体的には、シェアリングやPaaS(Product as a Service:製品としてのサービス)といったビジネスモデルが挙げられる。

メーカーが製品の所有権を持ち続けることで、ロジックは180度反転し、今後は製品寿命を延長すればするほど、一つの製品をより多くの人により長く利用してもらい、課金することができるようになるため、資源生産性を高めることができる。つまり、環境によい選択が、経済的にも合理的な選択となるということ。そのため、バタフライ・ダイアグラムの技術サイクルにおいては「消費者」ではなく「利用者」という言葉が使われているのだ。

2つのサイクルを厳密に分けられるのか?

上述したように、サーキュラーエコノミーにおいては生物資源と技術資源をそれぞれ異なるサイクルで回すことが求められるが、現実の製品においては、生物資源で作られている製品だとしても技術サイクルで回すことが可能だ。

例えばコットンでできた衣服の場合、技術サイクルに基づいてシェアリングやPaaSモデルを適用し、リペアなどを通じて一つの衣服からできる限り多くの価値を引き出し、製品寿命が尽きたタイミングで生物サイクルへと移行し、衣服以外の用途で原材料を活用するためにカスケード利用(ウェスなど)に回していくことができる。木材でできた家具なども同様だ。

このように、生物資源を用いた製品の中でも耐久性のある製品の場合、技術サイクルで回した後に生物サイクルに移行するという形が想定される。また、最近では食品廃棄物を活用した建築資材など、生物資源を用いた工業用製品も出てきています。この場合は逆に生物サイクルから技術サイクルへと移行するというケースも考えられる。

サーキュラーエコノミーの5つのビジネスモデル(アクセンチュア)

戦略コンサルティングファームのアクセンチュア社は、2015年8月に公表した著書「Waste to Wealth(無駄を富に変える)」の中で、サーキュラーエコノミー型のビジネスモデルを下記の5つに分類している。

- 循環型サプライ:再生可能な原材料利用による調達コスト削減や安定調達の実現

- 回収とリサイクル:廃棄予定の設備や製品の再利用による生産・廃棄コストの削減

- 製品寿命の延長:修理やアップグレード、再販売による使用可能な製品を活用

- シェアリング・プラットフォーム:不稼働資産となっている所有物の共有による需要への対応

- サービスとしての製品:製品を所有せず利用に応じて料金を支払うビジネスモデル

これらのビジネスモデルは互いに独立したものではなく、組み合わさることでよりその真価が発揮される。3つ目の「製品寿命の延長」により収益性を高めるためには、前述したように、メーカーが製品の所有権を消費者に移転するのではなく、所有権を維持したままユーザー(利用者)として利用してもらうというビジネスモデルを採用する必要がある。

それが4つ目の「シェアリング・プラットフォーム」であり、5つ目の製品の「サービス利用(PaaS)」だ。そして、所有権を移転しないということは、製品の利用後は回収を行う必要があり、2つ目の「回収とリサイクル」につながっていく。

また、回収した原材料だけでは新たな製品をつくることが難しい場合でも、再生可能な原材料を利用と組み合わせることで、枯渇性のあるバージン資源を利用することなく新たな製品をつくりだすことができ、これは1つ目の「循環型サプライ」につながる。これらのモデルを組み合わせることで最小限の資源から最大限の経済的価値を引き出すための仕組みがサーキュラーエコノミーだと言えるだろう。

サーキュラーエコノミーの3原則と5つのビジネスモデルの関係

上記で紹介したエレン・マッカーサー財団の3原則と、アクセンチュア社による5つのビジネスモデルが、どのように結びついているのか。

アクセンチュアの5つ目の分類にある「サービスとしての製品(Product as a Service)」は、サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの代表例だが、もしそこで提供される製品が、製品使用後にリユースや解体・リサイクルを前提とした形で設計されていなければ、それはエレン・マッカーサー財団が挙げる3原則のうち「廃棄物や汚染を排除する」デザインを満たしておらず、サーキュラーなビジネスモデルだとは言えない。循環型のビジネスモデルを構築するにあたっては、3原則を満たしていることが前提となる。

サーキュラーエコノミーとシェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーは、サーキュラーエコノミーの一連のバリューチェーンにおける「Product Use(製品利用)」部分におけるモデルとして位置づけることができ、その意味で、サーキュラーエコノミーはシェアリングエコノミーを包含する概念だと言える。

一方で、「3原則と5つのビジネスモデルの関係」で説明したように、シェアリングエコノミー型サービスの全てをサーキュラーエコノミーとして定義できるわけではない点には注意が必要です。シェアリング・プラットフォーム上で交換される製品が持続可能な原材料に基づいて循環可能な形で作られているかどうかがポイントとなる。

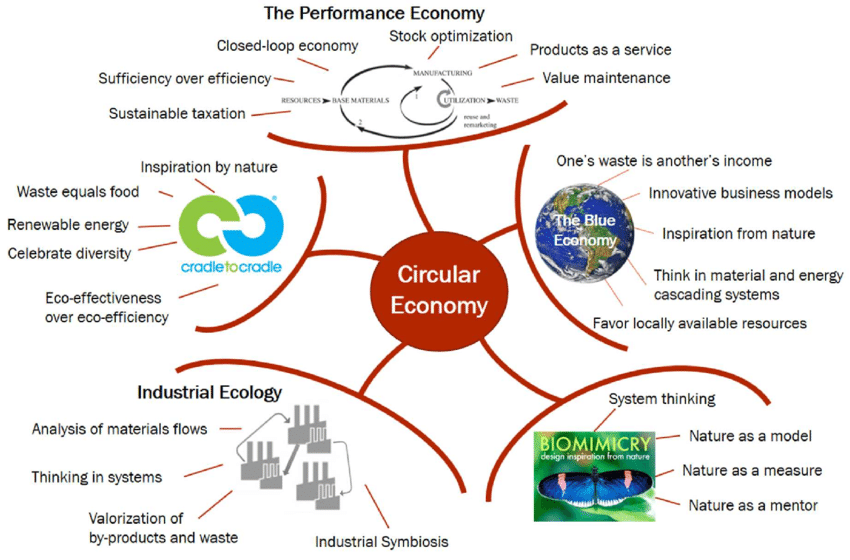

サーキュラーエコノミーの系譜

サーキュラーエコノミーという概念が最初に登場したのは、Pearce, D.W.氏とR.K. Turner 氏が1990年に公表した”Economics of Natural Resources and the Environment“の論文だとされている。

ルクセンブルクのコンサルティング会社、Positive ImpaKTのThibaut Wautelet氏は、2018年1月に公表した論文”The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution“の中で、現在のサーキュラーエコノミーの概念に影響を与えた主たる概念として、産業エコロジー(インダストリアル・エコロジー)、Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)、パフォーマンス・エコノミー、バイオミミクリー(生物模倣)、ブルーエコノミーという5つを挙げた。

産業エコロジー(インダストリアル・エコロジー)

1970年代に、産業システムを環境から切り離して考えることに異論を唱える形で生まれた産業エコロジー(インダストリアル・エコロジー)の考え方は、産業システムも生物圏の中のエコシステムとして捉え、資源の価値が最大化するよう、システム全体を見渡して相互作用に考慮しながら製品やプロセスをリデザインする点、材料とエネルギーのクローズド・ループへの移行を促進し、廃棄が出ないプロセスを目指すという点がサーキュラーエコノミーに共通している。

Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)

Michael Braungart氏とWilliam McDonough氏が2002年に公表した「Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)」の概念は、エレン・マッカーサー財団の掲げるバタフライ・ダイアグラムや3原則の原形と言える概念である。

具体的には、産業の仕組みに関わる全てのものを「栄養素」として捉え、設計の段階から完全な循環を目指す点、生物循環(バイオサイクル)と産業循環(テクニカルサイクル)を混合せず別々のサイクルとして循環を設計する点、Less bad(マイナスをゼロにする)のではなくMore good(プラスを生み出す)を目指す点などだ。

パフォーマンス・エコノミー

Walter R. Stahel氏が2006年に公表したパフォーマンス・エコノミーという概念は、製品を売るのではなくサービス(パフォーマンス)を売ることによる経済成長や雇用創出と資源活用とのデカップリング(分離)やループ・エコノミーなどに言及しており、現在のサーキュラーエコノミーのPaaSモデルや内側のループを優先すべきという考え方など、現在のサーキュラーエコノミーの概念に大きな影響を与えている。

バイオミミクリー(生物模倣)

Innovation Inspired by Natureの著者Janine Benyus氏が問いた「バイオミミクリー(生物模倣)」は、38億年のR&Dを繰り返してきた自然界を最良のシステムと捉え、自然界にあるデザインやプロセスを模倣し、人間の課題を解決するというアプローチで、「自然をモデルとする」「自然を基準とする」「自然を師範とする」の3つを基本としている。

廃棄物を一切出さず、全ての物質が循環し続けている自然界を最良のシステムと捉える考え方は、サーキュラーエコノミーの基礎をなしており、バイオミミクリーの考え方をプロダクトデザインからシステム全体のデザインへと拡張すれば、理想的なサーキュラーエコノミーそのものとも言えるだろう。

ブルーエコノミー

ベルギーの実業家で「ゼロエミッション」の提唱者でもあるGunter Pauli.氏が2010年に公表したブルーエコノミーの考え方は、廃棄物を資源として活用する、自然の生態系から着想を得る、素材とエネルギーをカスケードシステムの中で考える、よりローカルで入手可能な調達を優先するなど、サーキュラーエコノミーとの共通点がある概念だ。

サーキュラーエコノミーの市場規模

アクセンチュア社による2015年の調査では、サーキュラーエコノミーの市場規模は2030年までに4.5兆米ドルに、2050年までに25兆米ドルに拡大すると試算されている。また、Circular Fashion Summitが公表した2020年のCircular Fashion Reportでは、サーキュラーファッションの市場規模は5兆米ドルに拡大するとしている。ほかにも、PwCオーストラリアは、2020年に豪州におけるサーキュラーエコノミーの経済効果を1.8兆米ドルと試算するレポートを公表した。

サーキュラーエコノミーをめぐる消費者のトレンド

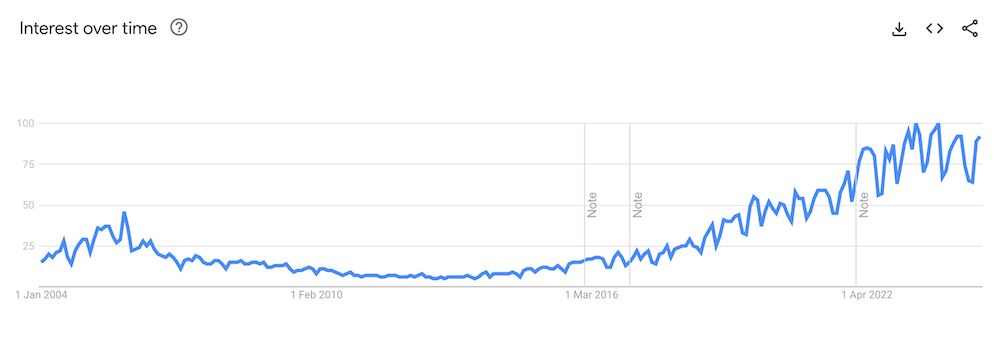

Googleトレンドによると、日本および世界全体における「Circular Economy(サーキュラーエコノミー)」の検索トレンドは下記のように推移している。

世界:

日本:

世界においては、エレン・マッカーサー財団がマッキンゼー・アンド・カンパニーと共に2013年にレポート”Towards the circular economy”を公表して以降、検索数が増加傾向にあることが分かる。日本においては、2016年11月にアクセンチュア社より「サーキュラー・エコノミー-デジタル時代の成長戦略」が出版されて以降、検索数が増加傾向にあると考えられる。

また、株式会社電通および電通総研が公表した「サステナブル・ライフスタイル意識調査2021」によると、日本において「サステナビリティ」という言葉から連想するキーワードのうち、1位が「地球環境」(51.8%)、2位が「循環型社会・サーキュラーエコノミー」(29.8%)となっており、日本市場においても「サーキュラーエコノミー」という言葉に対して一定の認知度があることが分かる。

サーキュラーエコノミーをめぐる投資家のトレンド

エレン・マッカーサー財団のデータによると、サーキュラーエコノミーに焦点を当てた公募株式ファンドを通じて運用される資産総額は、2019年末から22倍増加し、2023年12月末には3億ドルから66億ドルに増加。サーキュラーエコノミーに焦点を当てた社債および国債の発行数は、2019年12月から2023年12月の間に13倍以上増加し、2019年から2023年の4年間で少なくとも567の債券が発行され、累計発行額は930億ドルに達した。

サーキュラーエコノミーを取り巻く金融業界の動きとしては、2018年7月に、オランダのINGグループがABN Amroら大手銀行との協働により金融機関向けの「サーキュラーエコノミーファイナンスガイドライン」を公表。同ガイドラインは、金融業界においてサーキュラーエコノミーに関する共通理解を醸成し、サーキュラーシンキング(サーキュラー思考)を浸透させることを目的として作られたもので、「Use of Investments(投資の活用)」「Process for Project Evaluation and Selection(プロジェクト評価と選定のプロセス)」「Management of Investments(投資マネジメント)」「Reporting(報告)」という4分野で構成されている。

投資の活用においては、サーキュラーエコノミー事業に投資するうえではビジネスモデル評価とインパクト評価の両方が重要だとしたうえで、対象となる代表的なビジネスモデルやインパクト評価の手順が紹介されている。

また、日本では世界に先駆けて2021年1月に、環境省と経済産業省が合同で「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を公表した。

同ガイダンスは、政府が策定するサーキュラーエコノミーに特化した開示・対話ガイダンスとしては世界初となるもので、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた多様なアプローチを適切に評価するため、一般的なESG開示フレームワーク共通の「リスクと機会」、「戦略」、「指標と目標」及び「ガバナンス」の4項目に加え、一貫した価値創造ストーリーとして再構築していく上で重要となる「価値観」と「ビジネスモデル」にかかわる6項目から構成されている。

企業に対して、「価値観」と「ビジネスモデル」に根差した一貫した価値創造ストーリーとして投資家に情報発信することを求めている点が大きな特徴である。

サーキュラーエコノミーに企業が取り組む動機

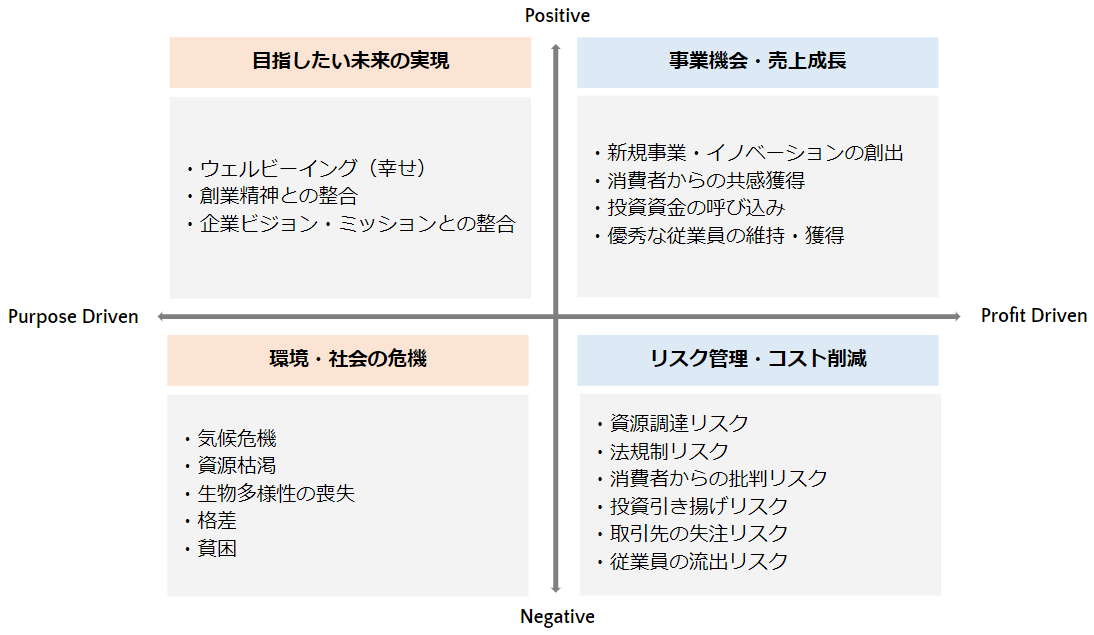

サーキュラーエコノミーに企業が取り組む動機を「ポジティブ」「ネガティブ」なナラティブ、「パーパスドリブン(パーパス重視)」「プロフィットドリブン(利益重視)」の二軸により分かりやすく整理すると、下記の通りである。

ポジティブ・パーパスドリブン

人類全体のウェルビーイングを実現するという目的の実現に向けた手段としてサーキュラーエコノミーを位置づけたり、自社の創業精神、ビジョンやミッションとサーキュラーエコノミーの考え方が整合する場合に、それらを達成する手段としてサーキュラーエコノミーが位置づけたりする場合がこのケースとなる。

ポジティブ・プロフィットドリブン

サーキュラーエコノミーへの移行を新たな事業や経済成長の機会ととらえ、新規事業やイノベーション創出による競合優位性の獲得、消費者や顧客からの共感獲得による売上増加、投資家からの投資資金の獲得、優秀な従業員の獲得・維持などを目的とする場合がこのケースだ。

ネガティブ・パーパスドリブン

気候危機や資源枯渇、生物多様性の喪失、水危機、貧困、格差といった深刻化する環境・社会課題の解決手段としてサーキュラーエコノミーを位置づける場合がこのケースとなる。

ネガティブ・プロフィットドリブン

資源調達や法規制、消費者からのバッシング、投資家からのダイベストメント、サプライチェーンからの除外、従業員の流出など、サーキュラーエコノミーへの移行を怠ることで発生しうる様々なリスクを管理し、これらのリスクに対処するコストを削減するためにサーキュラーエコノミーを推進する場合がこのケースとなる。

世界のサーキュラーエコノミーの現状

オランダのサーキュラーエコノミー推進機関・Circle Economyが2024年に公表した”The Circularity Gap Report 2024“によると、2023年の時点で、全世界で消費された約5000億トンの資源のうち、再利用やリサイクルされた「循環資源」の割合はわずか7.2%で、2018年の9.1%からさらに減少した。これは、世界経済に投入される資源の90%以上が依然として新たに採掘されたものであることを示している。

また同調査によると、EU全体のサーキュラリティ率は11.5%にとどまっているという。EUの中では、オランダが27.5%という高いサーキュラリティ率を誇り、EU内で最も高い数値となっています。次いでベルギーが22.2%、フランスが19.3%となっており、これらの国々はEU内でのリーダー的な存在だ。一方で、フィンランドやルーマニアなどでは、サーキュラリティ率が1%前後と非常に低い水準にあり、各国の構造的な要因や経済の特性によって大きな差が見られる。

なお、日本では環境省が第4次循環基本計画において日本における物質フローの「入口」「循環」「出口」に関する指標についてそれぞれ目標を設定しており、2016年度の入口側の循環利用率(=循環利用量/循環利用量+天然資源等投入量)は2025年の目標18%に対して15.4%となっている。2000年度と比較すると、2016年度の循環利用率は約5.4%上昇しているが、近年は横ばい傾向にある。

単純な比較は難しいものの、このサーキュラリティ指標だけを比較すると、日本はオランダやフランスよりは遅れているものの、欧州全体よりはサーキュラーエコノミーが進んでいると見ることもできる(国別のサーキュラーエコノミー政策や現状の詳細についてはCircular Economy Hub の国別データベースをご参照ください)。

EU・欧州におけるサーキュラーエコノミー

EUにおける主なサーキュラーエコノミー政策に関わる動きをまとめると下記のようになる。

- 2011年9月:「資源効率的な欧州へのロードマップ」

- 2015年12月:「循環経済行動計画」

- 2016年1月:「エコデザイン作業計画(2016-2019)」

- 2018年:「欧州プラスチック戦略」

- 2019年12月:「欧州グリーンディール」

- 2020年3月:「欧州新産業戦略・欧州デジタル戦略」

- 2020年3月:「新・循環経済行動計画」

- 2020年6月:「EUタクソノミー」採択

- 2020年12月:「持続可能なバッテリーに関する新規制」提出

- 2021年2月: Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency(GACRE)の設立

- 2021年7月:「特定プラスチック製品の環境負荷低減に関わる指令」の一部適用開始

- 2023年8月:「新・バッテリー規制」

- 2024年6月:「EUサーキュラーエコノミーリソースセンター」稼働へ

EUは2015年12月に経済競争力・雇用創出・持続可能な成長の実現の加速に向けた政策「サーキュラー・エコノミー・パッケージ」を採択した。同パッケージには欧州構造化基金(ESIF)からの5.5億ユーロ、EUの研究開発・イノベーション促進プログラム「Horizen 2020」からの6.5億ユーロの資金支援等も盛り込まれたほか、2030年までに都市廃棄物の65%、包装廃棄物の75%をリサイクルし、全種類の埋め立て廃棄物を最大10%削減するといった具体的な目標も盛り込まれている。

また、優先分野としては「プラスチック」「食品廃棄物」「希少原料」「建築・解体」「バイオマス」が特定されており、想定経済効果として欧州企業での6,000億ユーロの節約、58万人の雇用が創出されると試算されている。

そして、2020年3月には「新・循環経済行動計画」が採択され、持続可能な製品をEUの規範とすること、消費者の「修理する権利(Right to Repair)」の強化、サーキュラーエコノミーモデルへの移行可能性が高い「電子・情報通信機器」「バッテリーおよび車両」「包装」「プラスチック」「繊維」「建設・建物」「食品」の7分野に対する具体的な施策、ごみ削などが盛り込まれた。

なお、2020年6月に採択された「EUタクソノミー」において定められた6つの環境目標の一つにも「サーキュラーエコノミーへの」移行が含まれている。

そのほか、欧州諸国では下記のように様々な国々が国家として正式なサーキュラーエコノミー戦略を定め、移行を進めている。

- オランダ:A Circular Economy in the Netherlands by 2050(2016)

- フランス:Circular Economy Roadmap of France: 50 Measures for a 100% Circular Economy(2018)

- ドイツ:Circular Economy Roadmap für Deutschland(2021/6)

- フィンランド:Leading the Cycle – Finnish Road Map to a Circular Economy 2016-2025 (2016)、Circular Economy and Bioeconomy Strategy(2017)、Finnish Road Map to a Circular Economy 2.0(2019)

- デンマーク:Strategy for Circular Economy (2018)

- スウェーデン:Circular economy – strategy for change in Sweden(2020)

- スペイン:Spanish Strategy for Circular Economy: España Circular 2030

- イタリア:Towards a Model of Circular Economy for Italy: Overview and Strategic Framework (2017)

- スロベニア:Roadmap towards the Circular Economy in Slovenia(2018)

- ベルギー:Federal Roadmap for a Circular Economy (2016)

- ルクセンブルク:Circular Economy Strategy Luxembourg

中国におけるサーキュラーエコノミー

中国おける主なサーキュラーエコノミー政策に関わる動きをまとめると下記のようになる。

- 2004年9月:「国家発展和改革委員会第1次全国循環経済工作会議」

- 2005年7月:国務院「循環経済の発展加速に関する若干の意見」

- 2009年1月:「中華人民共和国循環経済促進法」施行(2008年制定)世界初の法制化

- 2013年:「循環経済発展戦略および短期行動計画」

- 2018年1月:プラスチックごみの輸入禁止

- 2019年4月:EUと中国でサーキュラーエコノミーに関するMoUを締結

- 2020年1月:「プラスチック汚染対策の一層の強化に関する意見」

- 2021年1月:ごみの輸入を全面的に禁止

- 2021年7月7日:「循環経済の発展に関する第14次5カ年(2021~2025年)規画」

中国では2000年頃からサーキュラーエコノミーの概念が広がり始め、2000年代半ば以降は、環境対策ではなく経済発展のための戦略として国家としてサーキュラーエコノミー政策が世界に先駆けて採用された。すでに経済発展が終わりつつある日本やEUなどの先進国とは異なり、発展途上においてサーキュラーエコノミーを取り入れた点が大きな違いである。企業・産業園区・省市レベルのそれぞれで国内に多数の実験場を設け、プロジェクトを展開しており、廃棄ではなく資源の利用を減らすことに注力している点が特徴だ。

2021年6月に示された「循環経済の発展に関する第14次5カ年(2021~2025年)規画」では、2025年までに、クリーンな生産を推進し、各種資源の総合利用率を高め、資源循環型の産業体系を構築する、2025 年のGDP当たりのエネルギー消費量を2020年比で13.5%削減、水消費量を16%前後削減する、資源の循環利用に関する産業の生産額を5兆元(約85兆円)にするといった計画が盛り込まれている。

日本におけるサーキュラーエコノミー

日本における主なサーキュラーエコノミー政策に関わる動きをまとめると下記のようになる。

- 1999年:経済産業省「循環経済ビジョン」策定

- 2000年:環境省「循環型社会形成推進基本法」制定

- 2016年:富山物質循環フレームワーク(G7)

- 2018年6月:環境省「第四次循環型社会形成推進基本計画」策定

- 2020年5月:経済産業省「循環経済ビジョン2020」策定

- 2020年7月:プラスチック製買物袋の有料化

- 2020年10月:カーボン・ニュートラル宣言(2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標)

- 2021年1月:経済産業省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」公表

- 2021年3月:環境省・経産省・経団連による「循環経済パートナーシップ(J4CE)」創設

- 2021年6月:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」成立(2022年4月施行)

- 2021年8月:循環経済パートナーシップ(J4CE)注目事例集発刊・WEBサイト開設

- 2023年10月:「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」ロードマップ策定

- 2023年12月:環境省「第五次循環型社会形成推進基本計画」策定

- 2024年7月:「循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議」第一回開催

2000年6月2日、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとして「循環型社会形成推進基本法」が制定され、日本の廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。その後、2018年6月19日に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、地域循環共生圏の形成や、ライフサイクル全体での資源循環、適正処理と環境再生の推進を柱とした施策が打ち出された。これは、2025年までの実現が目指されたものだ。

2020年5月、経済産業省は約20年ぶりに「循環経済ビジョン2020」を策定した。1999年のビジョンは最終埋立処分場の逼迫を背景に、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を中心に廃棄物問題の解決を目指したものであったが、2020年のビジョンでは3Rを環境活動として捉えるだけでなく、経済戦略としてのサーキュラーエコノミーへの転換を主軸にしている。

このビジョンは、グローバルな市場において循環型の製品やサービスを展開していくことを念頭に置き、規制的な手法は最低限にしてソフト・ローを活用しつつ、企業らによる自主的な取り組みを促進することに重きを置いているのが特徴だ。サーキュラーエコノミーへの移行が急がれる分野としては、プラスチック、繊維、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)、バッテリー、太陽光パネルの5分野が挙げられている。

2023年以降、日本政府はさらなる政策強化を進めている。2023年10月に策定された「グリーン・トランスフォーメーション(GX)ロードマップ」では、グリーン成長とサーキュラーエコノミーを一体的に推進するための具体的なアクションが示され、再生可能エネルギーや省エネ技術の普及と資源循環が緊急の課題として位置づけられている。同年12月には「第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、特にデジタル技術を活用した資源の効率的利用や気候変動対応との連携が強調された。

2024年7月には「循環経済に関する関係閣僚会議」が開催され、政府全体での政策推進体制が強化された。これにより、GXの推進やカーボンニュートラルへの移行を加速させるため、企業や自治体、市民との連携が一層重要となっている。日本のサーキュラーエコノミー政策は、環境面だけでなく経済成長や社会の持続可能性の実現に向けた主要な戦略の一環として進化している。

サーキュラーエコノミーとISO

スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関ISO(国際標準化機構)では、サーキュラーエコノミーの国際規格化に向けた議論(ISO/TC323)が進められている。2018年6月にAFNOR(フランス規格協会)がサーキュラーエコノミーのTC(技術委員会)の設置を提案し、賛成26・反対8・棄権8で設置が決定された。

ISO/TC323「サーキュラーエコノミー」のスコープは「SDGsへの貢献を最大化するための、あらゆる関係組織の実行に向けた枠組み・指針・支援ツールおよび要求事項を開発するための、サーキュラーエコノミー分野の標準化」となっており、下記のワーキンググループで構成されている。

- ISO/TC 323/CAG:議長諮問グループ

- ISO/TC 323/WG 1:定義・原則・枠組み・マネジメントシステム規格

- ISO/TC 323/WG 2:CEの実行に向けた実践的なアプローチの開発

- ISO/TC 323/WG 3:サーキュラリティの測定・評価

- ISO/TC 323/WG 4:サーキュラーエコノミーの実践:経験のフィードバック

- ISO/TC 323/WG 5:プロダクト・サーキュラリティ・データ・シート

サーキュラーエコノミーが抱える課題

サーキュラーエコノミーの概念をめぐっては、様々な課題も指摘されている。ここでは、代表的な議論を紹介しよう。

サーキュラーウォッシングのリスク

サーキュラーエコノミーという言葉が浸透するにつれ、グリーンウォッシングやSDGsウォッシングと同様に「サーキュラーウォッシング」に対するリスクや懸念も高まっている。オランダ・Circle Economyも2021年7月に”Why your circular business may not be as sustainable as you think“と題するレポートの中で、サーキュラーエコノミーという言葉が誤った方法で宣伝に利用されるリスクなどについて触れている。

「サーキュラリティ(循環性)」という概念の限界

サーキュラーウォッシングを防ぐためには、「サーキュラリティ(循環性)」を数値として可視化し、ファクトに基づいて製品やサービス、事業のサーキュラリティを測定できる方法が必要だ。サーキュラリティ測定にあたっては、エレン・マッカーサー財団の「Circulytics」、WBCSDの「Circular Transition Indicators」、Circle Economyの「Circle Assessment」、Cradle to Cradle Products Innovation Instituteの「Cradle to Cradle」認証など様々なツールや指標が存在しているが、「サーキュラリティ」という概念そのものが未だ発展途上であり、概念の限界も指摘されている。

例えば、「サーキュラリティ」を経済システムがアウトプットした資源のうちどの程度をインプットに再投入できるかという指標だとすると、この指標では、サーキュラーエコノミーにおけるコアな原則である「製品寿命の延長」や「シェアリング」「再製造」など、一度インプットした資源をどれだけ長くシステムの中にとどめ、アウトプットされるまでの時間を伸ばすかという視点を反映できない。

また、サーキュラリティはあくまで資源の「量」にフォーカスした指標であり、その「質」を考慮に入れられていないという点や、あくまでサーキュラリティは「割合」を示すだけにとどまるため、経済システム全体が拡大した場合、仮にサーキュラリティが数値上は改善したとしても、バージン資源の投入絶対量が増えるという状況が起こりうるという点も課題として挙げられる。

さらに、現在オランダ政府などは2050年までに100%サーキュラーエコノミーの実現を目指していますが、そもそもサーキュラリティ100%は熱力学の法則から考えて実現不可能だという意見や、バージン素材を投入することなく経済システムがアウトプットした資源だけを再びインプットする場合、成長は実現できないため、その意味でサーキュラリティ100%は不可能だとする意見、そもそもサーキュラーエコノミーはあくまで環境負荷と経済成長をデカップリング(分離)するための手段であり、サーキュラリティの向上自体を目的にすべきではないという意見などもある。

サーキュラリティを可視化し、数値やファクトに基づいて測定可能な状態にすることは、サーキュラーエコノミーへの投資や消費者からの信頼を獲得するうえでも非常に重要だが、一方でサーキュラリティだけを指標としてしまうと間違った方向に進んでしまうリスクがあるということを理解しておく必要があるだろう。

Design from Waste と Design out Waste

廃棄物をアップサイクルして製品をつくる「Design from Waste」の概念は、「廃棄物は資源に変えられる」という発想につながり、「Normalizing Waste(廃棄の常態化)」をもたらすリスクがあるため、廃棄物のアップサイクルを称賛することに対して慎重な姿勢を示すべきだという意見もある。

また、廃棄物からアップサイクルを行う場合、廃棄物を資源として活用するため、廃棄物の安定供給や安定した品質が求められ、結果として「質がよい」廃棄物に対する需要だけが高まり、根本的な負の外部性は解消されないという課題もある。

一方で、すでに自然界に流出してしまっている廃棄物を回収し、製品をつくること(海洋に流出した漁網をアップサイクルしてカーペットを作るなど)は自然界の再生につながり、リジェネラティブなビジネスモデルと捉えることができるため、Design from Wasteが一概に問題のあるモデルだとは言えない。サーキュラーエコノミーの原則がDesign out Wasteであることには変わりないが、一方ですでに大量に排出されている廃棄物とどのように向き合い、これらを減らしていくかという点もサーキュラーエコノミーを考えるうえで大事なテーマである。

製品寿命延長とイノベーション

サーキュラーエコノミーにおいては製品寿命をできる限り延長することが重要とされているが、一方で日々技術革新により新たな素材や製品、サービスが誕生していく現在のイノベーションサイクルを考慮すると、必ずしも製品寿命を延長し、旧式の非効率なモデルを使い続けることが環境負荷の観点から優れた選択肢とはならないケースがあるということも考慮する必要がある。

化石燃料車の製品寿命を延ばす取り組みよりも、電気自動車に切り替えたほうが長期的に見てCO2排出量を削減できるといったケースはどの業界にも起こりうるということだ。

耐久性とリサイカビリティ

液晶シリコンとガラスを接着した太陽光パネル、コットンとポリエステルを混合した衣服などのように、製品の耐久性や機能性を高めるために異なる素材を接着・混合するという方法は、モノづくりの現場においてよく採用される方法だが、異なる素材を接着・混合した場合、今度はリサイクルにかかるコストや難易度が上がることにつながる。

耐久性とリサイカビリティ(リサイクルのしやすさ)はいずれもサーキュラーエコノミーにおいて重要な要素だが、両者がコンフリクトを起こすこともある。サーキュラーデザインにあたっては、様々な側面から何がよりよい選択なのかを検討する必要があるだろう。

物理的耐久性と情緒的耐久性

サーキュラーエコノミーにおける重要な要素の一つが製品の「耐久性」だ。しかしこの耐久性という概念にも、厳密には素材や構造などによりもたらされる製品そのものの「物理的耐久性」と、製品とユーザーとの関係性によって形作られる「情緒的耐久性」の2つが存在する。

例えば大量廃棄が問題になっているアパレル業界では、「まだ着られるのに捨てられる」服が大半を占めており、物理的耐久性(着られるかどうか)よりも情緒的耐久性(着たいかどうか)が短くなってしまっていることが廃棄の根本的な原因となっている。

そのため、問題にアプローチするためには物理的耐久性よりも情緒的耐久性を高める必要があると言える。このように、製品寿命を延ばすうえでは製品そのものだけではなく製品とユーザーの関係性にも焦点を当てることが重要となる。

脱炭素とサーキュラーエコノミー

エレン・マッカーサー財団は、2019年9月に公表したレポート”Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change“の中で、現在の温室効果ガス排出量のうち55%はエネルギー由来であり、再生可能エネルギーへの移行で削減できるものの、残りの45%は製造、土地利用、農業に起因するものであり、脱炭素社会の実現にはサーキュラーエコノミーへの移行が不可欠だと指摘している。

一方で、脱炭素とサーキュラーエコノミーをめぐっては、様々な課題もある。具体的には、旧来型の太陽光パネルや風力タービンにサーキュラーデザインが施されておらず、リサイクルが難しい点、また、脱炭素社会の実現に必要なだけの太陽光パネルや風力タービンなどを製造しようとすると、これらの資源の循環利用システムが完成されていない現状では新たに大量のバージン資源の調達が必要となり、資源枯渇や生物多様性の喪失につながるという点などだ。

また、米ウォール・ストリート・ジャーナル誌も指摘するように、世界の太陽光パネル製造の7割を占めている中国では石炭火力発電による太陽光パネル生産が行われており、再エネインフラ拡大の背景に大量のCO2排出があるなど、移行期ならではのジレンマもある。

リバウンドエフェクト

エネルギー効率を高めることで、結果として人々の節約意識が薄まりエネルギーの無駄づかいが増えてしまい、エネルギー消費の削減量が相殺されてしまうという現象は「リバウンドエフェクト」と言われている。これと同様の事態がサーキュラーエコノミーへの移行においても起こりえる。

オランダのメガバンク、INGは、2020年1月に公表したレポートの中でサーキュラーエコノミーがリニアエコノミーの製品を代替するのではなく、新たな市場の創出につながると、結果として資源の利用はさらに加速する可能性がある(例えば中古の修理済スマートフォンは、新製品の市場を代替するのはなく、それまでスマートフォンを手にすることがなかった低収入の人々に販売されている)、中古素材への需要が高まると結果としてバージン素材の価格が低下し、逆にバージン素材への需要を高める可能性がある、といったリスクに触れている。

PaaS・シェアリングモデルの環境負荷

サーキュラーエコノミー型のビジネスモデルとなるPaaSやシェアリングモデルも、必ずしも環境負荷が低いモデルとは言えないケースがある。

フィンランド・ラッペンランタ大学のJarkko Levänen氏らが公表した、ジーンズの製造と利用に関する調査結果によると、従来型のジーンズ製造・販売方法、リデュース(長期使用)、リユース(再販)、リサイクル、シェア(レンタル)というモデルを比較したところ、主にデリバリー面におけるCO2排出が原因で、シェア(レンタル)のモデルが最もCO2排出量が増えることが分かった。

レンタルのフレキシビリティを高めることは顧客満足度の向上につながる一方で、デリバリー頻度の増加に伴い環境負荷が高まってしまうリスクがあり、環境負荷の観点からはPaaS・シェアリングモデルが必ずしもベストな方法とは限らないという点に留意する必要がある。

PaaSとファイナンスのジレンマ

オランダのINGグループでサーキュラーエコノミー・リードを務めるJoost van Dun氏は、PaaSモデルへのファイナンスを考えるうえでもジレンマがあると指摘している。

PaaS事業に銀行が融資を行う場合、事業の価値はアセット(製品をどれだけ持っているか)ではなくフロー(製品をどれだけサービスとして提供できるか)へと移行するため、融資時の担保は融資先のアセット(資産)ではなく、どのぐらい利用者の契約を持っているかというコントラクト(契約)になる。

そのため、銀行の視点からすると、より継続期間が長い契約のほうが将来にわたって資金を回収ができるという意味で担保としての価値を持つことになるのだが、ユーザーの視点ではレンタルの契約期間に柔軟性があるほうが利便性に優れているため、そこにコンフリクトが生まれるという意味だ。

製品の所有権とデータの所有権

サーキュラーエコノミーへの移行においてPaaSやシェアリングモデルが重要となる理由は、製品の所有権を企業が持ち続けることで、製品寿命の延長と経済合理性を整合させることができるようになるためだ。このPaaS・シェアリングモデルや製品寿命の延長を実現するうえで鍵を握るのが、DX(デジタル・トランスフォーメーション)である。

世界では、「マテリアル・パスポート」や「プロダクト・パスポート」という概念に代表されるように、素材や製品に関する様々な情報をデータとして記録し、追跡することで、再利用や修理・リサイクルなどをしやすくする取り組みが進められている。

また、ICチップの埋め込みによる素材や製品のIoT化、改ざん防止のためのブロックチェーン上への記録、デジタルツインの活用など、テクノロジーを活用することで原料調達から回収にいたるまでのバリューチェーン全体で素材や製品の動きを透明化し、信頼性の高いデータを流通させることで真のサーキュラーエコノミーを実現することができる。

しかし、ここで問題になるのが製品ユーザーのプライバシーである。特にPaaSモデルの場合、ユーザーが製品をいつどこでどのように利用したかというデータは、製品回収後のリユースやリファービッシュ、リサイクルなどを進めるうえで非常に重要な情報となる。

なぜなら、製品の消耗度合いや回収時の品質を正確に把握できるようになれば、再資源化・再製品化に向けた効率も高められるうえ、リユースがしやすいように丁寧に製品を利用してくれたユーザーに対するインセンティブを提供するなどの仕組みも考えられる体。また、ユーザーのニーズを細かく把握することは製品そのものの改善やカスタマイズにもつなげられ、廃棄の削減や顧客エンゲージメント向上にも活用できる。

一方で、製品利用時のデータはユーザーのプライバシーそのものでもある。豪・NZのメディア「The Conversation」は、2020年11月に”A circular economy could end waste – at the cost of our privacy(サーキュラーエコノミーは我々のプライバシーを犠牲にして廃棄物をなくすだろう)“と題する記事を公表しているが、まさにタイトルの通りで、製品の所有権をメーカーが保持し、データの所有権もメーカーが保持するとなれば、メーカーとユーザーとのパワーバランスは崩れる可能性がある。

世界経済フォーラムは、2021年8月に公表した”Why digitalization is critical to creating a global circular economy“という記事の中で、サーキュラーエコノミーのデジタル基盤は政治的にも商業的にも中立したグローバルな公共財であるべき、多対多によるインターオペラビリティ(相互運用性)が確保されているべき、データ所有の独占を回避しつつ、共創を促進するべきなど、デジタルデータの分散型ガバナンスの必要性を指摘している。

サーキュラーエコノミーにおいて、メーカーがユーザーから回収しているのは製品だけではなく、データも含まれている。デジタルを基盤とするサーキュラーエコノミー時代においてはそのデータにこそ大きな経済価値があることを考えると、誰がデータの所有者となるのかという点は今後より議論を深めていくテーマだと言える。

セカンドハンドとジェントリフィケーション

米国では、アパレルのセカンドハンド(中古)市場の人気上昇が中古品の価格を押し上げ、結果としてこれまで地域のセカンドハンドショップで衣服を購入してきた低所得者層の人々が、衣服を購入できなくなるという「ジェントリフィケーション」が起こっているという議論も盛り上がっている。

地域のショップで中古品を大量に仕入れ、それらに価格を上乗せしてセカンドハンドのマーケットプレイスで販売し利益を上げる個人や事業者の存在が、このジェントリフィケーションに拍車をかけており、批判の対象となっている。

デカップリングの実現可能性

サーキュラーエコノミーへの移行により、本当に経済成長と環境負荷のデカップリング(分離)が実現できるのかという点についても議論がある。まず、デカップリングには「相対的デカップリング」と「絶対的デカップリング」があり、デカップリングの対象がCO2排出なのか、資源消費(マテリアルフットプリント)なのかについても分けて考える必要がある。

また、CO2排出については、生産ベースのCO2排出量か消費ベースのCO2排出量なのかを区別したうえで、そのデカップリングが「地球規模」かつプラネタリーバウンダリーのティッピングポイントを超えない「十分なスピードで」実現できているのかを見る必要がある。

The Breakthrough Instituteは、2021年に公表したレポート”Absolute Decoupling of Economic Growth and Emissions in 32 Countries“の中で、すでに人口100万人以上の32か国で、生産ベースだけではなく消費ベースCO2排出量でもGDPの絶対的デカップリングが達成できているとの調査結果を発表している。

一方で、ユトレヒト大学のThomasBauwens氏は、2021年11月に公表した論文”Are the circular economy and economic growth compatible? A case for post-growth circularity“の中で、世界の資源消費(マテリアルフットプリント)はGDPに比例して増えており、グリーン成長の必要条件であるGDP成長と資源消費のグローバルな絶対的デカップリングはまだ現実には程遠いと述べたうえで、サーキュラーエコノミーの行く末の選択肢の一つとして、脱成長(Degrowth)と卒成長(Post Growth)のアプローチを挙げている。

サーキュラーエコノミーに関するFAQ

ここでは、サーキュラーエコノミーについてよく寄せられることが多い質問と、その回答例を紹介する。なお、これらの問いには正解があるものではないので、あくまで参考例として考えていただきたい。

Q:サーキュラーエコノミーとリサイクルの違いは?

リサイクルは、リニアな経済システムの中で発生する廃棄物を再資源化するという「Design from waste」の概念がベースとなっているが、サーキュラーエコノミーはそもそも製品・サービス設計の初期段階から廃棄物や汚染が出ないようにする「Design out waste」が原則となり、根本的に考え方が異なる。

最終製品を原材料レベルまで戻すことで製品価値が失われ、それ自体にもエネルギーや水、コストなどを必要とするリサイクルは、サーキュラーエコノミーにおいて最も優先順位が低い循環サイクルに位置付けられている。

一方で、先述したCircularity Gap Report 2024で公表されているように、現在の世界全体のサーキュラリティ(循環性)は7.4%と非常に低く、大量の廃棄物が排出されているのが現状であり、リサイクルすらできない製品も依然として市場に投入されている。そのため、サーキュラーエコノミーへの移行において、Design from Wasteの概念やリサイクルは引き続き重要な役割を担っていくと考えられる。

Q:サーキュラーエコノミーとSDGsの関係性は?

サーキュラーエコノミーとSDGsとの関係性については、どのように考えればよいのか。ここではいくつかの視点を紹介する。

視点1:サーキュラーエコノミーはSDGs達成のための手段

SDGsは世界共通の目標であり、サーキュラーエコノミーは経済システムのありかたを指している。サーキュラーエコノミーへの移行は環境(Planet)・社会(People)・経済(Profit)の全てにポジティブな変化をもたらすためのパラダイム・シフトであり、SDGsの達成に向けた手段として捉えることもできる。

視点2:サーキュラーエコノミーはより長期的な移行シナリオ

SDGsの目標は2030年までですが、サーキュラーエコノミーへの移行はより長期的なシナリオを前提としている。例えばオランダは2050年までに100%サーキュラーエコノミーを実現するという国家目標を掲げているが、オランダのアムステルダムに本拠を置くCircle Economyが公表したCircularity Gap Report 2020によると、世界のサーキュラリティ(循環性)は8.6%にとどまっており、現状の世界の経済システムはサーキュラーエコノミーとは程遠いことが分かる。そのため、サーキュラーエコノミーはSDGs達成のための手段として位置づけることはできるものの、現実にはより長期的なトランスフォーメーションを意味する。

視点3:経済成長に対する見方の違い

SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」にあるように、SDGsは持続可能な「開発目標」であり「経済成長」に対して肯定的なスタンスをとっている。一方、サーキュラーエコノミーは一つの明確な定義があるわけではなく、サーキュラーエコノミーの行く末として脱成長や卒成長を目指すべきだとする考え方もあり、経済成長に対して必ずしも肯定的な概念であるとは言い切れない。

視点4:SDGsは「サステナビリティ」。サーキュラーエコノミーは「リジェネレーション」

SDGs(Sustainable Development Goals)は言葉通り「サステナビリティ」の考え方を前提としており、例えば目標12「つかう責任、つくる責任」の12.3には「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。」という目標が掲げられているが、これはあくまで「Less bad(マイナスを減らす)」の考え方だ。

一方のサーキュラーエコノミーは、エレン・マッカーサー財団の掲げる3原則にもあるように「リジェネレーション(再生)」を前提としており、「More good(プラスをもたらす)」を目指している。

Q:サーキュラーエコノミーは経済競争力があるのか?

サーキュラーエコノミー型のビジネスモデルはリニアエコノミー型のビジネスモデルと比較して経済的に競争力があるのか?このような疑問に対しても、いくつかの視点がある。

視点1:競争力は「WHAT」ではなく「HOW」に宿る

現状のリニアエコノミーにおいても、収益性が高い企業もあれば、そうでない企業も存在する。経済的な競争力は、「WHAT(リニアか、サーキュラーか)」ではなく、「HOW(どのように取り組むのか)」に宿ると考えることもできる。世界全体の経済システムがサーキュラーエコノミーへと移行した場合でも、その市場のなかで勝者と敗者は生まれる可能性があり、フォーカスするべきは、どのように「優れた」循環型のビジネスモデルを構築していくか、という点だと考えられる。

視点2:サーキュラーエコノミーは長期的には経済合理的になる

EUをはじめとして世界全体がサーキュラーエコノミーへの移行を戦略的に進めており、法規制の強化や課税、サーキュラーエコノミー分野への投資の増加など、サーキュラーエコノミーへの移行がより経済的に合理的な選択となるような環境整備が進められている。

また、気候危機や資源枯渇リスクなどにより資源調達リスクも高まっていることを考慮すると、長期的にはサーキュラーエコノミーがリニアエコノミーと比較して経済合理的な選択となることが想定される。

視点3:サーキュラーエコノミーは投資と位置付けるべき

一方で、短期的な視点で見ると、例えばリペアにかかる人件費よりもバージン素材の調達コストのほうが安ければ、企業も消費者もそちらに流れてしまうだろう。

その意味で、現状のリニアな仕組みの中でサーキュラーエコノミー型のモデルが経済競争力を持つことは決して簡単ではない。短期的にはコストではなく投資と位置付けてサーキュラーエコノミーへの移行をいち早く進めることが長期的な競争優位につながると考えられる。

視点4:サーキュラーエコノミーは成長市場、リニアエコノミーは縮小市場

市場全体の割合から考えると、サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの市場はまだまだ少ないかもしれない。しかし成長しているのはサーキュラーエコノミー市場であり、今後縮小が予想されるのがリニアエコノミーの市場だ。成長市場と縮小市場のどちらで事業を展開するかという視点で考えると、サーキュラーエコノミーへの移行はより将来性のある選択だと言える。

視点5:「競争力向上」や「成長」というナラティブが持つリスクにも意識する

サーキュラーエコノミーをめぐる議論においては、サーキュラーエコノミーという概念が産業界によって無限の経済成長を肯定するための免罪符として利用されることに対する懸念の声もある。

いま、「持続可能な経済成長」とは本当にあり得るのか、一部の国々ではなく「世界全体の規模において」、経済成長とCO2排出や資源消費との「絶対的」デカップリングを、気候危機や資源枯渇などに対処するうえで「十分なスピード」で実現することができるのか、といった問いに対する慎重な検証が求められている。サーキュラーエコノミーが経済競争力の向上や成長につながるという一面的な見方にはリスクがあるとも言える。

世界の代表的なサーキュラーエコノミー推進機関

- PACE(Platform for Accelerating the Circular Economy)(オランダ)

- エレン・マッカーサー財団(英国)

- Circle Economy(オランダ)

- Sitra(フィンランド)

- Circular Economy Club(国際非営利団体)

日本の代表的なサーキュラーエコノミー推進機関

- 循環経済パートナーシップ(J4CE)

- ジャパン・サーキュラー・エコノミー・パートナーシップ(J-CEP)

- 一般社団法人循環経済協会

- 環境省「地域循環共生圏」

- 一般社団法人サーキュラーエコノミージャパン

- Circular Economy Hub(サーキュラーエコノミーハブ)

- 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会

- Circular Yokohama(サーキュラーヨコハマ)

【関連記事】サーキュラーデザインとは・意味

【関連記事】クローズドループとは・意味

【関連記事】サーキュラー・アドバンテージとは・意味

【関連記事】Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)とは・意味

Circular Economy Hubに参加しませんか?

IDEAS FOR GOOD を運営するハーチ株式会社では、サーキュラーエコノミー専門プラットフォーム「Circular Economy Hub」を運営しています。

Circular Economy Hub の会員になると、サーキュラーエコノミーに関する国内外の最新動向をまとめたニュースやサーキュラーエコノミーへの理解が深まるコラム、レポート、インサイト記事、サーキュラーエコノミー学習コンテンツ、国別・都市別データベースへのアクセス、毎月開催されるイベントへの無料参加、会員限定のオンラインコミュニティへの参加(コミュニティ会員のみ)など、様々な特典が得られます。サーキュラーエコノミーに興味がある企業担当者や行政担当者、教育機関の方などはぜひご参加ください。

【参照サイト】Circular Economy Hub 会員募集ページ

サーキュラーエコノミーに関連する記事の一覧

用語の一覧

あ行

- アーティスト・イン・レジデンス

- アイソレーション・エンヴィー(Isolation Envy)

- 愛知目標

- アイデンティティ・クライシス

- アウティング

- アウトサイド・イン・アプローチ

- アース・オーバーシュート・デー

- アカウンタビリティ

- アカウントベースドマーケティング(ABM)

- アクアポニックス

- アクセシブルツーリズム

- アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)

- アクティブ・オーナーシップ(積極的株主行動)

- アグフレーション(agflation)

- アグリテクチャー

- アグリフッド

- アグロフォレストリー

- アセクシャル

- 新しい資本主義

- アップサイクル

- アテンションエコノミー

- アート・アクティビズム

- アドボカシー・マーケティング

- アニマルウェルフェア(動物福祉)

- アニミズム

- アパルトヘイト

- アファーマティブ・アクション

- アフロフューチャリズム

- アフロセントリシティ

- アライ(Ally)

- アルファベットスープ

- アロマンティック

- アームチェア・アドボケイト

- アンコールキャリア

- アンコンシャスバイアス

- アンステレオタイプ

- アンダークラス

- アンダードッグ効果

- 人新世(アントロポセン)

- アンペイドワーク

- イケア効果

- 移行リスク

- イコールペイデイ

- イミ消費

- インクルーシブ・ウェルス(Inclusive Wealth)

- インクルーシブ教育(Inclusive Education)

- インクルーシブデザイン

- インターナルカーボンプライシング(ICP)

- インクルーシブビジネス

- インサイド・アウト・アプローチ

- インダストリー 4.0

- インダストリアル・シンバイオシス

- インターセクショナリティ

- インターナライズド・セクシズム

- インディジネス・イノベーション

- インディジネス・フューチャリズム

- インテレクチュアル・ダークウェブ

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- インパクトソーシング

- インパクト投資

- インフォーマルセクター

- インフォームドコンセント

- インフォームドチョイス

- インフォデミック

- ヴァナキュラー

- ヴィーガン(完全菜食主義者)

- ヴィーガンファッション

- ヴィーガンレザー

- ウェアラブルデバイス

- ウェルネス

- ウェルビーイング

- ウェルビーイングエコノミー

- ウォーカブルシティ

- ウォーターフットプリント

- ウォーターポジティブ

- ウーマンリブ

- エイジズム

- エイブリズム

- エクイタブル・デザイン

- エクエーター原則

- エクスペリエンス・エコノミー(経験経済)

- エクスポネンシャル思考

- エコ・ウェルフェア・ステート

- エコギルト

- エコサイド

- エコシステムアプローチ)

- エコーチェンバー現象

- エコデザイン

- エコファシズム

- エコファンド

- エコフェミニズム

- エコプレナー

- エコラベル

- エシカルオフィス

- エシカル消費

- エシカルバンク

- エシカルファッション

- エスニック・ツーリズム

- エスニック・メディア

- エスノ・フューチャリズム

- エッジコンピューティング

- エディブル・エスケーピズム

- エネルギーミックス

- エモーショナルヘルス

- エレン・マッカーサー財団

- エンゲージメント(議決権行使)

- 欧州グリーンディール

- オリエンタリズム

- オーガニック(有機栽培)

- オーシャンバウンド・プラスチック

- オートヴィーガニズム(Haute Veganism)

- オーバーツーリズム

- オープンイノベーション

- オープンガバメント

か行

- カーボンインセット

- カーボンオフセット

- カーボンクレジット

- カーボンシンク

- カーボンテック

- カーボンニュートラル(気候中立)

- カーボンネガティブ

- カーボンバジェット

- カーボンハーフ

- カーボンファーミング

- カーボンフットプリント

- カーボンプライシング

- カーボンフリー

- カーボンポジティブ

- カーボンリーケージ(炭素リーケージ)

- カーボンリサイクル

- カーボンロックイン

- ガイア理論

- 海洋温度差発電(OTEC)

- 海洋保護区

- 拡大生産者責任(EPR)

- 拡張分析

- ガスライティング

- ガラスの天井

- 環境教育(Environmental Education)

- 環境クズネッツ曲線

- カラリズム

- 環境税

- 環境正義

- 環境難民

- 環境プラグマティズム

- 環境倫理学

- 環境レイシズム

- 関係人口

- 感謝経済

- 感情労働

- 環世界

- 間接差別

- 規格外野菜

- ギグワーカー

- 気候緩和

- 気候危機

- 気候正義

- 気候非常事態宣言

- 気候不安(エコ不安)

- 気候変動税(CCL)

- 気候変動への適応策

- 気候変動枠組条約

- ギフテッド

- ギフトエコノミー(贈与経済)

- キャップ・アンド・トレード

- キャップイヤー

- キャパシティビルディング

- キャリアブレイク

- キャンセルカルチャー

- 共感疲労

- 強制労働(forced labour)

- クワイエット・クィッティング(静かな退職)

- クィア

- クィア・アーバニズム

- クィアベイティング(Queer-baiting)

- クエスチョニング

- クオータ制

- クライマタリアン

- クライメート・オプティミズム

- クラウド・シーディング

- クラウドファンディング

- グラスゴー気候合意

- グラスフェッド

- グラフィティ・アート

- クリエイターエコノミー

- クリエイティブエコノミー(創造経済)

- クリックベイト

- クリティカル・デザイン

- グリッドパリティ

- グリーニアム

- グリーフケア

- グリーフテック

- グリーンアンモニア

- グリーンウォッシュ

- グリーンインフラ

- グリーンキー

- グリーンコンシューマー

- グリーン水素

- グリーンスチール

- グリーン・スワン

- グリーン成長戦略

- グリーンテック

- グリーン投資スキーム(GIS)

- グリーントランスフォーメーション(GX)

- グリーンハッシング

- グリーンビルディング

- グリーンファイナンス

- グリーンフライデー

- グリーンプレミアム

- グリーンベルト

- グリーンボンド

- グリーンマッピング

- グリーンマテリアル

- グリーンリカバリー

- グリーンローン

- グリーンGDP

- クルエルティフリー

- グルーミング

- グレートリセット

- グレート・リプレイスメント

- グローカル

- クローズドループ

- 国連グローバル・コンパクト

- グローバル・ストックテイク

- グローバルサウス

- クロスドレッサー

- クローン文化財

- 昆明モントリオール生物多様性枠組

- ケアエコノミー

- ケアリング・シティ

- ケミカルリサイクル

- ゲーミフィケーション

- ゲームチェンジャー

- 効果的利他主義

- 合成生物学

- 国連責任投資原則(PRI)

- ゴーストフィッシング

- コーズ・マーケティング

- コーダ

- コーピング

- コミュニティガーデン

- コミュニティ・ツーリズム

- コミュニティデザイン

- コミュニティ投資

- コモンズの悲劇

- コラプソロジー

- コラボラティブエコノミー

- コレクティブハウス

- コンヴィヴィアリティ

- コンシャス・キャピタリズム

- コンシャス・コンシューマリズム

- コンシャストラベル

- コンストラクティブジャーナリズム

- コンセプチュアル・アート

- 昆虫食

- コンポスト(堆肥化)

- コーポレートガバナンス・コード

さ行

- サイノ・フューチャリズム

- サイバーカスケード

- サイバー・フェミニズム

- 再野生化(Rewilding)

- サイレンス・タクシー

- サイレントクライシス

- 削減貢献量

- 座礁資産(ストランデッド・アセット)

- サステナビリティ(持続可能性)

- サステナビリティフィクション

- サステナビリティ・リンク・ローン

- サステナビリティ・トランスフォーメーション

- サステナブルウェブデザイン

- サステナブル・シーフード

- サステナブル・ツーリズム

- サーキュラーアドバンテージ

- サーキュラーエコノミー(循環型経済)

- サーキュラーデザイン

- サードプレイス

- サービスラーニング

- サブスクリプションエコノミー

- サーマルリサイクル

- シードライブラリー(種の図書館)

- シーライオニング

- シェアリングエコノミー(共有型経済)

- シェアレンティング

- ジェニュインフルエンサー

- ジェネレーションα(アルファ)

- ジェネレーションY(Y世代)

- ジェネレーションZ(Z世代)

- ジェネレーション・レフト

- ジェンダー

- ジェンダーステレオタイプ

- ジェンダード・イノベーション

- ジェンダーの社会化

- ジェンダーバイアス

- ジェンダーパリティ

- ジェンダーフラックス

- ジェンダーフルイド

- ジェンダー・ポジティブ

- ジェンダーレス

- ジェンダーロール(性役割)

- ジェンダーニュートラル

- ジェンダー・ノンコンフォーミング

- ジェントリフィケーション

- 資源生産性

- 資源的人

- シスジェンダー

- 自然資本会計

- 自然資本プロトコル

- 自然主義的転回

- 自然の権利

- 持続可能な開発目標(SDGs)

- 持続可能な漁業

- 持続可能な森林経営

- シチズンウォッシング

- ジニ係数

- シビックテック

- 慈悲的性差別(べネヴォレント・セクシズム)

- 自文化中心主義

- 社会・人的資本プロトコル

- 社会正義(Social Justice)

- 社会的処方

- 社会彫刻

- 社会的共通資本

- 社会的責任投資(SRI)

- 社会的連帯経済(SSE)

- シャドウワーク

- シリアスゲーム

- 素人革命

- 集改札スト

- 自由貿易圏(自由貿易地域)

- 修理する権利

- ジュガード

- 情報難民

- ショートターミズム(Short-termism)

- 食のバリアフリー

- シンギュラリティ

- 人権デュー・ディリジェンス

- 人口オーナス

- 人工光合成

- 新循環経済行動計画

- 循環経済ビジョン

- 人的資本経営

- 人道支援

- 心理的安全性

- 森林リスク・コモディティ

- 水素経済

- 垂直農業

- スウェットショップ

- スキルズフューチャー運動

- スチュワードシップ・コード

- ステイケーション

- ステークホルダー・エンゲージメント

- ステークホルダー資本主義

- ステレオタイプ

- ストレージパリティ

- スフィア基準(スフィアスタンダード)

- スペーステック

- スペキュラティブ・デザイン

- スポーツボリューション

- スポンジシティ

- スマートグリッド

- スマートモビリティ

- スマートホーム

- スマートリテール

- スラックティビズム

- スラット・シェイミング

- スリープテック

- スレイジアン

- スロージャーナリズム

- スローファッション

- スローフード

- スローワーキング

- 生態経済学(Ecological economics)

- 生物多様性

- 生物多様性オフセット

- 生物多様性クレジット

- 生物多様性条約

- 生物多様性ネットゲイン

- 生物多様性フットプリント

- 生分解

- 性別不合

- 生理の貧困

- セクシャルウェルネス

- セクシュアリティ(セクシャリティ)

- セクシュアル・コンセント(性的同意)

- セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)

- セクストーション

- 絶対的貧困・相対的貧困

- ゼニアル

- ゼノフォビア(Xenophobia)

- ゼブラ企業

- セルフエフィカシー

- セルフパートナーシップ

- ゼロウェイスト

- ゼロエミッション

- ゼロカーボン

- 選挙割

- 先住民ツーリズム

- センスメイキング

- 選択アーキテクト

- ソリューションジャーナリズム

- ソーシャルオーディット

- ソーシャルグッド

- ソーシャルディスフォリア

- ソーシャルデザイン

- ソーシャルハウジング

- ソーシャルバブル

- ソーシャルビジネス

- ソーシャル・ライフサイクルアセスメント

- ソーシャルリスニング

- ソーシャル・リセッション

- ソーシャルレンディング

- ソートクチュール

- ソーラークッキング

- ソバーキュリアス

- 損失と損害

た行

- ダークツーリズム

- ダークパターン

- 代替たんぱく質(alternative protein)

- 代替肉(フェイクミート)

- 大地の再生

- タイニーハウス

- タレンティズム

- ダイバーシティ

- ダイベストメント

- ダイレクトエアキャプチャー(DAC)

- ダイレクトトレード

- 多自然主義

- 他者化(Othering)

- 脱消費主義

- 脱炭素社会

- 脱未来(デフューチャリング)

- ダブルマテリアリティ

- 多文化主義

- ダボス会議

- 男女同権

- 炭素隔離

- 炭素固定

- 炭素税

- 炭素不平等

- 地球温暖化対策のための税

- 地球幸福度指数

- 地域循環共生圏

- 地域通貨

- チーフ・ハピネス・オフィサー(CHO)

- 竹害(放置竹林問題)

- チャイルドペナルティ

- チャットボット

- チャーナリズム

- つながらない権利

- ディープラーニング

- データ・デバイド

- データフェミニズム

- デカップリング

- テキストコマース

- デ・グロース(脱成長)

- デコロナイゼーション(脱植民地化)

- デザイン思考

- デザイン人類学

- デジタルインクルージョン

- デジタルウェルビーイング

- デジタル・ガバメント

- デジタルシティズンシップ

- デジタル製品パスポート(デジタルプロダクトパスポート)

- デジタルツイン

- デジタル手続法

- デジタル・ディスラプション

- デジタルデトックス

- デジタルタトゥー

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- デジタルニュートリション

- デジタルメディスン

- デジタル倫理

- デジタルファッション

- データドリブン

- テックラッシュ

- ディーセント・ワーク

- デミジェンダー

- デミセクシャル(デミセクシュアル)

- デミロマンティック

- テロワール

- デュアルスクール

- 電子廃棄物

- 統合報告

- トゥルーフード

- 都市鉱山

- 都市生態学

- 都市農業

- ドーナツ経済学

- トーンポリシング

- トランジションデザイン

- トランジション・ファイナンス

- トランスジェンダー

- トランスセクシャル(トランスセクシュアル)

- トランスヒューマニズム

- トリプルボトムライン

- ドリームバータイジング

- トレーサビリティ

な行

- ナイトタイムエコノミー

- ナッジ(行動経済学)

- ナラティブ

- ナラティブ経済学

- ニクセン(Niksen)

- ニュー・ノルディック・キュイジーヌ(新北欧料理)

- 二国間クレジット制度(JCM)

- 日本版DBS

- ニューラグジュアリー

- ニューロセクシズム

- ニューロダイバーシティ

- 人間拡張

- 人間中心主義

- 人間中心設計

- 認知バイアス

- ネイチャー・ポジティブ

- ネクサスアプローチ

- ネガティブスクリーニング

- ネットゼロ

- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

- ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)

- ノーマライゼーション

- ノブレス・オブリージュ

- ノンバイナリー

は行

- バーチャルウォーター

- バイオオーグメンテーション

- バイオクチュール

- バイオスティミュレーション

- バイオダイナミック農法

- バイオテクノロジー

- バイオフィリックデザイン

- バイオマス

- バイオミミクリー

- バイオファブリケーション

- バイオプラスチック

- バイオ燃料

- バイオリージョン

- バイオレメディエーション

- バイセクシュアル(バイセクシャル)

- 排除アート

- ハイドロポニックス

- ハウジングファースト

- 墓友

- 泊食分離

- 白人の脆弱性(White Fragility)

- ハザードマップ

- パッシブデザイン

- 発達障害

- バタフライダイアグラム

- バックキャスティング

- パートタイム・ヴィーガン

- パートタイム・ベジタリアン

- パブリック・ベネフィット・コーポレーション

- パブリック・ラグジュアリー

- パーマカルチャー

- パラシュートジャーナリズム

- ハラルフード

- パラレルキャリア

- バリアフリー

- パリ協定

- パンセクシャル

- パンデミック

- バンドワゴン効果

- 半農半X

- バーゼル条約

- ビオトープ

- BIO HOTEL(ビオホテル)

- 被害者非難(Victim Blaming)

- ビジネスと人権

- ビッグデータ

- 批判的人種理論

- ヒュッゲ

- ヒューマニウム

- ピークスタッフ(限界消費)

- ピンクウォッシュ

- ピンクマネー

- ピンクフレーション

- ファイナンシャルセラピスト

- 物流テック

- フードセキュリティ

- フードデザート

- フードファディズム

- ファイトマイニング

- ファイトレメディエーション

- ファイナンシャル・インクルージョン

- ファストファッション

- ファンクショナルエンパシー

- フィジタル

- フィランソロピー

- フィーカ

- フィルターバブル

- フィールドラーニング

- フィンフルエンサー

- フードドライブ

- ブーメラン世代

- フェアトレード

- フェーズフリー

- フェミニスト経済学

- フェミニスト・シティ

- フェミニズム

- フォトジェニック消費

- フォー・グッド

- フォルケホイスコーレ

- プライドパレード(レインボーパレード)

- プラグマティズム

- プラスチック・オーバーシュート・デー

- プラスチックオフセット

- プラスチックニュートラル

- プラスチックネガティブ

- プラスチックフリー

- プラスチックラスト(Plasticrust)

- プラネタリー・バウンダリー

- プラネタリーヘルス

- ブリコラージュ(Bricolage)

- プレスクリプション・ゲーミング

- ブランダリズム

- フリルフスリフ

- ブルーアンモニア

- ブルーウォッシュ

- ブルーエコノミー

- ブルーカーボン

- ブルーサイン

- ブルー水素

- ブルーフード

- ブレインストーミング

- フレキシキュリティ

- フレキシタリアン

- プレゼンティズム

- フレンド・ショアリング

- プロギング

- プロシューマー

- プロセスエコノミー

- ブロックチェーン

- プロボノ

- 文化相対主義

- 文化盗用

- 分散型社会

- 分散型ホテル

- 紛争鉱物

- ペイフォワード(Pay it forward)

- ヘイトスピーチ

- ベーシックインカム

- ベジタリアン(菜食主義)

- ペスカタリアン

- ベターミート

- ヘドニスティックサステナビリティ

- ベビーテック

- ヘルステック

- ヘルスリテラシー

- 変革型投資

- 包括的性教育

- 報道の自由

- ポスト・トゥルース

- ポストワークエコノミー

- ポスト2020生物多様性枠組

- ポジティブスクリーニング

- ボディシェイミング

- ボディ・ポジティブ

- ボディ・ニュートラル

- ポピュリズム

- ホモフォビア

- ホライズンの悲劇

- ポリアモリー

- ポリクライシス

- ポリジェンダー

- ポリティカルコレクトネス

- ホワイトギルト

ま行

- マイクロアグレッション

- マイクロインフルエンサー

- マイクロスクール

- マイクロツーリズム

- マイクロフォレスト

- マイクロプラスチック

- マイクロプレナー

- マイクロモーメント

- マイノリティ

- マインドフルネス

- マクロビオティック

- マスキュリズム

- マスバランス方式

- マテリアリティ

- マテリアルリサイクル

- マテリアルフロー(物質フロー)

- マテリアルフローアナリシス(MFA)

- マネーロンダリング

- マーベリック

- マミートラック

- マルチステークホルダー・プロセス

- マルチスピーシーズ

- マルチバース

- マンスプレイニング

- マンスプレッディング

- マンタラプティング

- ミース(Mys)

- ミサンドリー

- ミスジェンダリング

- 水ストレス

- ミニマリスト

- 未利用魚

- ミレニアル世代

- 民主的デザイン(デモクラティック・デザイン)

- ムーンショット構想力

- メタコマース(メタバースコマース)

- メタネーション

- メタバース

- メタバースリクルート

- メタビューティ

- メタワーク

- メタンハイドレード

- メノテック

- メメント・モリ

- メントリフィケーション

- モーダルシフト

- モデルマイノリティ

- モバイルワーク

や行

ら行

- ラーゴム

- ラストワンマイル

- ラナ・プラザ崩落事故

- ランドフィル・マイニング

- リーガルテック

- リカレント教育

- リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)

- リジェネラティブ・デザイン

- リジェネラティブ農業(環境再生型農業)

- リジェネレーション

- リスキリング

- リスロマンティック

- リニアエコノミー

- リバブルシティ

- リビングラボ

- リベラルアーツ

- リモートワーク/テレワーク

- 量子コンピュータ

- 類縁関係

- ルッキズム

- レイズトレード

- レジリエンス

- レスポンシブルツーリズム(責任ある観光)

- レッドリスト

- ローカリゼーション

- ロング・ホーラー(Long hauler)

わ行

A

B

- Bコーポレーション

- BAME

- Bean to Bar(ビーン・トゥ・バー)

- BIツール

- Bi-Tech(バイテック)

- Black Lives Matter(BLM)

- BPAフリー

- Build Back Better(ビルド・バック・ベター)

- Busing(強制バス通学)

C

- CCS(二酸化炭素回収・貯留)

- CDM(クリーン開発メカニズム)

- CDP(Carbon Disclosure Project)

- Chosen family

- CIO(Chief Impact Officers)

- Climate Clock(気候時計)

- Climate Sience(クライメートサイレンス/気候沈黙)

- Climate Tech(気候テック)

- COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)

- Country as a service

- CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)

- Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)

- CSA(地域支援型農業)

- CSR(社会的責任)

- CSV(共通価値の創造)

- Cycle Logistics(サイクルロジスティクス)

D

E

- eスポーツ

- EBPM(証拠に基づく政策立案)

- Eco-DRR

- EdTech(エドテック)

- e-ヘルス(e-Health)

- ELSI

- Environmental Gentrification

- ESD

- ESG投資

- ETS(排出権取引スキーム)

- EUタクソノミー

- EU-ETS

F

- FaaS(Farming as a service)

- Fab Lab(ファブラボ)

- Farm to Fork

- FemTech(フェムテック)

- FinTech(フィンテック)

- First Movers Coalition(FMC)

- Flight shame

- FOMO(Fear of missing out)

- FSC認証

- FtM(Female to Male)

- FTSE4Good Index(フッツィー・フォー・グッド・インデックス)

G

- GHG排出ピークアウト

- GNR革命

- GovTech(ガブテック)

- Green Climate Fund(緑の気候基金)

- Green Dating

- GRI(Global Reporting Initiative)

H

I

- IaaS(Infrastructure as a Service)

- IIRC(国際統合報告評議会)

- Inner Development Goals(IDGs)

- InsurTech(インシュアテック)

- Internet of Abilities(能力のインターネット)

- Internet of Animals(動物のインターネット)

- Internet of Behavior(行動のインターネット)

- Internet of Customers(顧客のインターネット)

- Internet of Human(ヒトのインターネット)

- Internet of Skills(スキルのインターネット)

- Internet of Things(モノのインターネット)

- IPCC

- ISSB

- IUU漁業

J

L

- LAC(Living Anywhere Commons)

- LCA(ライフサイクルアセスメント)

- LEAPアプローチ

- LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)

- Learning by doing

- Less is more

- Life-Centered Design

- LOHAS(ロハス)

M

- MaaS(Mobility as a Service)

- MAPA(Most Affected People and Areas)

- MENA(ミーナ)

- Medtech(メドテック)

- MDGs(ミレニアム開発目標)

- MSC認証

- MtF(Male to Female)

N

O

P

Q

R

S

- SaaS(Software as a Service)

- 里山イニシアチブ

- SASB

- SBT(Science Based Targets)

- SBTs for Nature(Science-Based Targets for Nature)

- SDGsウェディングケーキ

- SDGsウォッシュ

- SFDR

- Shecession

- Shecovery

- SOGI(ソジ)

- SPO(Sustainable Public Equity Offering)

- STEAM教育